许多人认为语文课文只是考试材料,但真正的语文学习应该是一场与文字的深度对话,当你翻开课本时,看到的不仅是字词句段,更是打开了一个浓缩着文化、思想与情感的精神世界。

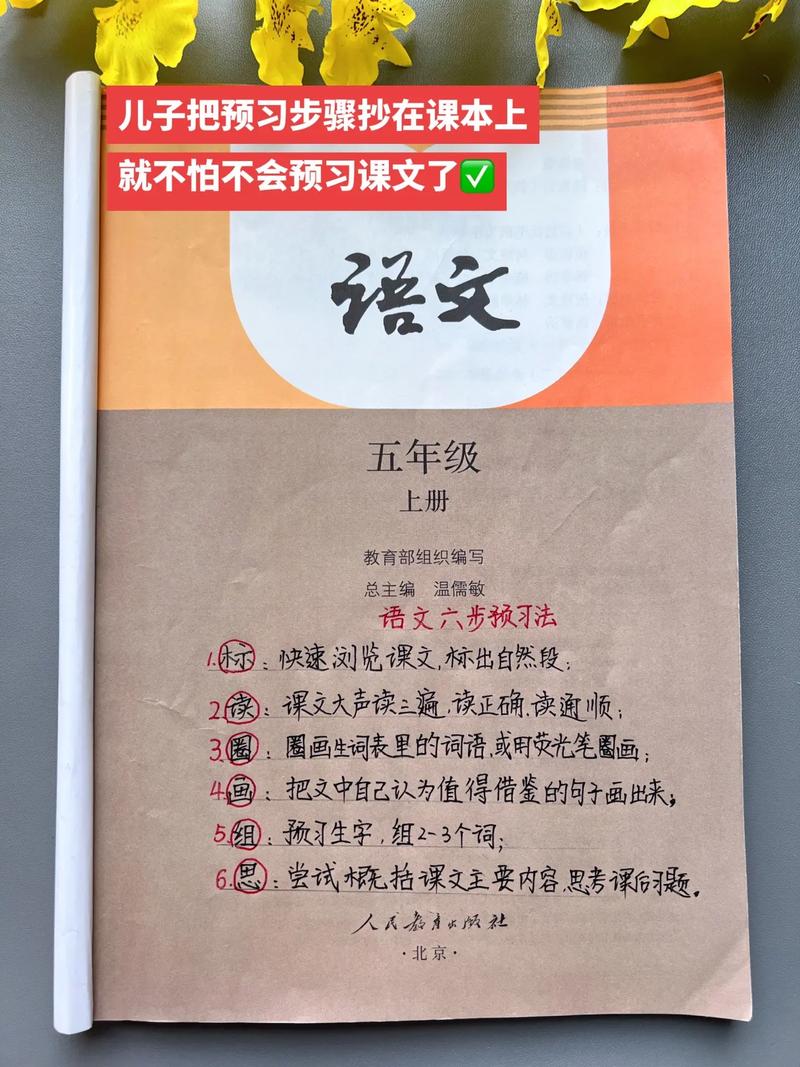

预习不是提前做练习

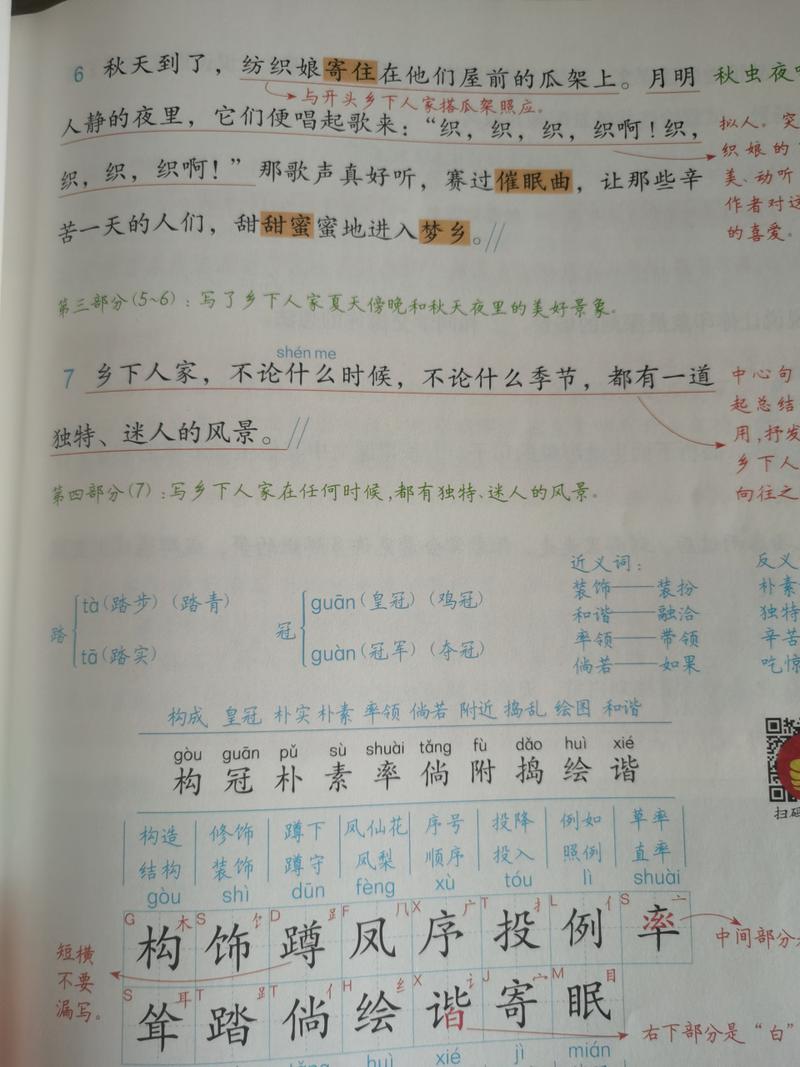

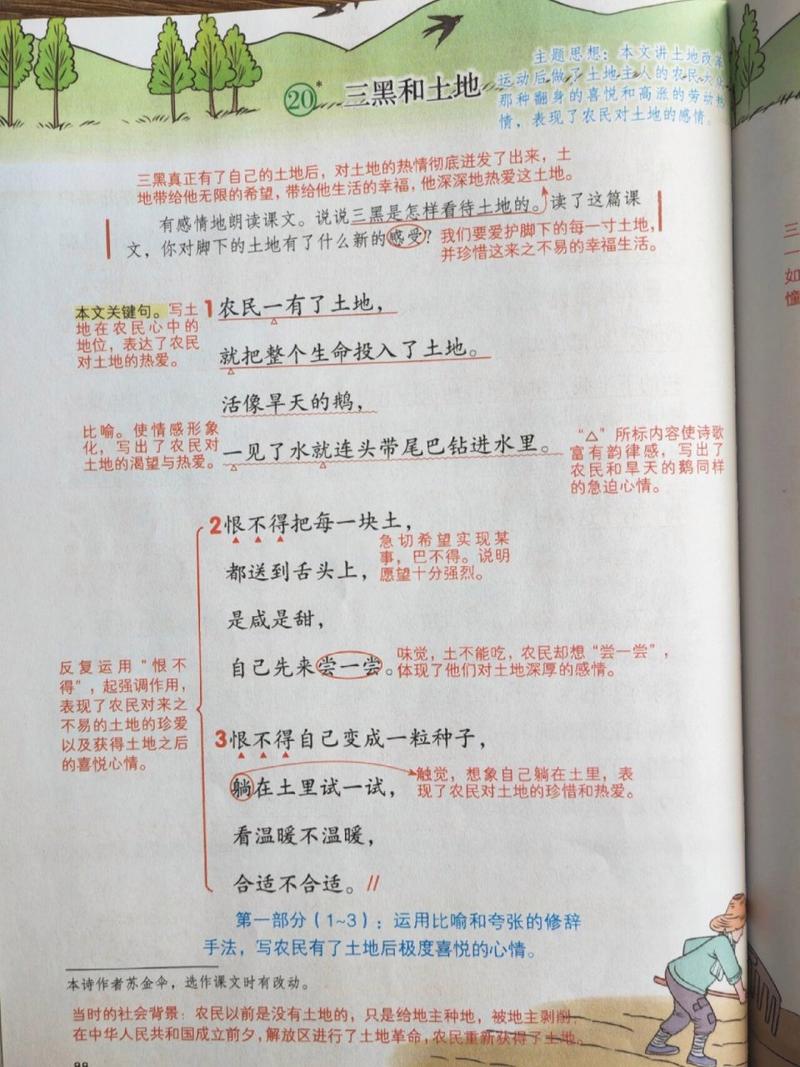

把课文当考试题来预习是最大的误区,尝试用三种颜色标记文本:红色划出触动心灵的句子,蓝色标注存疑的段落,绿色圈定文化意象,这种视觉化处理能帮助你在课堂听讲时快速定位重点,荷塘月色》中月色与蝉鸣的互动,可能正是作者情绪转折的关键。

课堂要做思维体操

别满足于记录老师讲解的"标准答案",当分析《孔乙己》人物形象时,可以建立"行为-语言-环境"三维坐标系,把每个细节放入坐标网格,你会发现孔乙己教小孩写字和穿长衫这两个特征,在坐标轴交汇处形成强烈的荒诞感,这正是鲁迅批判精神的具象化表达。

课后建立主题词云

每篇课文提炼五个核心词,按重要性排列大小,学习《岳阳楼记》时,"忧乐""气象""迁客"三个词构成三角形关系,这种非线性记忆法比单纯背诵更有效,定期将不同课文的词云进行对比,比如对比《赤壁赋》与《滕王阁序》的词云差异,能清晰看见豪放与华美两种文风的本质区别。

文本与现实的超链接

遇到《祝福》中祥林嫂的悲剧,不妨制作"现代祥林嫂生存手册":如果她生活在今天,哪些社会支持系统能改变命运?这种跨时空对话不仅能加深对作品的理解,更能培养批判性思维,试着把课文内容转化成微信对话、短视频脚本或论坛帖子,古老文本会在数字时代焕发新生。

真正读懂语文课文的人,会在《背影》里看见代际沟通的密码,在《故都的秋》中触摸城市记忆的肌理,在《劝学》里发现知识焦虑的古今共鸣,当文字成为映照现实的镜子,语文学习就变成了终身受用的生存智慧。