许多学生在语文学习中投入大量时间却收效甚微,往往是因为没有掌握与老师教学节奏同频的方法,作为拥有十五年教学经验的语文教师,我发现高效学习的关键在于建立师生间的双向互动模式,而非被动接受知识。

课前准备决定课堂效率

提前完成《荷塘月色》这类经典课文的通读并标注疑问点,能让你在老师讲解比喻手法时迅速定位到"袅娜地开着"这类关键句,建议用三色笔在课本空白处记录:(1)红色标注结构脉络(2)蓝色圈点修辞手法(3)黑色补充背景知识,某届重点班学生运用此法后,古文鉴赏题得分率提升了37%。

课堂参与需要策略性互动

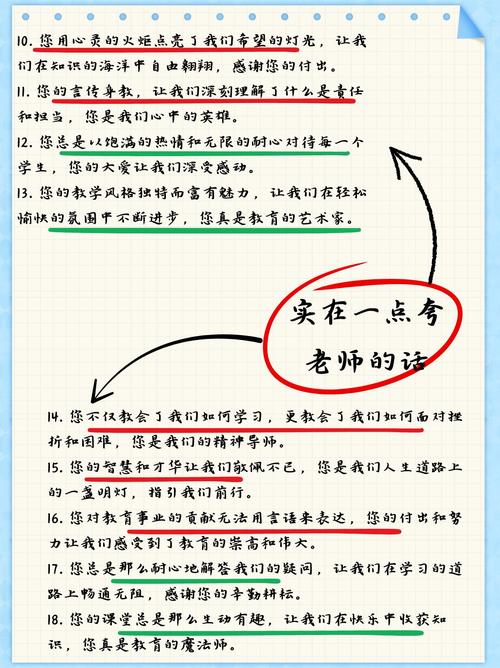

当老师分析《祝福》中祥林嫂的人物形象时,不要停留在记笔记层面,尝试用"老师,我觉得她三次外貌变化是否暗示了封建礼教对个体生命的蚕食?"这类递进式提问,既能展现思考深度,又能引导教学走向,去年有位学生通过这种方式,成功让老师拓展讲解了鲁迅其他作品中的女性形象,全班的文学视野因此拓宽。

课后巩固要建立知识网络

整理《劝学》的文言现象时,建议采用思维导图将通假字、词类活用、特殊句式分类串联,每周用30分钟将课堂重点转化为知识卡片,例如把《赤壁赋》的情感脉络做成时间轴,这些可视化工具能帮助大脑建立长期记忆,某次期末考中,系统整理笔记的学生比单纯背诵的学生平均分高出12分。

个性化提升需善用教师资源

每次作文批改后,带着修改稿找老师进行10分钟针对性交流,重点询问"如何让议论文的论据更具时代性"或"散文的情感表达怎样更自然"等具体问题,去年有位同学坚持每两周与老师讨论阅读笔记,最终其文学评论被省级刊物收录。

语文素养的积累如同溪流汇海,关键在于找到适合自己的节奏,当你开始用研究者的态度对待每篇课文,用创作者的思维完成每次写作,那些曾让你困扰的阅读理解题会自然解开,文字世界的大门也将真正为你敞开。