一支笔、一个本子,就是语文学习最忠实的伙伴,但真正拉开差距的,从来不是笔记的数量,而是藏在字迹间的思考痕迹,今天分享三个让笔记「开口说话」的秘诀,带你解锁文字背后的思维密码。

让符号成为你的速记密码 课堂上的灵感稍纵即逝,别让抄写拖慢思维速度,建立专属符号系统:用△标记人物关系转折,用☆圈定重点意象,波浪线划出精妙修辞,文言文翻译时,尝试「三色笔分区法」——黑色抄原文,蓝色写字词解析,红色批注情感脉络,某位高考语文143分的学长曾透露,他的古文笔记像破译密码的手册,不同符号组成的「暗号」让复习效率提升3倍。

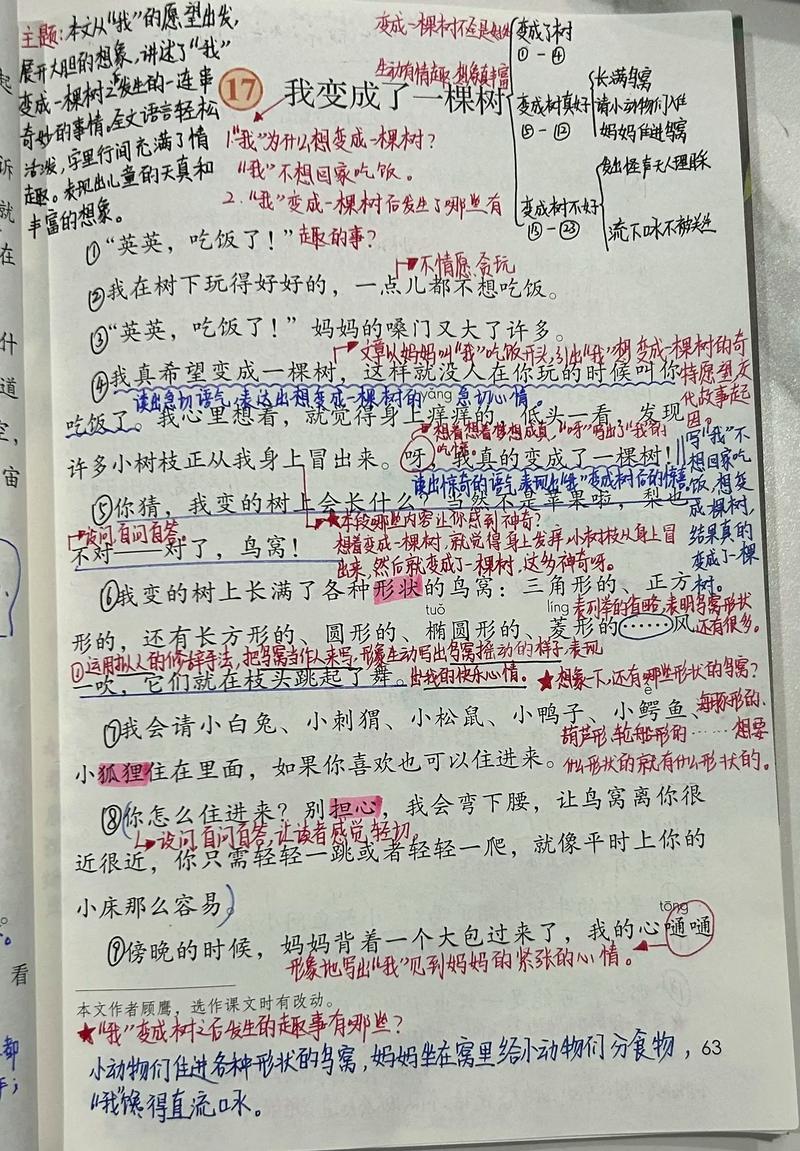

把空白处变成对话区 课本边缘的留白不是装饰,而是思维的训练场,读到朱自清《背影》中父亲买橘子的细节,不妨在旁批注:「如果删去’蹒跚’这个词,画面会失去什么?」预习《赤壁赋》时,试着用思维导图拆解「水与月」的哲学逻辑链,更进阶的玩法是「笔记接龙」:每周选三处课堂笔记,用不同颜色的笔补充新感悟,看着文字在对话中层层生长。

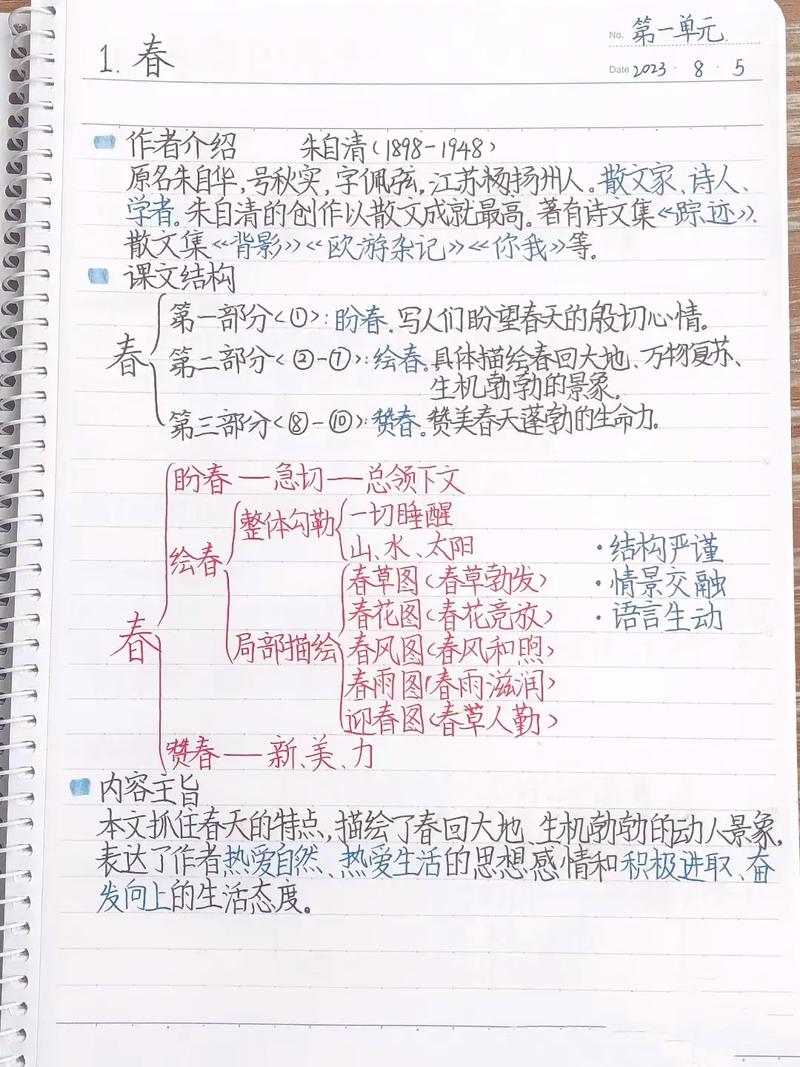

建立主题式素材库 真正的语文高手都有本「跨界笔记本」,不要按课文顺序记笔记,而是建立「诗意意象」「经典人物」「文化现象」等主题档案,记录《红楼梦》的服饰描写时,同步整理唐代壁画中的衣饰元素;摘抄鲁迅杂文的犀利句式,旁边粘贴时评文章的类比案例,某重点中学的备课组长发现,能灵活调用跨模块素材的学生,作文平均分高出8.5分。

笔记本的褶皱里藏着你的思考轨迹,那些潦草涂改的痕迹比工整誊抄更有价值,当年我的学生用「问题气泡笔记法」备战高考——每个知识点旁画对话框,里面只写追问,半年攒下542个思考气泡,最终语文逆袭至全省前50,让笔记成为思维碰撞的现场,而不是知识的搬运工。