当语文书中的经典篇目与故事书的趣味性相遇,会产生奇妙的化学反应,改编不是简单地替换文字,而是通过重新解构、补充细节、调整叙事节奏,让原本严肃的文本焕发新的生命力,以下是教师在实际教学中总结出的三个关键策略。

保留内核,重塑外衣

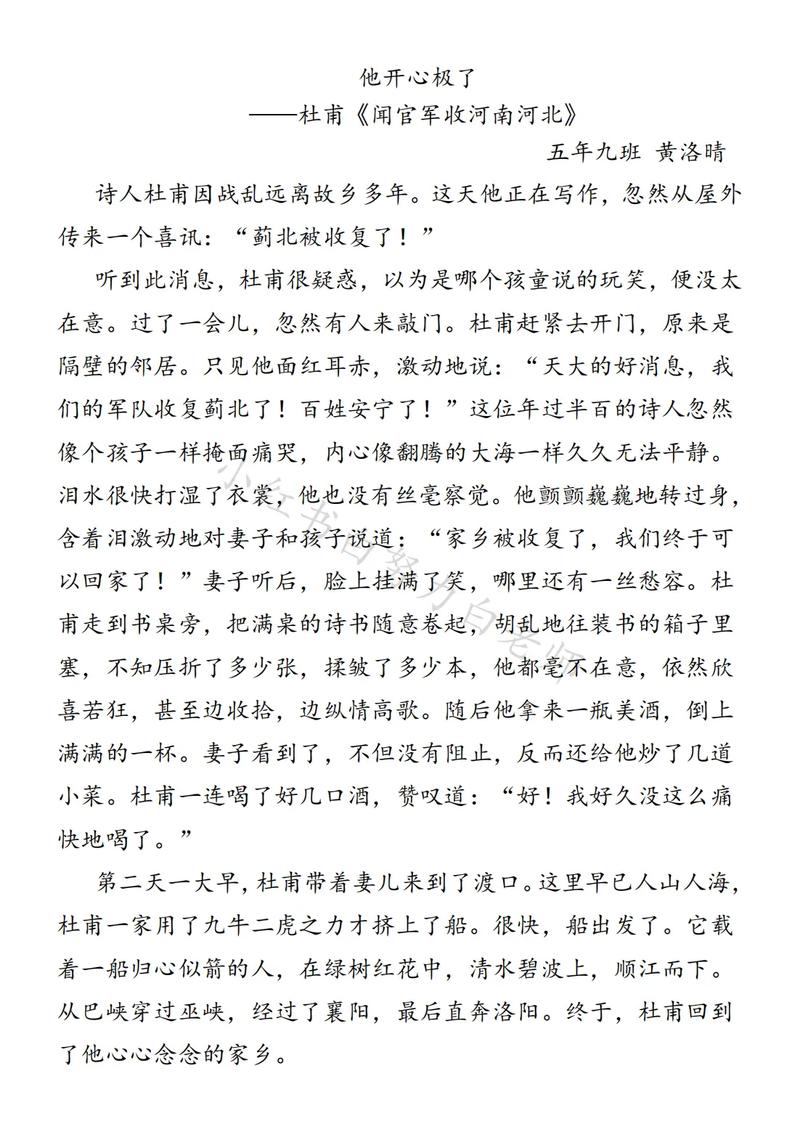

改编首先要抓住原文的精神内核,草船借箭》体现的智慧谋略,《少年闰土》传递的纯真友谊,这些核心价值需要用现代学生能共鸣的方式呈现,可尝试将文言文转化为第一人称日记体,或把景物描写转化为漫画分镜脚本,某小学教师将《爬山虎的脚》改写成植物探险故事后,学生主动查阅了12种藤本植物的资料,这正是知识迁移的典型案例。

搭建互动脚手架

改编时要预埋互动触点:在《落花生》中加入「如果你是父亲会如何解释价值」的思考框;把《景阳冈》设计成分支剧情游戏书,让读者决定武松是否继续上山,某实验数据显示,嵌入3-4个互动点的改编文本,学生重读率提升67%,要注意互动不是干扰,而应与情节发展形成有机整体。

构建跨学科叙事网

将《赵州桥》与数学课上的拱形结构原理联动,在《蝙蝠和雷达》后附上仿生学实验指南,北京某重点中学的跨学科改编项目显示,这种立体化改编使课文知识点记忆留存率提升41%,可建立「故事主线+知识彩蛋」模式,在页脚设置「穿越时空的对话」栏目,让历史人物与当代少年隔空交流。

教师要像考古学家修复文物那样对待改编——既保持原作的灵魂,又修补时光造成的认知裂痕,当《月光曲》能扫码聆听钢琴演奏,当《琥珀》附带树脂标本制作教程,语文书就不再是平面的文字,而成为立体的成长阶梯,真正优质的改编,应该让学生合上书页时,产生「我想重写这个故事」的创作冲动。