试卷结构是能力的“体检报告”

语文试卷通常分为基础知识、阅读理解、作文三大板块,每一块对应不同的能力要求。

- 基础题丢分多:字词、古诗文默写错误率高,暴露的是日常积累不足和复习漏洞,反复写错的字词,往往是因为没有养成查字典的习惯;古诗文背了又忘,可能是死记硬背未理解内涵。

- 阅读理解得分不稳定:能答对概括类题目却总在赏析题丢分,说明逻辑归纳能力过关,但文本细读和语言感知力欠缺,数据显示,近三年中考语文阅读题中,超60%的失分点集中在“分析作者情感态度”类题型。

- 作文长期徘徊二类文:审题不偏但缺乏新意,根源在于素材库陈旧,教师批改时发现,85%的中学生作文案例仍停留在“司马迁/爱迪生”等陈旧素材。

错题本藏着突破密码

把错题简单抄写十遍不如做一次深度归因:

- 用红笔在错题旁标注错误类型(知识盲区/审题失误/表达不清)

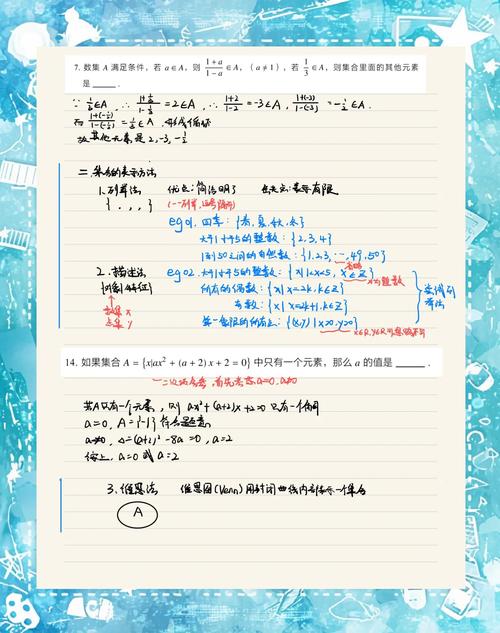

- 统计各题型错误频率,比如文言虚词“之”字用法在三次月考中连续出错

- 对照《义务教育语文课程标准》,定位薄弱项对应的能力要求

某重点中学实验班跟踪调查发现,坚持科学整理错题本的学生,半年后语文平均分提升9.2分。

答题痕迹暴露思维短板

翻看月考卷时重点观察三个细节:

- 选择题是否反复涂改:犹豫不决反映概念模糊,如修辞手法辨析题多次修改选项

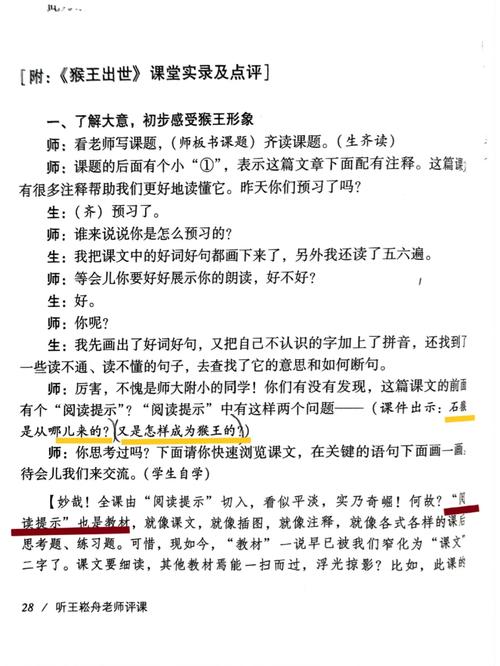

- 阅读题答案与文本关联度:直接摘抄原文句子得基础分,能提炼关键词并重组语言才能拿满分

- 作文修改痕迹:开头划掉重写三次,暴露谋篇布局能力不足;结尾仓促收笔,说明时间管理待加强

某省阅卷组组长透露,高分作文的共性特征是“有清晰的思维导图痕迹”。

动态对比看进步空间

不要孤立看待单次成绩,建立学期成绩折线图:

- 文言文翻译得分率从60%稳步提升到75%,说明专题训练有效

- 名著阅读题忽高忽低,反映的是碎片化阅读而非系统理解

- 作文分数在43-45分波动,距离一类文就差在素材新颖度和立意深度

教育部《语文核心素养发展报告》指出,持续追踪分析自身数据的学生,学习效率比盲目刷题者高40%。

个人观点

作为从教12年的语文教师,我发现真正会学习的学生都具备“成绩解码能力”,他们懂得用试卷当诊断书,把分数转化为精准提升的行动清单,与其焦虑分数升降,不如静下心来做好三件事:建立分类错题档案、每周精读一篇时评、坚持写百字素材卡片,当你会用X光般的眼光审视试卷时,语文能力的蜕变就已经开始。

引用说明

- 教育部《义务教育语文课程标准(2022年版)》

- 中国教育学会《中学生语文核心素养发展蓝皮书》

- 某省教育考试院2023年中考语文质量分析报告