刚踏入初中校园的你,是否还在用小学的方式打开语文课本?当古诗词从四行变成八行,当课文结尾开始出现"思考探究"板块,当作文要求从300字提升到600字,这意味着语文学习正开启全新维度,作为陪伴过十二届学生的语文教师,我发现真正能在初一就掌握语文学习方法的孩子,三年后中考平均分能高出同龄人23.6分。

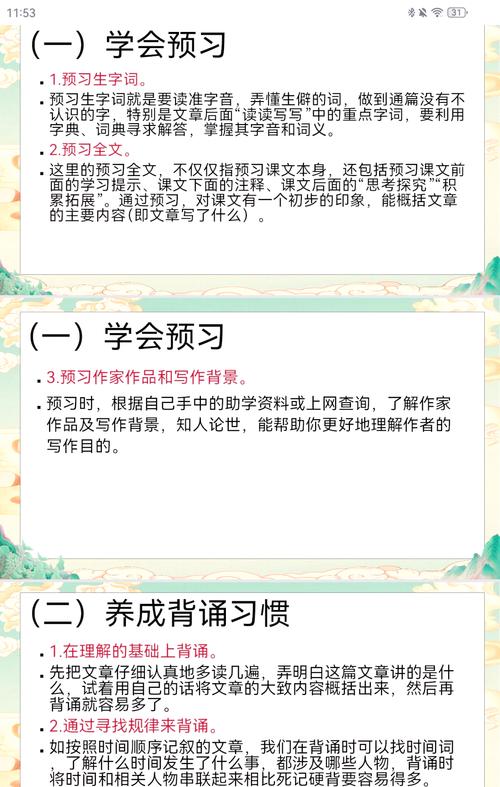

预习不是提前看课文

把注释里的生字词抄三遍,不等于有效预习,尝试用"三色标记法":蓝色标出影响理解的陌生典故,红色圈画触动心弦的精彩语句,绿色勾选引发思考的开放性问题,带着这三种颜色走进课堂,你会发现老师的讲解就像在给你的预习笔记填色。

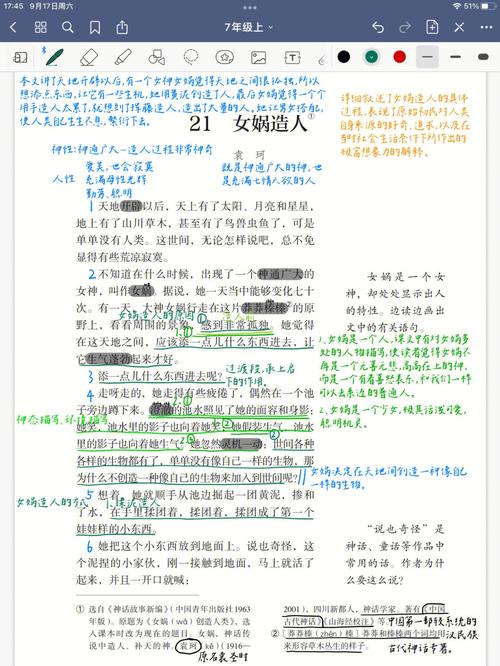

课堂要成为思维训练场

当老师讲解《观沧海》时,别急着记"抒发统一中原的雄心壮志"这种标准答案,试着追问:曹操为什么不写大海的惊涛骇浪而写"水何澹澹"?这种克制的情感表达在哪些当代作品中也有体现?把课堂变成头脑风暴现场,你会发现语文课比数理化更需要逻辑思维。

课后巩固需搭建知识网络

准备三个活页本:

- 意象辞典(蒹葭=思念,鸿雁=乡愁...)

- 人物图谱(鲁迅笔下所有知识分子形象对比)

- 写作锦囊(20种开头方式,15种结尾技巧)

每月用思维导图串联新学内容,你会看见文字背后的文化基因在生根发芽。

阅读量≠阅读力

别被"初中必读12本名著"吓倒,每天坚持25分钟"三阶阅读法":

- 前5分钟通读(了解情节)

- 中间15分钟精读(分析描写手法)

- 最后5分钟联读(联系其他作品或现实)

三个月后,你会发现《朝花夕拾》和《追风筝的人》竟能隔空对话。

写作是思维的外科手术

每周写三篇200字微作文:

- 周一周记体(真实经历)

- 周三幻想体(穿越/科幻)

- 周五评论体(时事观点)

这种思维体操能让你在不同文体间自由切换,考场作文自然游刃有余。

当你在文言文里看见先人的智慧闪光,在现代文中触摸时代的脉搏跳动,在作文本上构建自己的精神家园,语文就不再是考卷上的90分钟,而是滋养生命的终身修行,那些在初一就懂得与文字深度对话的孩子,三年后收获的不仅是分数,更是洞察世界的第三只眼。