“不学诗,无以言。”这句话放在今天的语文学习中依然振聋发聩,语文从来不是简单的识字造句,而是一场跨越千年的文化对话,当我们翻开《论语》,触摸到的不仅是文言字句,更是古人看待世界的智慧棱镜。

经典诵读不是“无用功”

晨读时摇头晃脑背诵《三字经》的孩子,或许暂时不解“人之初,性本善”的哲学深意,但那些抑扬顿挫的韵律早已在记忆里埋下种子,就像茶需要时间沉淀香气,经典文本的涵养作用往往在人生某个转角突然显现,曾有学生告诉我,高考作文引用《礼记》中“玉不琢不成器”时,才真正理解了初中早读课的意义。

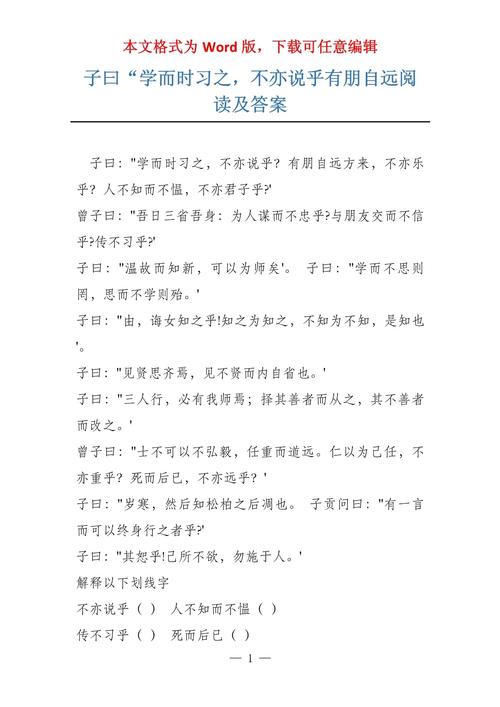

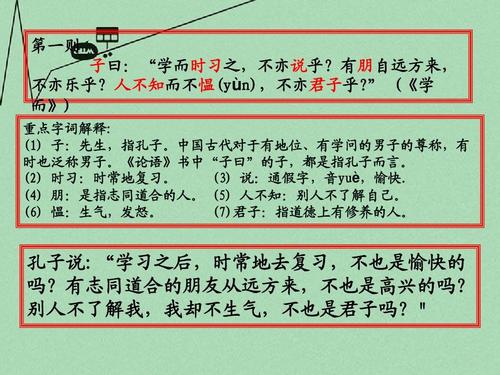

别让文言文困在注释里

翻译《岳阳楼记》时,与其纠结“浩浩汤汤”的准确释义,不如带学生想象范仲淹站在洞庭湖畔的视野,语文课堂需要“场景复活”——用历史地图还原《赤壁赋》的地理坐标,通过宋代山水画解析“寄蜉蝣于天地”的意境,当文字变成可触摸的时空碎片,理解便自然发生。

写作是思想的舞蹈

每次批改作文,最动人的不是工整的排比句,而是那些带着生活温度的表达,鼓励学生记录奶奶腌泡菜的步骤,描写放学路上梧桐叶的飘落轨迹,这些真实的生活切片往往比套路化议论文更有力量,正如孔子教学时“各言其志”的开放性,好作文从来不是模具压制的工艺品。

跨学科语文正在破圈

数学课上用《九章算术》讲古代测量术,音乐课时唱《诗经》谱写的民谣,这种知识串联会让语文真正“活过来”,最近指导学生用短视频演绎《桃花源记》,他们自发研究了魏晋服饰、方言发音,甚至讨论起乌托邦思想的现代价值——这或许就是孔子“举一隅不以三隅反”的教学理想。

站在讲台十五年,最深刻的体会是:语文教育的终点不是试卷上的分数,而是培养与文字共情的能力,当学生开始主动用《论语》的话调解班级矛盾,用苏轼的词句形容登山感受时,那些古老的文字才真正完成了穿越千年的使命,所谓文化传承,不过是让年轻人在方块字里找到安放思想的容器。(个人观点)