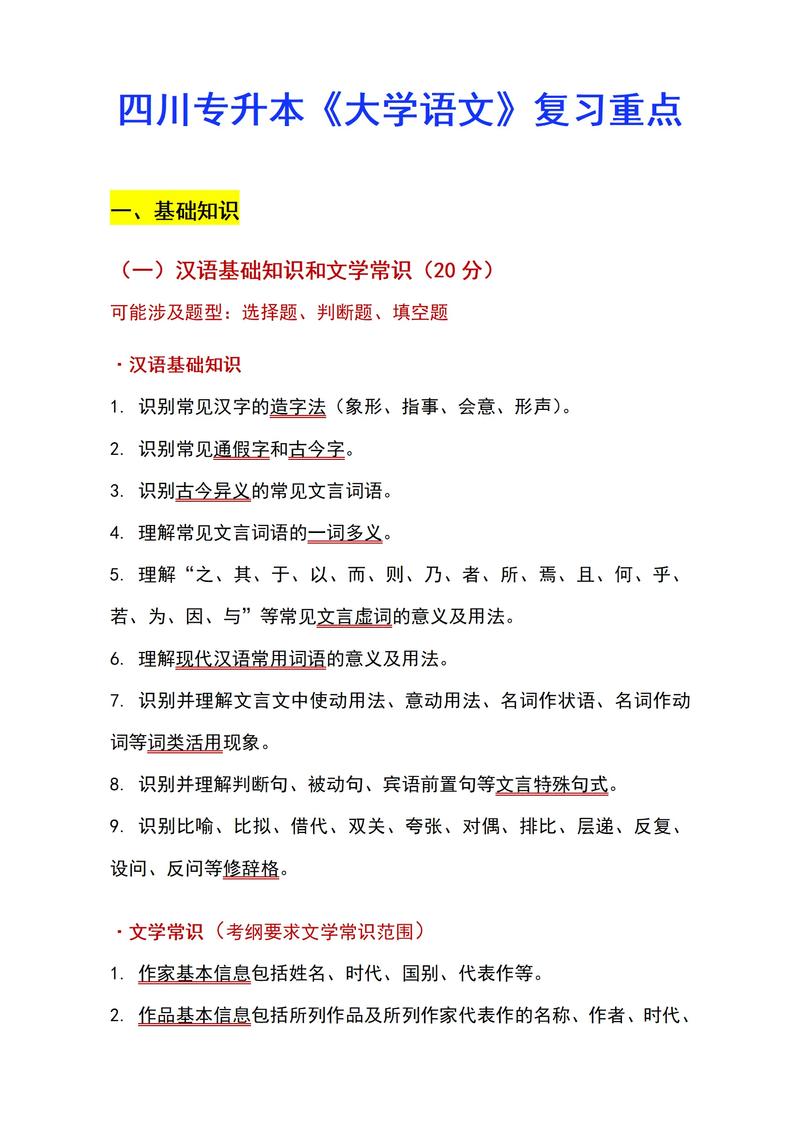

当新生翻开《大学语文》教材时,很多人会下意识地认为这是"高四语文",这种误解背后,是更值得深思的现象:在算法推送占据认知高地的时代,年轻人正在用短视频解说替代深度阅读,用网络热梗消解语言美感,用表情包肢解表达逻辑,这门看似"没有专业门槛"的课程,恰恰在数字时代显露出独特的解毒功能。

思维的磨刀石 某次课堂讨论《狂人日记》,医学生从维生素D缺乏症角度解读"月光恐惧症",计算机专业学生用代码逻辑重构"吃人社会"的嵌套关系,这种跨学科的思维碰撞,正是语文课堂特有的化学反应,当学生尝试用学术论文的逻辑拆解《滕王阁序》的骈俪结构,用经济学模型分析《红楼梦》的家族经济,看似"无用"的文本解读训练,实则在重塑数字原住民的思维肌理。

价值观的隐形磁场 网络信息茧房中,青年容易陷入非黑即白的认知陷阱,而《史记》中项羽的悲壮与刘邦的权谋,《雷雨》里错综复杂的人性图谱,这些灰色地带的文学样本构成天然的思辨场域,学生在分析黛玉葬花背后的生命哲学时,不自觉中建立起对抗网络极端化表达的抗體,这种浸润式的人文熏陶,比直白的说教更能构建稳健的价值判断体系。

被低估的元能力孵化器 某理工院校的跟踪调查显示,坚持修读大学语文的学生,在毕业三年后的职场晋升速度比同龄人快27%,深度阅读锻造的文本解析能力,能快速拆解项目书的核心诉求;经典写作训练形成的逻辑架构意识,让实验报告呈现方式更符合学术规范,这些隐性竞争力,往往在职场中期爆发式显现。

数字洪流中,大学语文不应是怀旧的文化盆景,而应成为认知进化的转换器,它教会我们在140字之外构建复杂叙事,在表情包狂欢中保持语言敏感,在算法投喂下坚守独立思考,当人工智能开始撰写学术论文,人类独有的文本解读能力、文化共情能力、隐喻创造能力,恰恰构成我们不可替代的竞争优势,这门课的价值,不在于记住多少名家名篇,而在于获得破解时代精神困境的密钥。