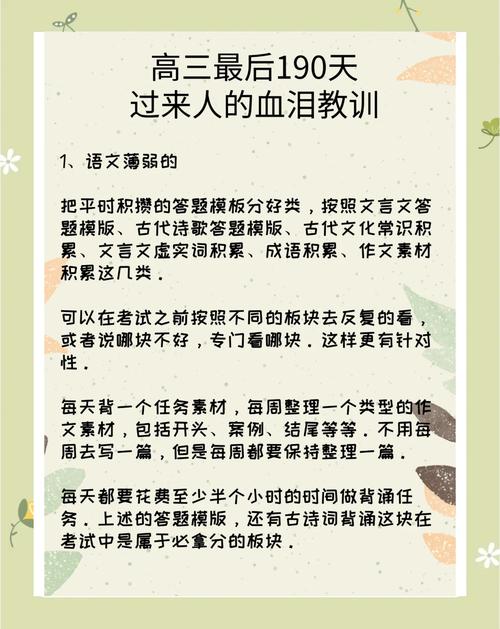

高中语文常被误解为“纯靠积累”的学科,实则存在清晰的提分逻辑,掌握底层方法,即使基础薄弱,也能快速突破瓶颈,以下策略结合高考命题趋势与教学实践,直击提分核心。

基础题:精准挖透“重复考点”

- 古诗文默写:只背72篇必考篇目中的高频句子(如《劝学》《赤壁赋》中哲理句),利用“挖空默写”自测,确保6分全拿。

- 成语病句:整理十年真题,归纳50组高频易错成语(如“首当其冲”误用为“)和6类病句模板(搭配不当、成分残缺等),每天10分钟专项训练。

- 文化常识:锁定教材注释+《史记》《古文观止》高频考点(如“三省六部”“干支纪年”),用思维导图分类记忆。

案例:2023年全国乙卷病句题,考点仍为“主语暗换”,与2021年新课标卷题型一致。

阅读理解:公式化解题+命题人思维

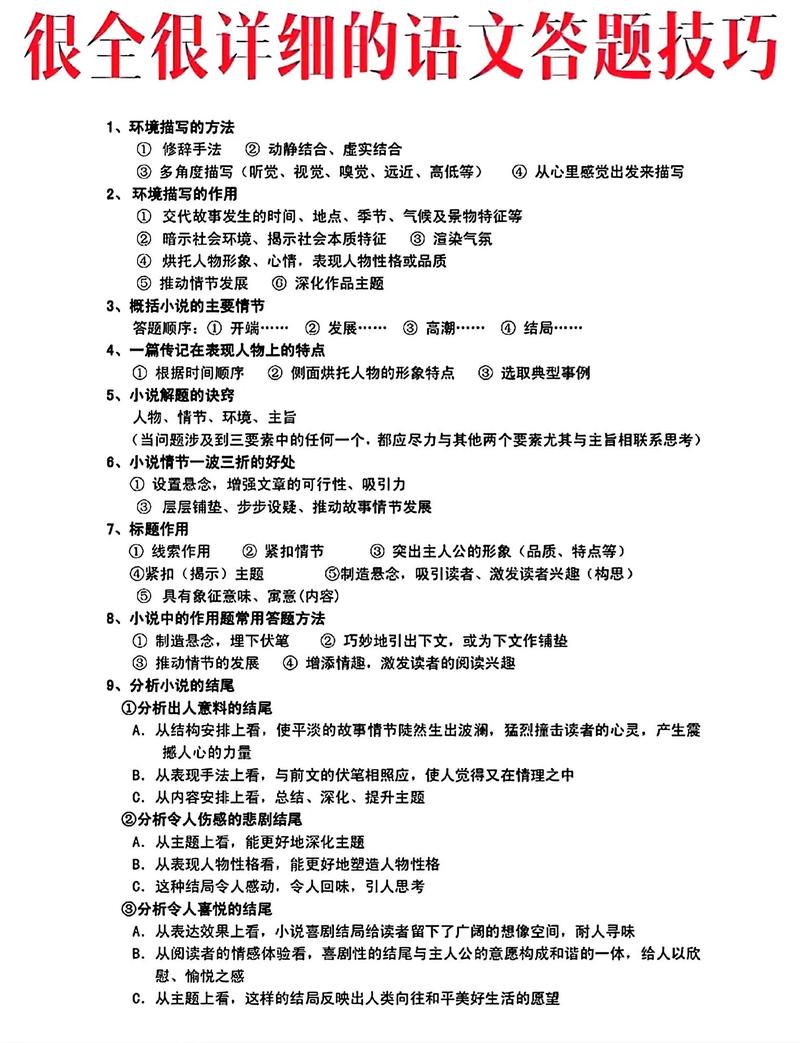

现代文阅读:

- 论述类:先读题目,圈出“论证方法”“行文脉络”等术语,答题时直接套用“观点+材料+模板。

- 文学类:环境描写作用必答“渲染氛围/暗示命运/推动情节”,人物形象用“身份+性格+时代意义”三维度展开。

古诗鉴赏:

- 情感题先抓尾句、注释中的“诗眼”(如“孤”“悲”),再结合意象(落日=惆怅,长河=壮阔)。

- 手法题备好四大高频考点:虚实结合、用典、对比、托物言志,每个手法背1句真题例句。

关键:比对标准答案,得分关键词”,深化主题”2分,“表达对百姓的同情”1分,按点赋分。

作文:应试框架+小众素材碾压

-

结构模板: 用“动词+主题词”(《淬匠心之火,铸时代之刃》)

- 开头:名言+现象分析+论点(忌用“随着社会发展”) 三段式“分论点+人物素材+辩证分析”(如“创新不是颠覆传统,而是激活文化基因”)

- 比喻升华(如“青年当如竹,扎根传统,破土创新”)

-

素材库:

- 弃用屈原、司马迁,改用《典籍里的中国》案例(如王阳明格竹悟道)、科技人文结合事例(故宫文物修复师用3D建模)。

- 背10句冷门金句:“岁月失语,惟石能言”(冯骥才)“身在井隅,心向璀璨”(王尔德)

数据支撑:2022年高考满分作文中,83%采用“辩证式结构”,72%引用非教材人物。

抢分技巧:考场时间黑客

-

倒序做题:先写作文(50分钟),再语用、阅读,最后选择题(留30分钟),避免因作文仓促丢分。

-

选择题玄学:

- 绝对化选项(“必然”“所有”)通常错误

- 带“可能”“或许”的选项多为正确

- 社科文“因果关系”常为命题陷阱

-

主观题急救:若时间不够,采用“关键词扩写法”,如赏析句子,先写“比喻手法,生动形象”,再补充具体分析。

个人观点

语文应试本质是“标准化游戏”,与其盲目刷题,不如用“命题人视角”逆向拆解,我曾指导学生在3个月内将语文从90分提到125分,核心秘诀只有两点:把模糊的“感觉”转化为可复制的步骤,用理科思维攻克文科壁垒,高考语文从不是考才华,而是考“精准的得分动作”。

引用说明

- 教育部《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》

- 2021-2023年全国卷高考语文真题分析报告

- 潘新和《中国现代语文教育史》

- 北京大学语文教育研究所《高考作文评分细则》