语文讲读课是小学阶段培养学生阅读理解能力、语言表达能力和文学素养的重要途径,作为老师,如何设计一堂既能抓住学生注意力又能提升核心能力的课堂?以下几个方向或许能带来启发。

用“故事感”点燃兴趣

小学生注意力容易分散,枯燥的逐句分析会让他们失去耐心,不妨将课文转化为“闯关游戏”:

• 悬念导入:讲《乌鸦喝水》前提问“如果没有小石子,乌鸦还能喝到水吗?”;学《狐假虎威》时让学生猜测“老虎为什么会被狐狸骗?”

• 角色扮演:分组演绎《小马过河》中老牛、松鼠、小马的对话,引导学生体会不同角色的心理差异。

• 生活链接:学完《秋天的雨》后,让学生收集落叶制作“色彩标本”,用课文中的比喻句描述自己的作品。

从“读准字音”到“读出情感”

基础不牢会影响高阶理解,但机械训练会磨灭兴趣,分层设计朗读任务更有效:

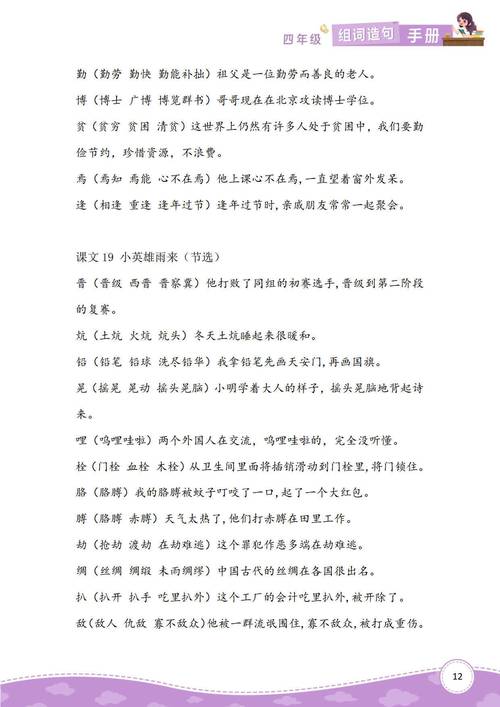

- 字词扫盲:利用动画字卡(如“休”字演变为人靠树木休息)、顺口溜(“已半巳满不出头”)解决易错字。

- 节奏训练:古诗教学搭配打击乐拍打节拍,《听听秋的声音》用快慢变化表现风声、蟋蟀声的区别。

- 情感共鸣:播放名家朗诵音频后,让学生用“开心得跳起来”“难过地低下头”等肢体语言配合朗读。

巧用“问题链”培养思维深度

避免“对不对”“是不是”这类封闭式提问,用阶梯式问题引导学生思考:

• 表层理解:

“《坐井观天》里青蛙和小鸟看到了什么?”

• 逻辑分析:

“为什么青蛙觉得天只有井口大?如果你是小鸟,怎么说服它?”

• 迁移创造:

“如果在沙漠里遇到‘坐井观天’的人,可以用什么例子改变他的想法?”

让技术成为“隐形助手”

数字化工具要用得巧妙,避免喧宾夺主:

→ AR课文还原:用手机扫描《赵州桥》插图,立体展示拱形结构原理。

→ AI语音评测:课后朗读作业通过App即时反馈发音准确度,生成进步曲线图。

→ 互动思维导图:小组用平板协作完成《蝙蝠和雷达》的仿生学原理图,拖拽关键词自动生成讲解视频。

作业设计要有“弹性空间”

“一刀切”的抄写背诵会让后进生畏难、优生厌倦,尝试“基础+拓展”模式:

✓ 必做部分:

摘抄3个描写春天的成语(学困生可选课本里的,能力强者需课外查找)

✓ 选做挑战:

为《亡羊补牢》设计四格漫画,或用陶笛演奏《伯牙鼓琴》的意境。

教学从来不是单向灌输,而是带着学生在文字丛林里探险,当孩子眼睛发亮地追问“后来呢”,当他们的造句里开始冒出“像课文里那样说”,这才是讲读课真正的价值——让语言成为照亮思维的星光。