如何通过思维导图提升语文学习效率

语文学习需要逻辑与想象力的结合,而思维导图恰好能将二者可视化,对于学生而言,掌握分析思维导图的方法,不仅能理清知识脉络,还能深化对文本的理解,以下是具体的分析步骤与实践建议:

明确思维导图的核心目标

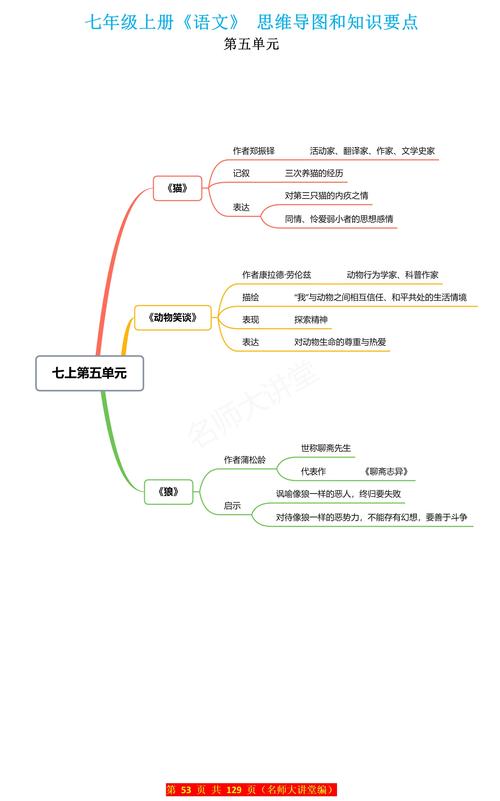

每张思维导图都有其核心主题,可能是课文主旨、人物关系、写作手法或知识点归纳。

- 第一步:快速定位中心词(通常位于导图中心),思考其与分支的关系,分析《背影》的导图时,中心词可能是“父爱”,分支可能围绕“细节描写”“情感变化”等展开。

- 关键点:问自己“这张导图想解决什么问题?”答案会帮助你抓住分析方向。

拆解分支逻辑,寻找关联性

思维导图的分支层级体现了思考的深度。

- 方法:从一级分支(直接连接中心词的内容)入手,逐级向下梳理,若导图的一级分支是“修辞手法”,二级分支可能是“比喻”“拟人”及对应的例句。

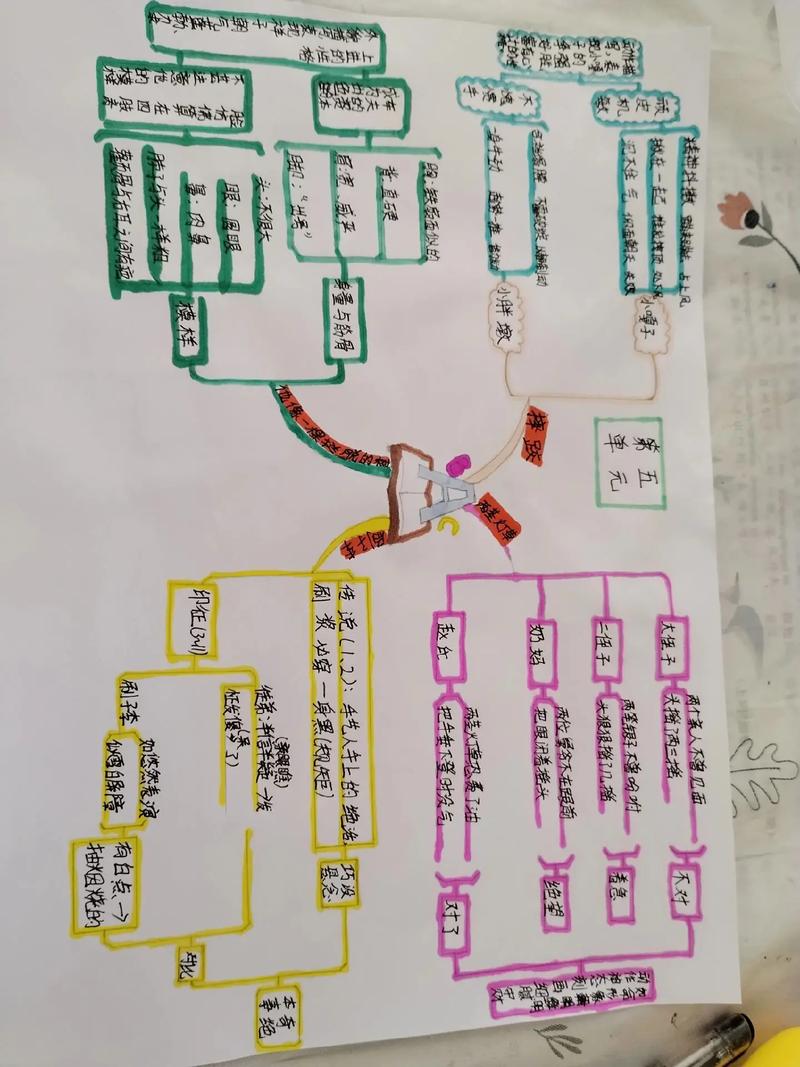

- 技巧:用不同颜色的笔标注重点分支,或对复杂关系添加注释,强化记忆。

识别关键词与图像符号

思维导图的精髓在于用关键词和符号替代冗长文字。

- 作用:关键词能触发联想,图像符号(如箭头、感叹号)则暗示逻辑或情感倾向,在分析鲁迅《故乡》的导图时,关键词“麻木”“隔阂”可能搭配向下箭头,表示人物命运的衰落。

- 练习:尝试将导图中的关键词扩展成完整句子,检验是否理解到位。

检验信息的完整性与准确性

一张优质的思维导图应覆盖核心知识点,且逻辑无误。

- 自查清单:

- 是否有遗漏重要内容?(如课文的高潮、作者背景)

- 分支是否存在重复或矛盾?

- 案例与观点是否匹配?(如引用的诗句是否贴合主题)

- 改进:发现问题后,可通过补充分支或调整结构优化导图。

将导图转化为实际应用

分析思维导图的最终目标是为学习服务。

- 场景举例:

- 预习:用导图拆分课文结构,提前预判重难点。

- 复习:通过导图串联知识点,避免死记硬背。

- 写作:以导图规划作文框架,确保逻辑连贯。

个人观点

思维导图不是“花架子”,而是思维的脚手架,许多学生用它整理笔记,却忽略了主动分析的过程——这才是提升语文能力的关键,建议每周选择一篇课文或作文题,先独立绘制导图,再与老师、同学的版本对比,这种“输出—对比—反思”的循环,才能真正锻炼逻辑思维与文本解读能力。