在当下的语文课堂里,我们时常看见这样的景象:学生低头抄写段落大意,荧光笔在标准答案上反复勾画,作文模板被拆解成公式化的结构,当一篇《荷塘月色》被换算成修辞手法分析题,当“大漠孤烟直”沦为默写填空题,语文正在经历一场悄无声息的异化——它正从承载人类精神密码的容器,退化为机械拆解的零件。

这场异化的根源,在于我们模糊了语言的生命属性,汉字不是实验室里的切片标本,"春风又绿江南岸"的"绿"字背后,藏着诗人推敲整夜的呼吸与心跳,真正的语文课堂应该像老茶客品茗,要让学生用舌尖触碰李清照"三杯两盏淡酒"的涩,用耳朵捕捉"大珠小珠落玉盘"的脆,而不是举着化学试管测量诗句的酸碱度。

让语文重回人性温度,需要重建三种对话:

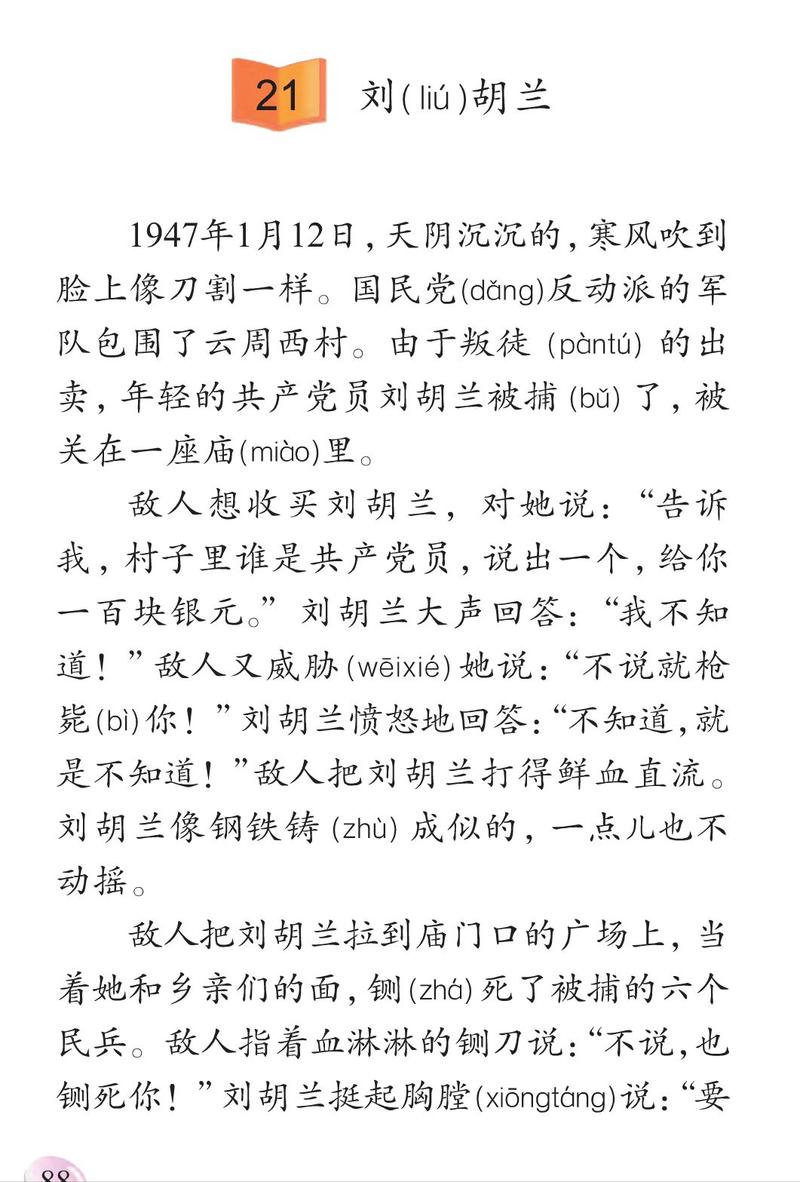

- 与作者的灵魂对谈:在《背影》教学时,与其让学生归纳"四次流泪的作用",不如带他们触摸1917年的月台,当学生发现朱自清写此文时正经历丧母之痛,那些笨拙的橘子突然有了泪水的咸涩

- 向文本深处漫溯:解读《祝福》不能止步于封建礼教批判,要带学生看见祥林嫂眼底的微光——她反复讲述阿毛被狼叼走的故事,何尝不是在绝望中寻找自我存在的证明

- 激活个体的语言DNA:作文课应当允许学生写奶奶腌的酸菜坛子,写篮球场上的三分绝杀,让文字成为青春生命的自留地,而非统一规格的印刷体

数字时代更需要有血有肉的语文教育,短视频正在重塑青少年的语言体系,"绝绝子""yyds"的狂欢背后,是表达能力的荒漠化,当我们教《兰亭集序》,不仅要解析骈散结合的章法,更要让学生感知1600年前那场雅集流淌的文人气血——曲水流觞间碰撞出的不仅是诗句,更是对生命本质的叩问。

站在讲台上的每个语文教师,都是古老文明基因的当代激活者,我们的使命不是培养答题精准的AI,而是孕育能用汉字雕刻灵魂的手艺人,当学生某天看见晚霞时,脑海里浮现的不是"渲染手法",而是"落霞与孤鹜齐飞"的悸动,那才是语文重归人本的时刻。