教案是语文课堂的“骨架”,直接影响学生的学习体验与知识吸收效率,好的设计既要贴合学科核心素养,又要让学生主动参与,以下从实际教学场景出发,提供可快速落地的设计策略。

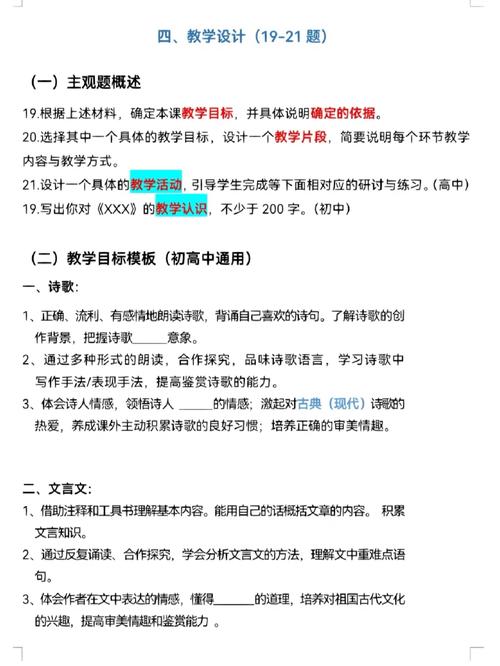

精准锚定目标

避免使用“提升阅读能力”这类模糊表述,具体化为“通过《孔乙己》分析人物细节描写手法,独立完成300字场景仿写”,目标需包含语言建构、文本分析、批判思维三个维度,例如古诗单元可设定“对比李白与杜甫诗歌意象差异,用思维导图呈现个人解读”。

动态调整难度阶梯

课前通过匿名问卷收集学生兴趣点:初中生对《西游记》的关注度集中在“妖怪战斗力排行”,可设计“为妖怪制作身份卡”活动,引导分析角色象征意义;高中生觉得《红楼梦》人物关系复杂,可提供数字化家谱工具辅助阅读,根据实时课堂反馈灵活增减拓展内容,如文言文翻译环节增加“古今朋友圈文案转换”挑战。

构建任务链而非知识点堆砌

将《荷塘月色》拆解为“摄影师”项目:①用手机拍摄诠释“曲径通幽”的校园场景(审美鉴赏)②根据照片撰写朱自清式描写片段(语言运用)③小组互评时重点标注通感修辞(知识内化),每个任务设置明确交付物,形成可视化的学习轨迹。

技术工具深度嵌入

文言文教学可引入AI分词工具,让学生拖动虚拟磁贴重组《师说》句式结构;作文批改用“讯飞语记”将口语复盘转为文字,对比初稿与修改稿的思维进化路径,建立班级知识图谱Wiki,学生用关键词标签自主关联《祝福》中的社会隐喻与当下现象。

量化反馈即时迭代

每节课预留3分钟“红绿灯反馈”:绿色便签写收获点,黄色便签标注困惑,红色便签提出优化建议,每月将教案调整日志向学生公示,根据73%的同学建议,新增《乡土中国》整本书阅读通关游戏”,让教案进化过程可视化,培养学生的元认知能力。

教师备课区应开辟“学生共创板块”,定期收录学生对教学形式的创新提案,上周有学生建议将《雷雨》改编成12条时间线的互动小说,这个设计已被纳入下月戏剧单元——真正优秀的教案,永远处在师生共同编织的动态进程中。