拆解“努力”的方向

许多学生困惑:明明背了古诗文、刷了卷子,语文成绩却难突破,问题不在于“不努力”,而在于“努力的方向是否对准考试逻辑”,语文平均分的提升,需要精准拆解试卷结构,用策略代替蛮力。

基础知识:别让“送分题”变成“送命题”

字音字形、成语病句、文学常识等基础题型,占分约20%,这类题看似简单,但丢分往往源于两个误区:

- 盲目刷题,忽视归纳:整理高频易错字词(如“羸弱”vs“赢弱”)、常考成语陷阱(如“首当其冲”误用为“),比刷100道题更有效。

- 依赖“感觉”,轻视逻辑:病句题不是靠语感,而是掌握“成分残缺”“搭配不当”等六大类型;文学常识需按朝代、流派、代表作建立框架记忆。

行动建议:用“错题本+专项分类”攻克基础题,确保考试时30秒内锁定答案。

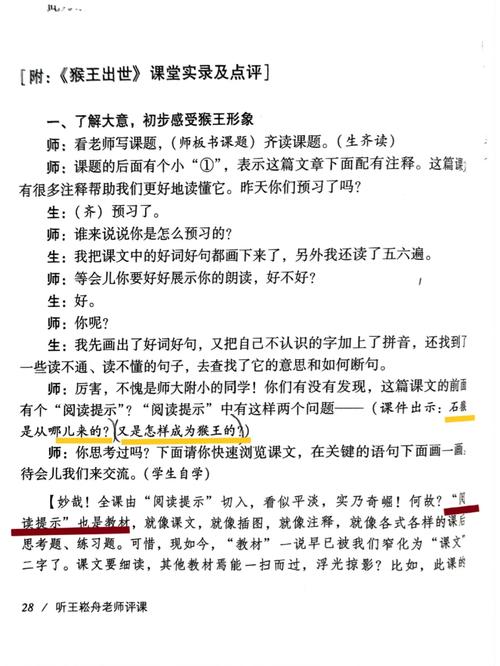

阅读理解:答案在文本,高分在套路

阅读题占分超30%,却常成为拉分重灾区,提分关键:“文本细读+公式化答题”。

- 文学类文本(小说/散文):

- 环境描写作用=渲染氛围+暗示人物心理+推动情节发展+深化主题

- 人物形象分析=外在特征(身份、动作)+内在性格(语言、心理)+社会意义

- 实用类文本(新闻/科普):

筛选信息时划出“核心概念”“数据对比”“结论句”,避免主观臆断。

案例:2023年某地中考题要求分析《故乡》中“细脚伶仃的圆规”的隐喻,答案需关联“社会压迫下人性的扭曲”,而非单纯描述杨二嫂的外貌。

写作:用“结构化思维”突破平庸

作文占分40%,但多数学生困在二类文(36-42分),高分秘诀:“观点锋利+结构清晰”。

- 立意:避免老生常谈,例如写“坚持”,可从“坚持的方向比努力更重要”(参考《愚公移山》的现代解读)切入。

- 结构:

- 开头:100字内抛出核心观点,忌堆砌排比。 分论点用“观点+金句+事例+分析”展开,事例优先选用课本素材(如苏轼、张岱)而非烂俗案例。

- 用辩证思考提升深度,人工智能时代,真正的传承不是复刻传统,而是唤醒文化基因”。

数据支撑:阅卷老师平均30秒批改一篇作文,清晰的结构和关键词能直接提升印象分。

复习节奏:把时间用在“得分杠杆点”

- 文言文:重点攻克高频虚词(之、而、以)、词类活用,每天精读1篇课内文言文,逐句翻译。

- 古诗词:理解比背诵更重要,登高》的“万里悲秋”不仅是写景,更暗含唐代士人的集体焦虑。

- 模考复盘:统计各题型失分率,优先补足失分率超15%的板块。

语文成绩的本质是思维训练,与其焦虑分数,不如冷静分析:你的努力是否在“能拿分的领域”形成了有效积累?当每个错题都能转化为具体的解决策略时,平均分的提升只是水到渠成。

(引用说明:文中方法论参考北京师范大学语文教育研究所《中学语文能力分级测评研究》、教育部《义务教育语文课程标准》2022年版)