语言是空气,看不见却无处不在,我们用它呼吸、思考、构建世界,而语文学习就是掌握这口“空气”的流动规律,许多人把语文误解为试卷上的分数,其实它更像一把多功能瑞士军刀——用对了方法,它能拆解生活难题,也能雕刻精神宇宙。

输入决定输出的质量

凌晨五点的教室总有人埋头抄写生僻字,这种行为无异于收集一堆散落的零件却不组装,真正的语言输入应当像海绵吸水:读余华小说时关注他如何用“活着”两个字贯穿时代的重量;听《百家讲坛》别只顾记年份,要揣摩学者怎样把晦涩史料转化成生动故事,地铁上刷短视频也能学语文——当博主用“绝绝子”形容美食时,思考这个网络词背后隐藏的夸张修辞法。

输出是思维的显影液

某次月考作文题出现“乡愁”,60%学生重复使用“邮票”“船票”的意象,这不是记忆问题,而是思维在舒适区打转,试着把抽象概念具象化:乡愁可以是外婆腌菜坛子里的褐色盐霜,是视频通话时总卡在“吃了吗”这三个字的沉默,周记本不必等老师布置,在手机备忘录里随手记下食堂阿姨抖勺的动作,描述她手腕转动的弧度像极了武侠片里的暗器高手。

在语法丛林里开辟小径

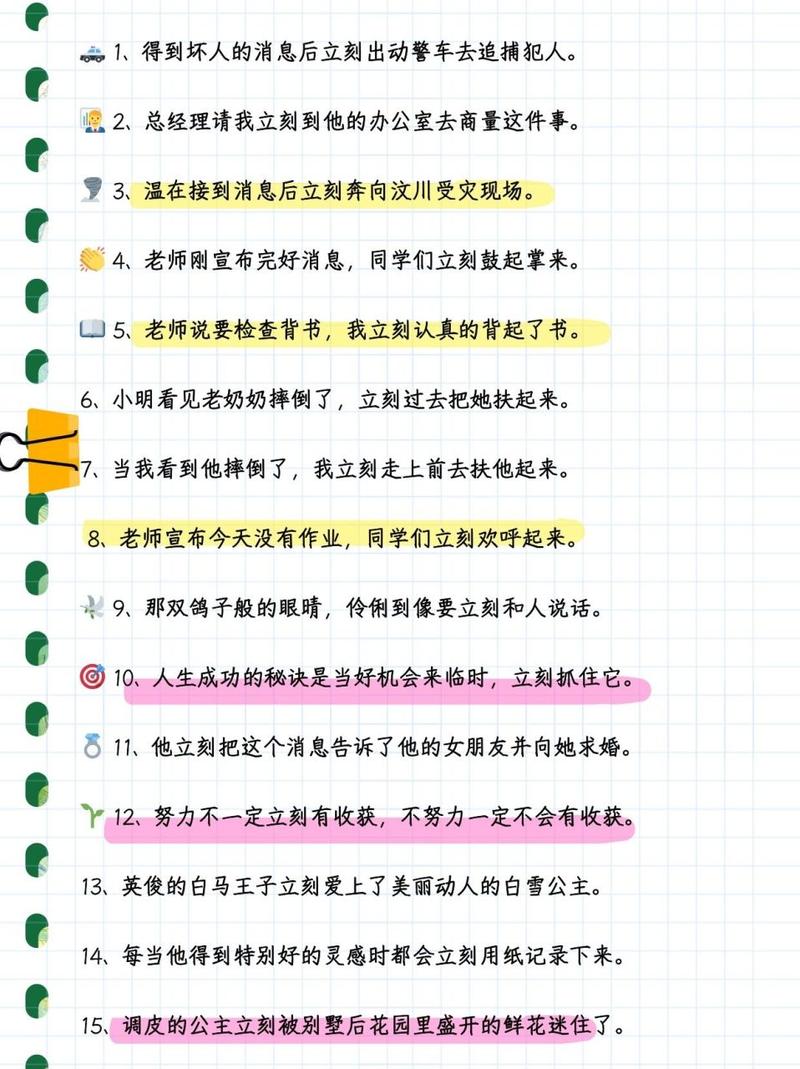

主谓宾定状补不是镣铐,而是支撑表达的钢筋骨架,当00后创造出“社恐式购物”这种新词组,实际上在实践名词作状语的古汉语用法,别怕修改病句,作家贾平凹曾把《废都》的手稿改到满页血红,那些交织的修改符号最终织成了文学的蜀锦,试着把“今天天气很好”这句话,用白居易写诗的劲头改出十个版本。

语言学家乔姆斯基说人类天生具备语言习得机制,这意味着每个学生都是潜在的言语艺术家,超市促销单上的谐音梗、游戏里的技能术语、甚至妈妈催婚时的押韵唠叨,都是活的语文教材,考场作文的评分标准会变,但精准运用语言的能力永远是你随身携带的武器库。