语文学习就像种一棵小树苗,二年级正是扎根的好时候,在江苏的课堂里,我们既要让知识像春雨般自然滋润,也要给每棵小树苗搭好成长的支架。

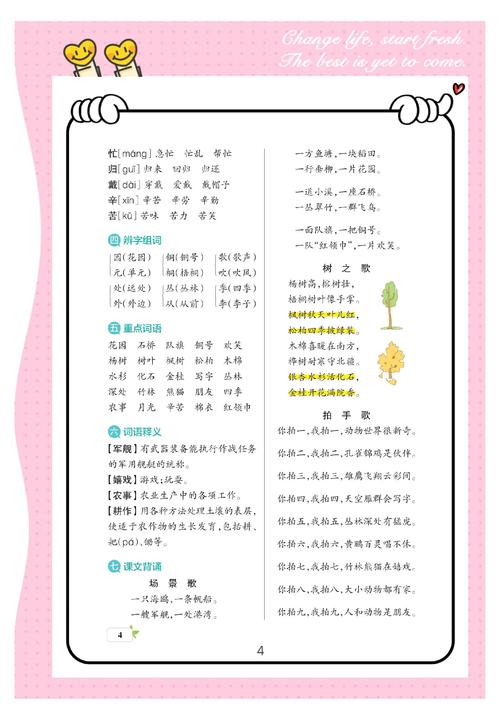

识字写字要像搭积木 准备好田字格本和彩色荧光笔,把每课的生字拆成"偏旁部首+部件",湖"字分成三点水、"古"和"月",用不同颜色标注,每天选三个字玩"字形变变变":加一笔能变成什么字?减一笔呢?家长可以用手指在孩子手心写字猜字,这种触觉记忆法特别适合坐不住的小朋友。

课文朗读要演出来 苏教版课文藏着好多小剧场。《狐狸和乌鸦》可以分角色朗读,用报纸卷成话筒,披上丝巾当狐狸的围脖,读到"得意洋洋"时踮起脚尖走路,读到"垂头丧气"就蹲在地上画圈圈,周末让孩子当小导演,用玩具摆出课文场景,手机录制成2分钟微剧场,这种立体化记忆比抄写有效三倍。

写话训练从生活长出来 准备个手掌大的速写本,每天画"三格漫画":上学路上看见的梧桐叶,午餐时鸡腿的形状,放学时同桌做的鬼脸,周末选最喜欢的一幅,在旁边写两行解说词,清明节做青团时,让孩子记录揉面时黏黏的手感;梅雨天观察窗户上的水珠轨迹,这些鲜活的细节会让写话本变成宝藏箱。

古诗变成密码游戏 把《望庐山瀑布》里的生字做成藏宝图,每个字对应教室某个角落的线索,学《敕勒歌》时带一包羊毛,边朗读边传毛线团,感受"风吹草低见牛羊"的辽阔,最近有个学生把《静夜思》改编成拍手歌,课间全班都在传唱,这种创造比死记硬背有意思多了。

阅读习惯藏在细节里 在铅笔盒贴便利贴,每天积累两个新鲜词,亮晶晶"和"毛茸茸",书包侧袋放巴掌大的成语卡片,坐校车时玩"词语接龙",建议家长在冰箱贴、遥控器背面贴古诗便签,利用碎片时间渗透文学营养,有个小秘诀:读完故事后让孩子给主人公画新的衣服,颜色代表性格,花纹代表特长,不知不觉就训练了人物分析能力。

辅导不是往书包里塞石头,而是帮孩子找到属于自己的翅膀,上周看见班上最害羞的小女孩主动分享她写的《蜗牛日记》,我才明白,好的语文教育应该像春雨——你看不见它落下,却能听见成长的声音。