近年来,广州中考语文的难度一直是学生和家长关注的焦点,作为一线教师,结合多年教学经验与对考纲的解读,我认为这门学科的考查重点已从“知识记忆”转向“核心素养”,具体变化体现在以下三方面。

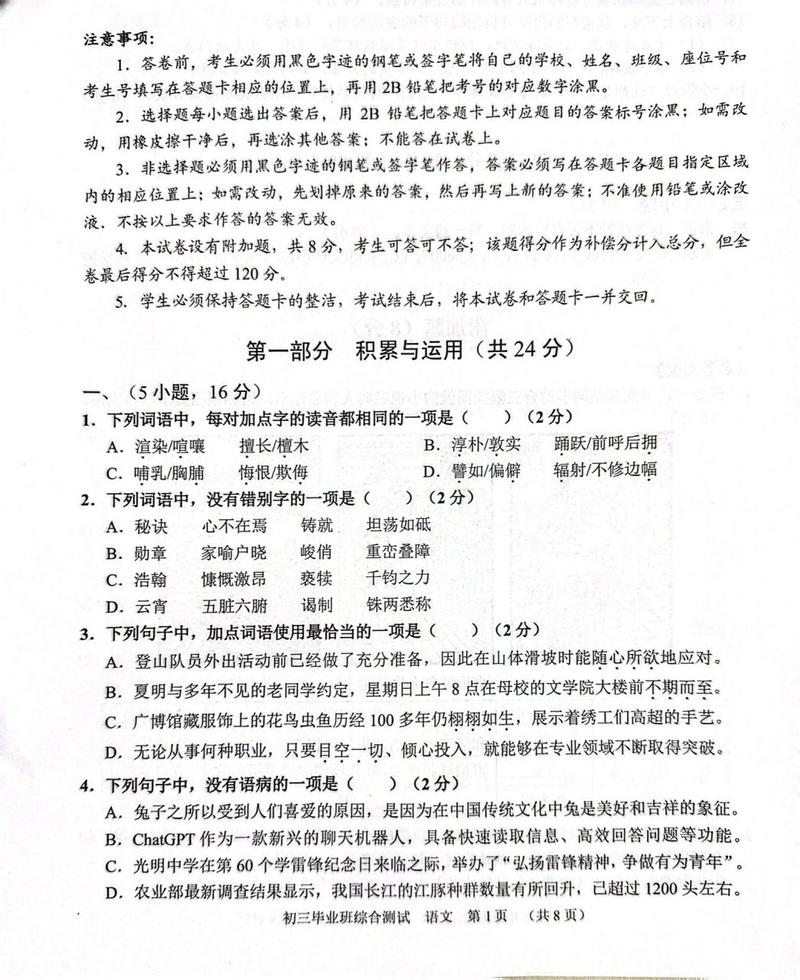

基础知识考查趋于灵活

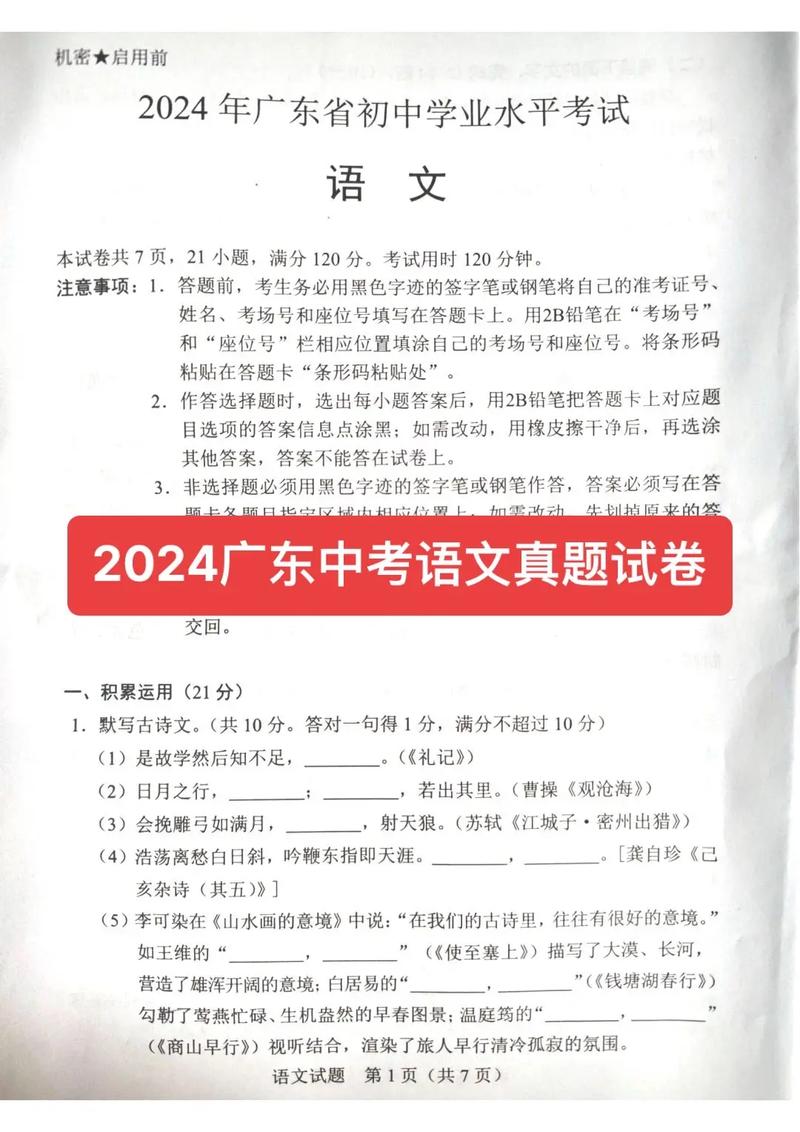

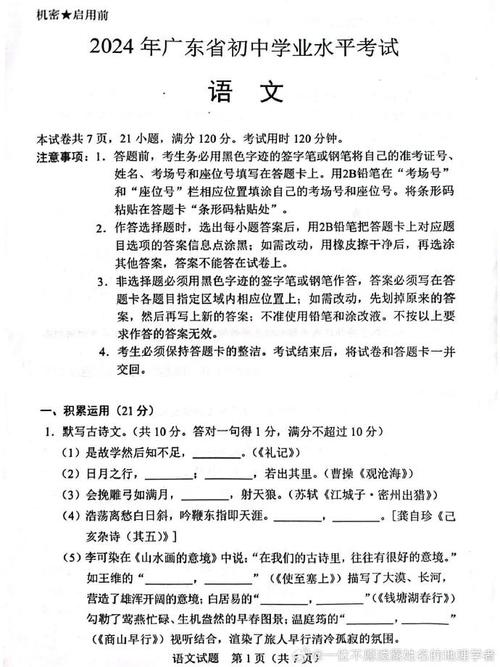

字词、古诗文默写等传统题型并未减少,但命题形式更注重语境运用,2023年考题要求学生在仿写句子时,不仅需掌握修辞手法,还要结合“广府文化”主题,这对日常积累的深度提出更高要求,建议学生建立“主题式积累本”,将文言实词、成语典故按“民俗”“科技”“生态”等话题分类整理,强化迁移运用能力。

阅读理解强调深度分析

现代文阅读材料常选取社科类文本与非连续性文本,去年考题中出现的“城市微改造调查报告”要求学生从6则材料中提取关键信息,并分析数据背后的文化现象,训练时需培养“三步审题法”:先划题干关键词,再定位文本依据,最后用规范术语串联答案,特别注意比较类题目(如“两篇文章论证方法的异同”),答题模板需结合具体内容,避免空泛表述。

作文命题侧重思辨与表达

近三年作文题均采用“情境任务驱动”模式,给即将消失的传统手艺写一封信”“探讨‘快与慢’的智慧”,这类题目考查三大能力:①精准审题(抓住“传统手艺消失”背后的文化传承主题);②多维立意(从个体记忆、社会变迁、科技冲击等角度切入);③结构化表达(采用“现象描述—矛盾分析—价值升华”的递进框架),每周建议完成1篇提纲训练,用思维导图梳理论点与论据的逻辑链。

从备考策略看,盲目刷题效果有限,真正需要的是“靶向突破”,文言文薄弱者可精选《世说新语》《聊斋志异》中的50篇短文进行“三遍精读法”:首遍通译、二遍圈画语法点、三遍归纳人物形象,阅读总丢分的学生,建议用“命题人视角”重做真题,对照参考答案反推采分点,逐步掌握“答准、答全”的技巧。

在我看来,广州中考语文的难度提升实质是引导教学回归本质——通过真实情境中的语言实践,培养有见识、会思考、善表达的学习者,与其焦虑分数,不如将备考过程转化为思维升级的契机,这才是应对变革的关键。