近年来,考研竞争逐渐进入"深水区",语文专业报考人数以年均12%的增速持续攀升,站在选择的分岔路口,每个决定都可能改写未来三年的学术轨迹,作为见证过上千名学生备考历程的专业教师,我将从实战角度剖析关键环节。

认知定位决定备考方向

在打开招生简章前,建议先用SWOT分析法完成自我诊断:本科阶段古代汉语课程是否达到优秀?现当代文学研究是否有独创见解?教学实践经历是否积累超过200课时?某位2022级考生在自评时发现其文艺理论薄弱,果断放弃比较文学方向,转投学科语文赛道,最终以复试第一的成绩逆袭。

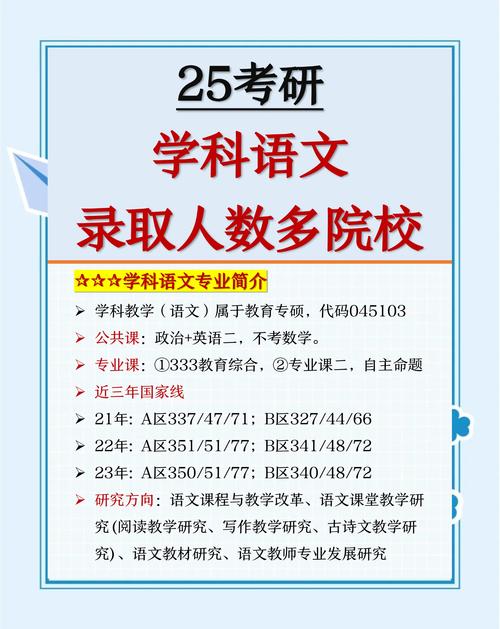

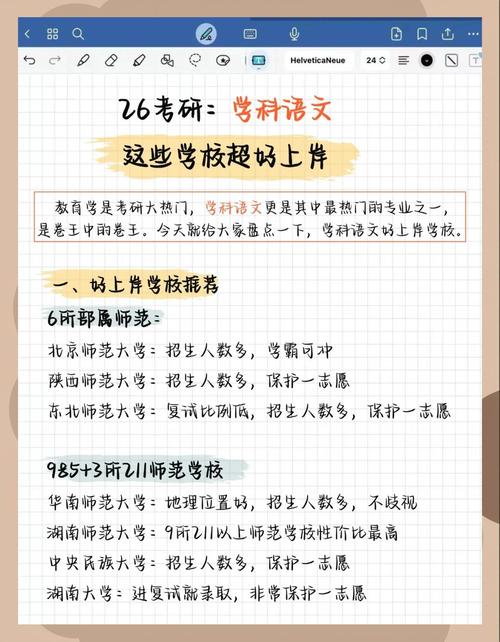

院校筛选暗藏信息密码

不要止步于官网公布的报录比,要学会挖掘二级数据,例如某985高校学科语文专业,表面录取率8%,但细分后发现本校推免生占比达60%,建议建立三维评估模型:学术资源(核心期刊发文量)、导师矩阵(近五年国家课题主持情况)、就业质量(重点中小学教师录取率),曾指导学生通过分析导师近期研究方向,精准预测复试考题范围。

复习战略需要动态迭代

现代汉语科目切忌机械记忆,要建立"语音-词汇-语法"三维知识树,古汉语复习可运用语料库分析法,对比王力与郭锡良教材的注释差异,文学史备考推荐"时空坐标法",将作家作品置于政治经济坐标系中理解,某考生独创"真题解剖术",将十年真题考点制成热力图,使复习效率提升40%。

应试技巧决定分数阈值

专业课答题要展现学术潜质,例如在分析《红楼梦》叙事结构时,可引入格雷马斯矩阵理论,教育综合论述题需呈现教学视角,建议融合新课标核心素养框架,切记卷面留白率控制在8%以内,某阅卷组组长透露,层次分明的答案可获得10%的印象加分。

材料审核是隐形战场

研究计划书要体现问题意识,切忌空泛的"唐代诗歌研究",推荐使用"问题树"写法:主干为关键学术问题,枝干延伸3个创新点,叶片附着5个具体案例,推荐信要避免模板化,某教授特别赞赏学生在推荐信中嵌入其课程作业的修改过程,展现学术成长轨迹。

站在教室窗前看着备战的身影,常想起语言学中的"能指"与"所指"——考研不仅是学历提升的符号,更是学术生命的重新编码,那些在典籍中与先贤对话的深夜,在教研室反复推敲论证的清晨,终将沉淀为面对世界的底气,选择学术道路,就要做好与孤独签下契约的准备,但书页间永远藏着跨越时空的共鸣。