明确目标,带着问题读课文

预习不是“提前看一遍”,而是带着目标主动探索,开始前,先浏览单元导语或课后习题,抓住本课核心知识点,若课后题要求分析人物形象,预习时就要圈出描写人物的关键词句;若涉及修辞手法,则需标记比喻、排比等典型例句,用问题引导思考:“作者为什么这样写?”“这段话和主题有何关联?”疑问越多,课堂听讲越有针对性。

分层批注,让思考痕迹可视化

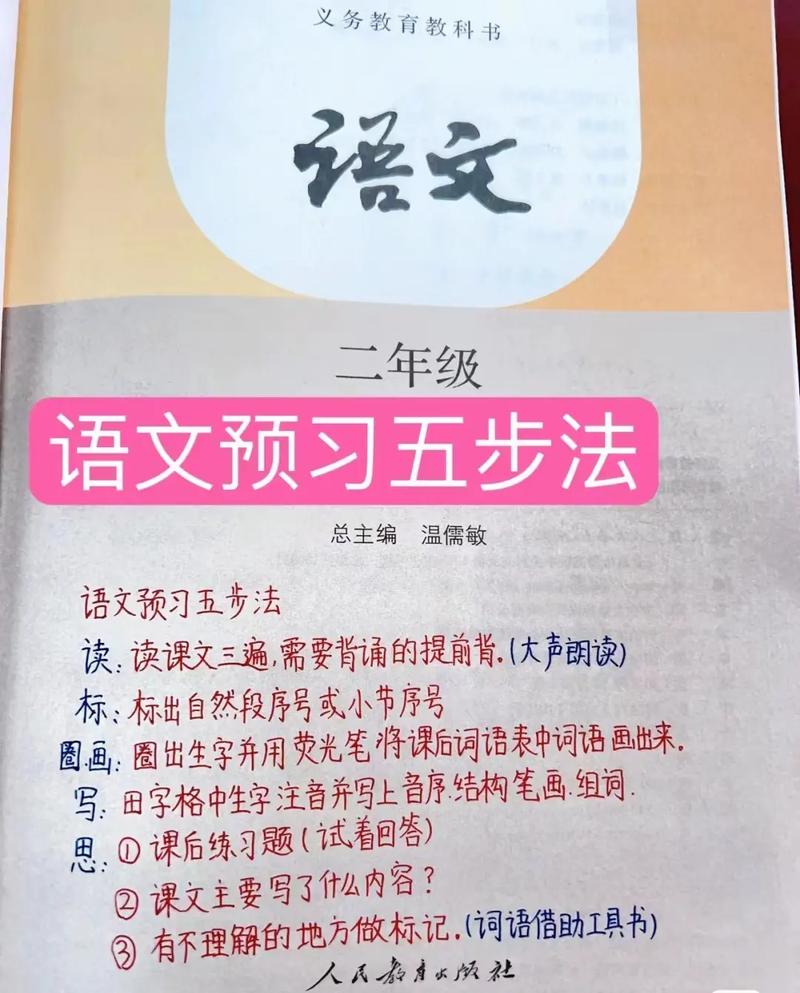

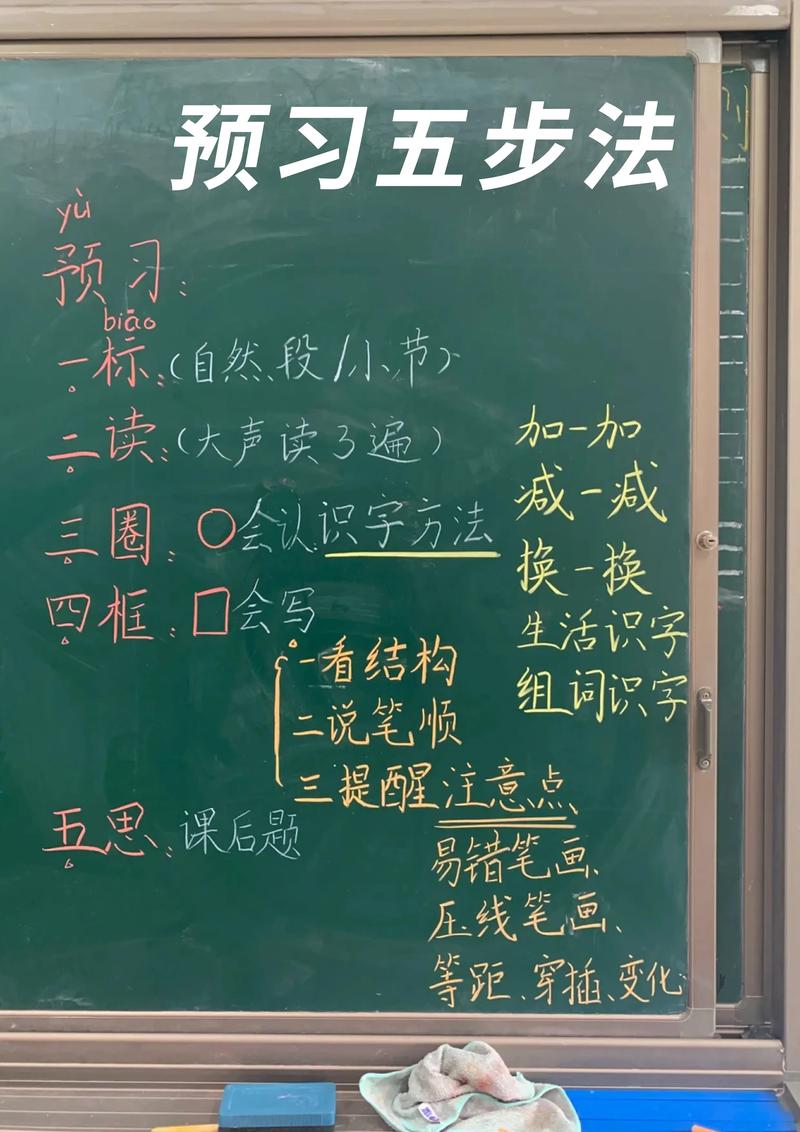

高效预习离不开“动笔”,建议分三层批注:

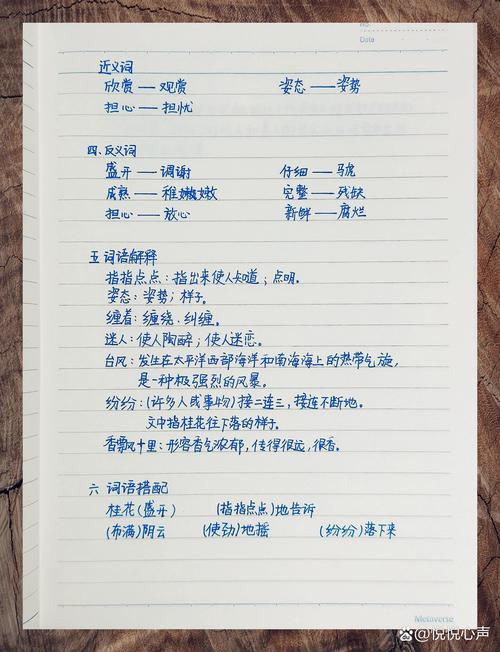

- 基础层:标出生字词、难懂句子,通过查字典或上下文推测含义;

- 理解层:在段落旁用简练语言概括内容,或用符号(如△、○)标记重点;

- 思辨层:写下对文章矛盾点、情感倾向的疑问,或联系生活实际提出看法。

读《背影》时,可批注:“‘攀’‘缩’‘倾’三个动词为何重复使用?是否体现父亲行动的艰难?”

关联旧知,搭建知识网络

新课文往往与已学内容存在隐性关联,预习时主动联想:

- 同类题材(如同为“思乡”主题的《乡愁》《月是故乡明》);

- 相同作者的其他作品风格;

- 相似写作手法(如《济南的冬天》与《春》的比喻差异)。

用表格或思维导图整理这些联系,能帮助理解文本的独特性,课堂上也更容易举一反三。

限时专注,避免无效消耗

预习时间控制在15-20分钟,用计时器培养专注力,遵循“三不原则”:不纠结细节、不强行背诵、不依赖参考答案,遇到实在无法理解的部分,用红笔标注即可,保持“留白”反而能让课堂听讲更专注,课后复习方向更清晰。

预习后自测,检验有效度

合上课本,尝试回答三个问题:

- 文章主要内容和结构框架是什么?

- 哪些部分我完全理解了?哪些需要老师讲解?

- 我的疑问是否有逻辑、有深度?

若能用3-5句话复述课文大意,说明预习已初步达标;若仍模糊混乱,则需要调整方法,比如增加“出声朗读”环节强化语感。

语文预习的本质是“唤醒经验—发现问题—准备学习”的闭环,与其追求“全部看懂”,不如学会在陌生文本中捕捉关键信息,培养主动探究的思维习惯,观察过许多学生后发现,坚持科学预习三个月以上的同学,课堂参与度平均提升40%,阅读理解答题精准度提高30%,学习就像登山——预习时自己先探路,课堂听讲才能跟着老师的指引找到最佳路径。