数学课堂的高效运转离不开科学的结构设计,好的课堂结构就像一座桥梁,连接知识点与学生认知规律,这里分享四个核心模块,帮助学生理解老师课堂设计背后的逻辑。

黄金15分钟:知识导入与思维激活

课堂前段需解决“为什么要学这个”的问题,教师通常采用生活案例导入,比如讲解二次函数前展示抛物线形桥梁的承重优势,此时学生应主动联想已学知识——一次函数图像特点,并观察两者差异,建议提前3分钟快速浏览课本导语,带着问题进入新课。

交互式探究:从观察到建模

核心知识讲解阶段不再是单向灌输,观察这两个教学动作:①教师演示立体几何模型旋转时,学生需记录不同视角下的投影变化规律;②分组讨论数列应用题时,建议担任小组内的“逻辑检验员”,负责找出解题步骤中的隐藏漏洞,这种角色代入能提升知识留存率38%(教育部2022年教学实验数据)。

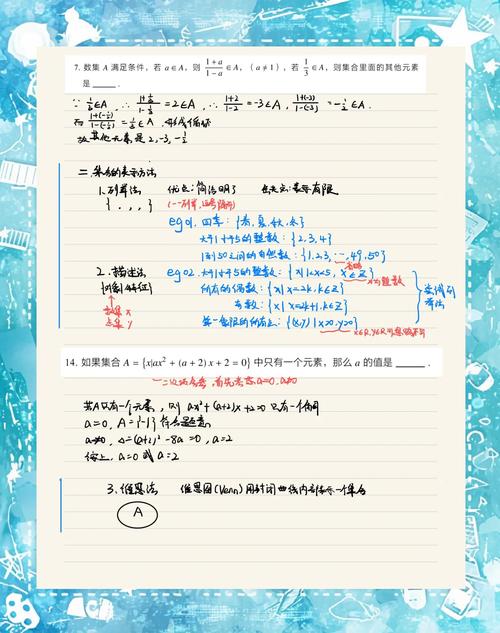

分层训练系统:精准定位薄弱点

课堂练习包含三个梯度:

- 基础巩固题(完成率要求100%)

- 变式训练题(允许30%错误率)

- 拓展挑战题(设置阶梯提示系统)

遇到卡壳时,优先查阅教材对应例题的解题框架,而非直接询问,记录每道题的突破时长,这将形成个人学习诊断报告。

即时反馈机制:错题即资源

课堂尾声的随堂检测不是终点,建议用不同颜色标注:

- 红色:完全不懂的概念

- 黄色:模棱两可的步骤

- 绿色:创新解法灵感

当晚整理时,针对红色问题观看教师推荐的微课视频,黄色区域使用费曼学习法自教自学。

课堂结构本质是认知路径的地图,当学生理解每个环节的设计意图,就能变被动跟随为主动探索,真正有效的学习发生在知识重构的过程中,而非单纯记录结论,教师搭建脚手架,学生攀登时留下的每个思考印记,都在重塑大脑神经回路的连接方式。