对于刚进入一年级的学生来说,数学的抽象概念可能会让他们感到陌生,讲题的关键在于把知识点“翻译”成孩子能理解的语言,同时保持学习的趣味性,以下是经过课堂验证的有效方法:

第一步:让数学看得见摸得着

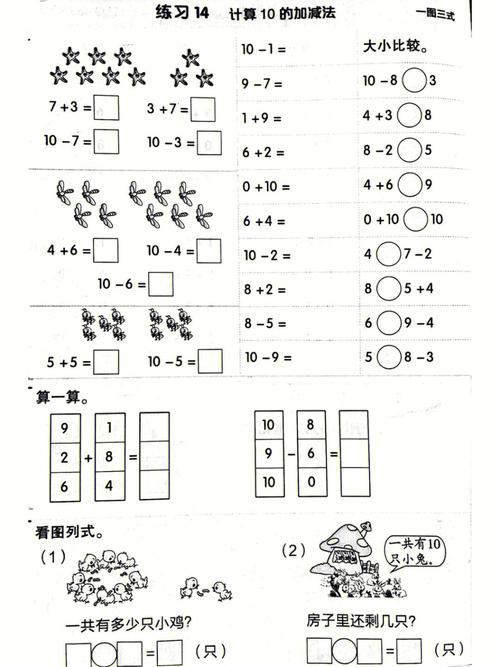

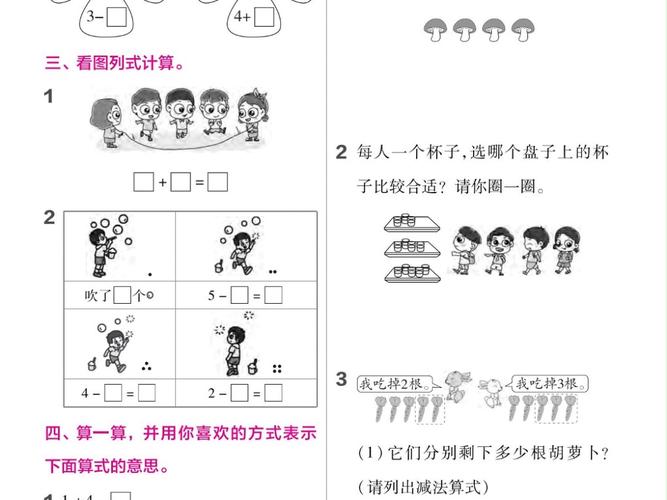

面对“5个苹果吃掉2个还剩几个”这类题目,直接拿出实物:用玩具苹果摆出数量变化,让学生动手操作,比如先摆5个红色积木当苹果,移走2个后点数剩余数量,触觉记忆会帮助孩子建立数感,比单纯读题有效3倍。

第二步:拆解题目像搭积木

遇到“小明前面有3人,后面有2人,队伍共几人”这种易错题时,用角色扮演突破难点:

- 请学生A当小明

- 前面安排3个同学排队

- 后面增加2个同学

- 所有人手拉手围成圈点数

通过身体记忆,学生自然理解“小明自己也要算进去”的关键点。

第三步:错误是进步的阶梯

当学生把“>”写成“<”时,不要直接纠正,用鳄鱼嘴巴比喻:鳄鱼总是张大嘴吃数量多的那边,让孩子画两只鳄鱼,分别朝向正确方向,他们会主动发现规律,这种自我纠错能加深记忆。

第四步:每天5分钟生活数学

布置特别的家庭作业:

- 晚饭时数筷子有几双

- 上楼梯时计算台阶数

- 分水果时练习等分

真实场景中的数学应用,能让抽象符号与生活产生联结,曾有个学生通过每天帮妈妈摆餐具,两周内熟练掌握了10以内加减法。

第五步:建立解题仪式感

教孩子准备“解题三件套”:

- 左手食指指着题目

- 右手拿彩笔圈出关键数字

- 说出“我要开始解决问题啦”

这套动作能帮助学生快速进入思考状态,有个注意力不集中的学生,经过两个月训练后,读题专注时长提升了70%。

教学不是单向灌输,而是搭建思维的脚手架,当看到学生因为理解了一个概念而眼睛发亮时,那才是教育最美的瞬间,保持灵活调整方法的敏感度,比执着于教学进度更重要——毕竟我们培养的不是解题机器,而是未来的思考者。