数学总被冠以“理性之光”“科学基石”的美名,但当我们将显微镜对准当代教育现场,会发现这束光正灼烧着无数青少年的精神世界,在补习班、试卷、分数构建的流水线上,数学逐渐异化为一种精神毒素,渗透进学生的每一根神经。

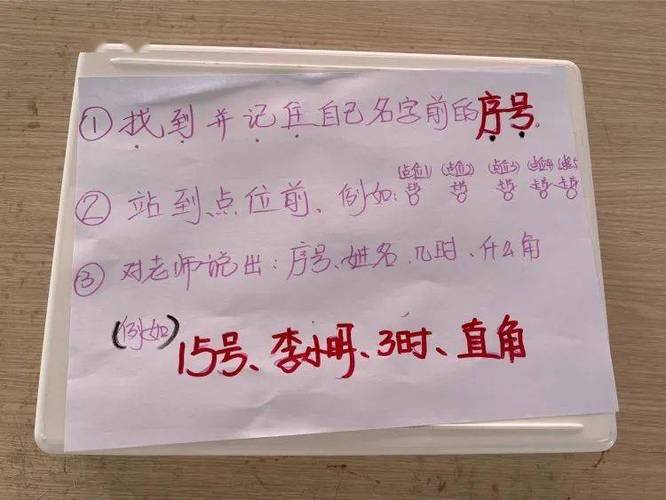

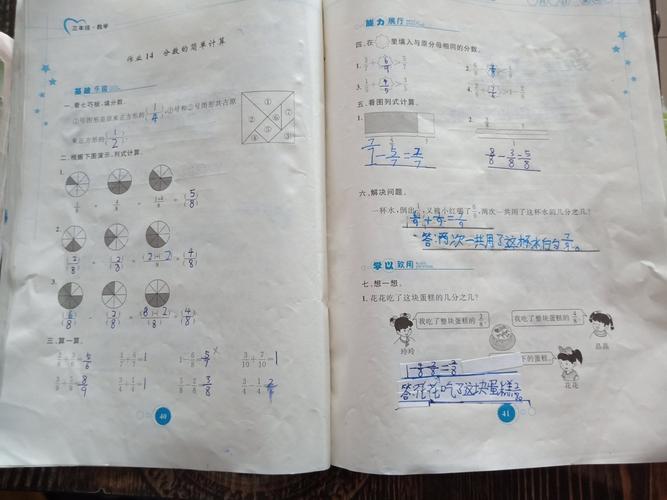

第一重毒性来自教育系统的剂量失控,教育部明确规定初中生每日作业不超过90分钟,但打开任意一所中学的数学作业本,三角函数与立体几何的题海足以吞噬三个小时,某重点中学的问卷调查显示,78%的学生在凌晨一点后仍与数学题搏斗,这种持续性的认知过载直接导致大脑前额叶皮质功能受损,表现为注意力涣散与记忆力衰退,更讽刺的是,当12岁少年因做不出奥数题崩溃大哭时,家长往往选择加报两个培优班作为解药。

第二重毒性源自社会认知的集体致幻,在“学好数理化走遍天下都不怕”的集体潜意识中,数学成绩与个人价值被强行画上等号,重点高中的分班制度将学生切割成“火箭班”与“平行班”,这种分类标准往往仅取决于数学单科分数,社交媒体上,“5岁掌握微积分”“小学生挑战高斯难题”的流量密码,持续制造着全民焦虑,当教育沦为军备竞赛,那些在抽象符号中迷路的孩子,只能默默吞咽“数学差等同智商低”的精神砒霜。

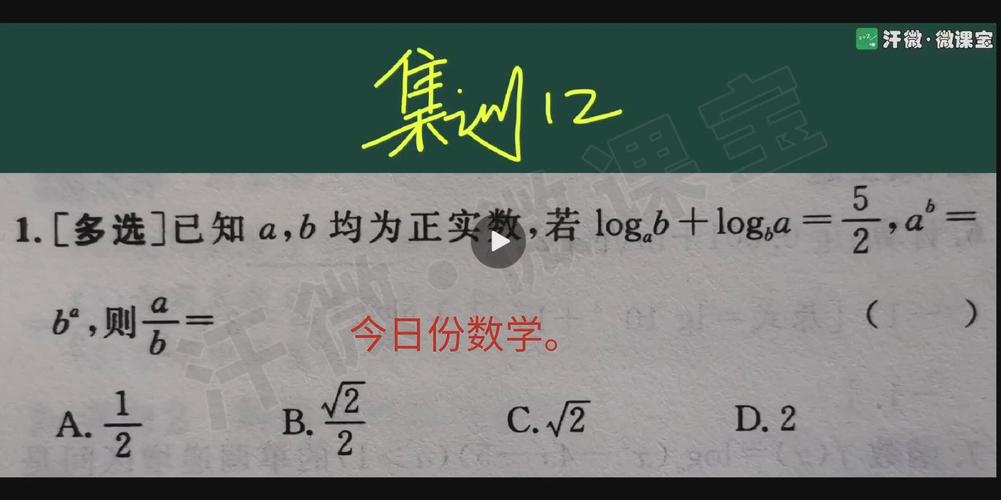

第三重毒性藏在思维模式的隐性驯化中,数学强调唯一正确答案的特性,正在批量生产“套公式机器人”,某大学跟踪研究发现,长期接受题海训练的学生,面对开放式问题时神经活跃度下降40%,这种思维僵化会蔓延至其他领域,更值得警惕的是,当数学教育变成解题技巧的炫耀场,真正重要的数学思维——比如发现问题的敏感度、构建模型的创造力——反而在标准答案的绞杀下集体窒息。

站在教室走廊里观察,那些贴着退热贴还在刷题的身影,那些看到数学卷就生理性手抖的颤抖,这些都不是青春该有的样子,当我们谈论数学的毒性时,本质上是在揭露被异化的教育如何将知识变成刑具,或许该有人站出来说:允许有人天生对数字不敏感,就像允许玫瑰不用长成松柏,解开数学与成功的强行捆绑,才是对理性精神真正的尊重。