数学课总是听得懂但做题难?公式定理背了又忘?课堂内容枯燥无法集中注意力?这些问题或许不是因为“天赋不够”,而是需要调整学习方法,作为一线数学教师,结合十二年教学经验,分享几个让数学课真正“学进去”的实用技巧。

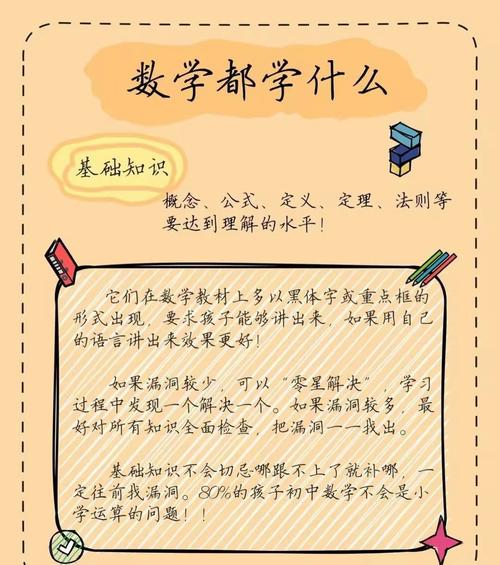

预习不是提前做题

提前把教材当侦探小说读:

- 用红笔圈出所有“黑体字”,这些都是本课核心武器

- 在例题旁空白处写推理笔记,猜测老师会怎么拆解步骤

- 遇到“显然可得”“易证”等模糊表述,贴荧光贴标记

课堂45分钟分三段用

前15分钟紧盯板书逻辑链:

→ 老师如何从已知条件搭桥到结论

→ 用三角形符号标注关键过渡步骤

中段20分钟化身“问题制造机”:

✎ 把“这个定理能解决什么问题”写在便签上

✎ 发现老师跳过的步骤立刻画问号

最后10分钟构建知识地图:

用A4纸画思维导图,只保留核心公式和关联箭头

课后黄金30分钟别浪费

离开教室前完成三件事:

- 把课本例题盖上答案重做一遍

- 用三种颜色笔区分“完全掌握”“半懂”“完全不懂”

- 给同桌讲解今天最核心的一个公式推导

错题本要当推理小说写:

- 原题复印件下方留白三分之二

- 第一遍写错误解法(红笔)

- 第二遍写正确步骤(黑笔)

- 第三遍用蓝笔标注“当时哪步思维走偏了”

心理账户开三个户头

每天存入:

✔️ 解决1道昨日困惑题的成就感

✔️ 发现1个知识漏洞的警惕感

✔️ 创造1种新解题思路的兴奋感

别被“天赋论”迷惑,我教过的数学尖子生,90%都在用这些方法悄悄进化,当你能在老师写下一步之前预判推导方向,当错题本变成你的独家解题秘籍,数学早就不是洪水猛兽,而是陪你升级思维的操作系统,最后说句掏心窝的话:那些看起来行云流水的解题高手,不过是把基础动作重复了一千遍的普通人。