数学竞赛自学是一条充满挑战的路,但正确的策略能让效率翻倍,作为带过五届竞赛班的老师,我发现真正能脱颖而出的学生都掌握了这三个核心:系统性知识重构、精准打击薄弱环节、建立竞赛思维模型。

第一步:解剖竞赛知识架构

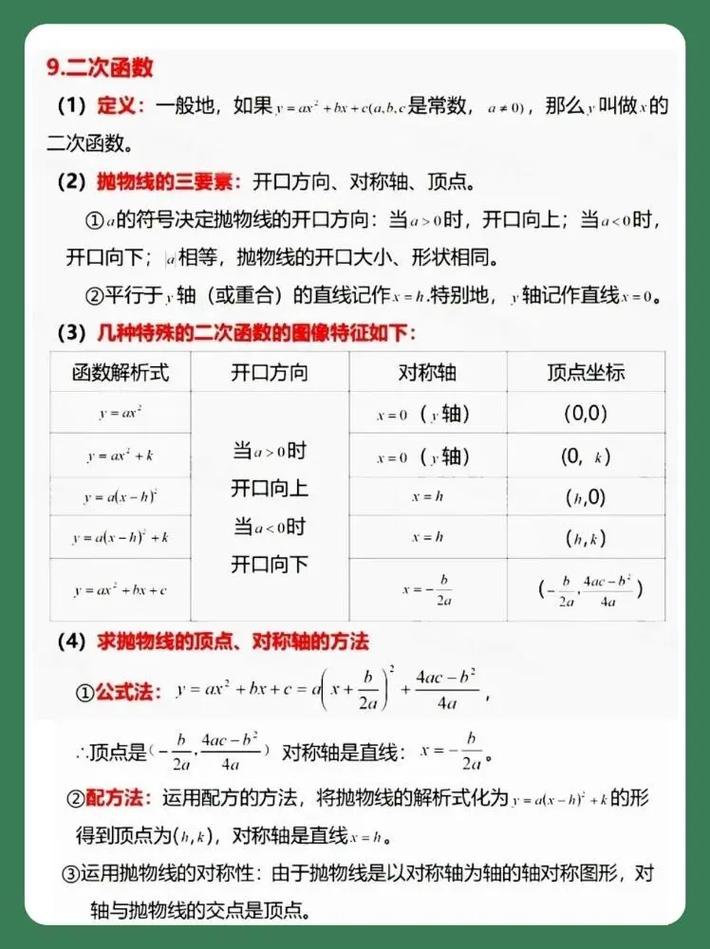

扔掉"按教材顺序学"的惯性思维,下载最近三年真题,用彩色记号笔标注每个题目的知识模块:代数变形(红色)、几何构造(蓝色)、数论技巧(绿色)、组合逻辑(黄色),统计各模块分值占比,比如某省赛题中几何占40%,数论组合各占25%,这就是你的战略地图。

第二步:定制模块化训练方案

买三本不同风格的教材:《奥数教程》打基础,《数学奥林匹克小丛书》攻专题,《中等数学》增刊练实战,每天90分钟拆解为:30分钟看例题思维导图(只画不计算),40分钟做变式训练(每个例题改三个参数),20分钟用手机录语音复盘(假装在教同桌)。

第三招:建立错题基因库

准备活页本分四区:

- 红区:完全没思路的题,记录第一眼直觉

- 黄区:做到一半卡壳的题,标注卡壳点时间戳

- 蓝区:计算失误的题,统计出错运算类型

- 绿区:耗时超标的题,分解思维步骤

每周用「错题嫁接法」:把红区题的条件和蓝区题的计算点组合,创造新题训练。

第四步:锻造限时思维肌肉

下载国际竞赛的英文原题(AMC8/10),用翻译软件处理后来做题,陌生语言环境迫使大脑启动深层逻辑处理,每天做2道这样的「陌生化训练」,一个月后解题速度提升30%,随身携带扑克牌,随机抽三张牌组成三位数,立即心算其质因数分解——这是培养数感的秘密武器。

第五层:构建命题人视角

每月选一个周末玩「逆向出题游戏」:从做过的真题里拆解出题套路,自己编撰三道仿赛题,要求涵盖几何陷阱、代数巧解、组合奇招,加入本地竞赛群互换题目,你会发现,当学会如何给别人挖坑时,自然就懂得如何识别陷阱。

最关键的认知升级:竞赛本质是思维模式的较量,那些能做对压轴题的学生,不是记忆力超群,而是建立了「条件反射式的问题拆解框架」,比如看到带根号的方程,立即触发三次变形方案:三角代换、平方有理化、构造对称式,这种思维肌肉需要200小时以上的刻意练习才能形成,现在就开始,用三个月时间完成别人两年的进化。