许多学生面对数学课时,总感觉像是站在一扇厚重的铁门外,手里握着钥匙却找不到锁孔,这种疏离感并非源于天赋或智商,而是我们对待数学的视角和方法需要重新校准,作为带过十余届毕业班的数学老师,我观察到那些最终与数学“握手言和”的学生,往往先完成了三件事:打破心理屏障、建立有效学习路径、找到与数学对话的方式。

第一步:把数学从“敌人名单”上划掉

曾有一名高二学生每天走进数学教室前都要深呼吸三次,仿佛即将踏入战场,我让他做了一周实验:每天用2分钟记录一个“数学瞬间”——可能是解出小题的成就感,或是发现公式对称性的惊喜,七天后,他惊讶地发现笔记本上积累了13个正向体验,当我们停止用“可怕”“枯燥”等标签固化数学,大脑才会开放地接收那些原本被情绪过滤掉的信息,就像拆开快递盒的过程,期待感会改变我们触摸内容的姿态。

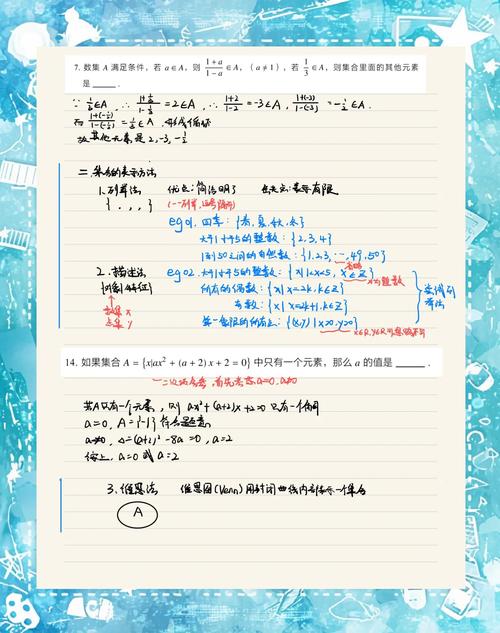

构建你的数学补给站

某届高考数学满分的学生有个特别的习惯:她的错题本右侧永远留着一栏空白,问及原因,她说这是留给“未来的自己”写批注的地方,三个月后再翻看旧题,用不同颜色的笔补上新的解题思路,这个过程让知识产生了奇妙的复利效应,建议每周设立25分钟“微复盘”时间,用三个问题引导思考:①这周哪个解题思路让我意外?②某个公式还能解释生活中的什么现象?③如果要把刚学的知识点教给同桌,该怎样比喻?

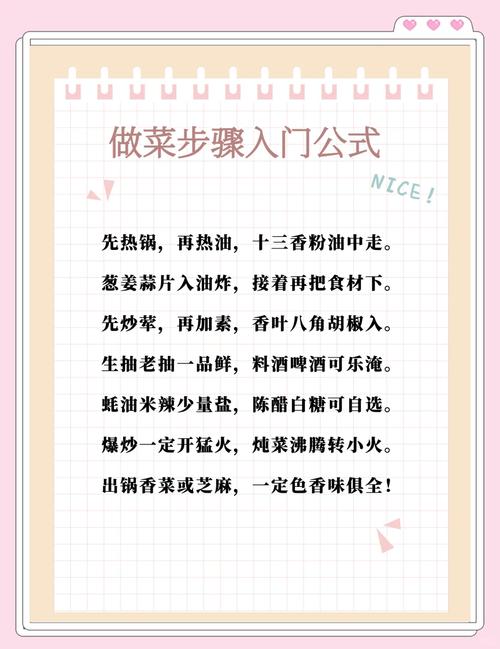

让数学在现实着陆

去年指导的数学建模小组让我印象深刻,他们用等比数列分析奶茶店促销方案,用概率统计测算自习室占座规律,当学生发现函数图像能预测校园池塘荷花开放数量,方程式可以优化食堂排队时间时,数学突然变成了会呼吸的伙伴,试着做这些实践:用几何知识规划上学最短路径,收集十天的气温数据绘制波动曲线,用概率知识计算手游抽卡策略——这些真实的连接点会让公式定理自动摘下高冷面具。

建立双向反馈通道

总在课后追着老师问问题的学生,进步速度未必最快,真正高效的学习者懂得在关键节点寻求指导:当某类题连续三次卡壳时,当两种解题思路互相矛盾时,当突然看不懂自己三天前的笔记时,带着具体困惑来找老师,得到的不仅是答案,更是打开新思路的密钥,有个学生曾这样提问:“老师,为什么求导时对x²求导得2x,但积分2x又变回x²+C?这个循环过程在数学体系中扮演什么角色?”这个问题直接引发了我们关于微积分本质的深度讨论。

数学本质上是一种思维健身器,它训练的不是肌肉记忆,而是认知弹性,那些看似冰冷的公式定理,实则是人类千年智慧的结晶,等待着被重新赋予温度,当你感觉数学遥不可及时,不妨把它想象成需要定期拜访的朋友——不需要每天促膝长谈,但每次交流都带着真诚的好奇,这个过程积累的不仅是分数,更是一种理解世界的思维方式。