数学课程到底有没有用?这个问题困扰了无数自嘲为“学渣”的学生,当老师在黑板上写下密密麻麻的公式时,当考试卷上出现永远算不对的压轴题时,很多人会忍不住质疑:这些抽象符号和解题套路,真的能帮到我的人生吗?

数学课的“反人类设计”

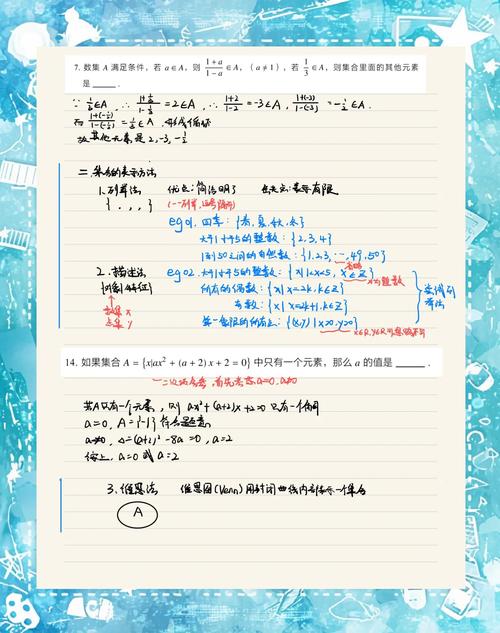

从学渣的视角看,数学课像一场精心设计的“陷阱游戏”,明明上节课还在讲函数图像,下节课突然跳到立体几何,知识点的跳跃让人措手不及;定义定理总是用最晦涩的语言包装,仿佛在考验学生的阅读理解能力;更令人窒息的是,当你好不容易弄懂一个概念,却发现作业题和课堂例题根本不是同一种生物。

有人抱怨:“数学考试像在玩扫雷,永远不知道下一步会踩到什么雷区。”这种挫败感并非个例,调查显示,67%的学生在数学课上经历过“大脑空白时刻”——明明每个字都认识,连成句子却像天书。

被忽略的隐藏逻辑

但当我们撕掉“学渣”标签重新审视数学课程,会发现很多设计其实暗含人性化考量,比如重复训练计算题不是为了刁难,而是在建立大脑的“算法库”;几何证明题要求的严苛步骤,本质上在培养逻辑链的闭环思维,甚至让人头疼的应用题,也在模拟现实世界中“从混乱信息中提炼关键数据”的核心能力。

一位高中数学教师坦言:“课程编排就像搭脚手架,前两年的基础模块都在为高三的思维爆发蓄力。”很多学生高二时突然开窍,正是因为前期积累的碎片知识开始自发连接成网络。

打破困局的三个密钥

-

建立“错题银行”

把每次作业的错误按类型分类存款,定期“取出利息”——你会发现60%的错误源于同一类计算习惯,30%是概念混淆,真正的新难题只占10%。 -

启动“降维打击”

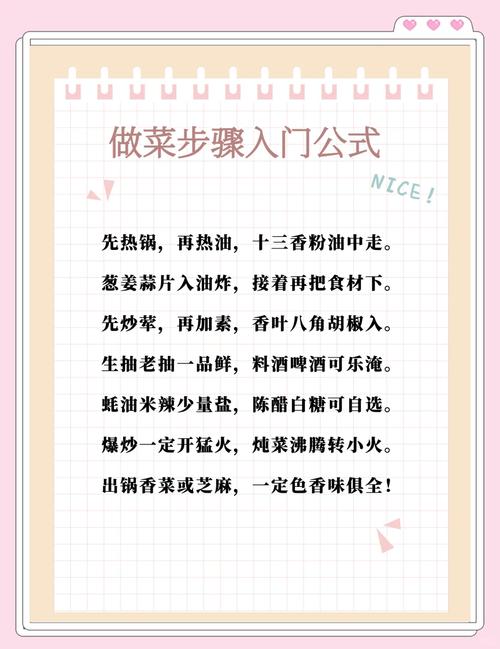

遇到立体几何就买块橡皮切成多面体,碰到函数问题就用绘图软件可视化,把三维问题具象化,让抽象概念变成可触摸的存在。 -

制造“作弊快感”

提前自学下节课的3个核心概念,带着上帝视角听课,当全班还在迷茫时,你早已看透老师的“套路”,这种隐秘的优越感会形成强大的学习正反馈。

站在教室后排往讲台看,数学课可能是最残酷的智力角斗场;但换到十年后回望,那些咬牙死磕泰勒公式的夜晚,都在默默重塑着你看待世界的思维方式,与其纠结某道题的对错,不如把数学课当作思维健身房的哑铃——现在举得越吃力,未来面对复杂人生课题时就越游刃有余,那些骂着“数学去死”却坚持没放弃的人,早就在不知不觉中,练就了比解题更重要的生存技能。