在学前班阶段,孩子对声音的敏感度处于黄金期,此时通过趣味化的方式引导他们感知音调变化,能为未来的语言学习打下重要基础,许多家长好奇:如何让年龄小的孩子理解抽象的“音调”概念?关键在于将学习过程转化为可感知的体验。

具象化教学法效果显著

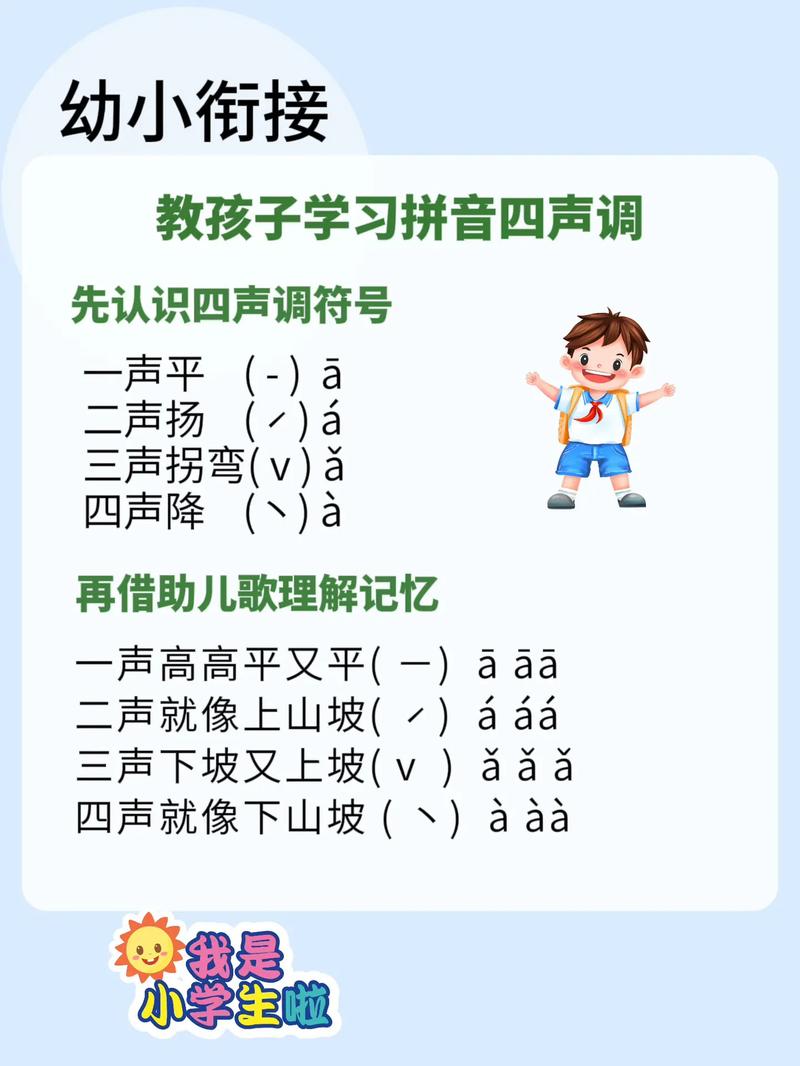

将四个声调符号转化为具体形象:第一声像“飞机平稳飞行”(手平举模拟飞行),第二声像“小猴爬树”(手指向上做攀爬动作),第三声像“过山车俯冲”(手势画V型),第四声像“石头落地”(手快速下压),这种肢体语言配合视觉符号的方式,让孩子在模仿中自然记忆。

生活场景渗透训练

在教室布置“声调探险区”,用不同颜色的卡纸制作大型声调符号地毯,当孩子踩到第二声符号时,集体模仿“拔萝卜”时的用力声调“á”;踩到第四声符号时,模仿发现惊喜的“à!找到啦”,户外活动时引导观察:柳枝下垂是第四声,气球上升是第二声,将自然现象与声调变化建立联结。

多感官联动记忆法

开发“声调颜色编码”系统:第一声涂天蓝色(平稳如天空),第二声涂嫩绿色(向上生长的植物),第三声涂橙色(转折鲜明的警示色),第四声涂红色(强调色),搭配特制乐器——音调铃铛,高音铃铛配第二声词汇,低音铃铛配第四声词汇,建立听觉与视觉的双重记忆线索。

游戏化巩固机制

设计“声调小侦探”闯关游戏:第一关听老师发音找出对应符号卡片,第二关根据拼音条用橡皮泥捏出声调形状,第三关观看动画片片段标注角色对话的声调,每周设置“声调挑战日”,孩子们头戴自制声调头饰进行角色扮演,正确使用声调对话可获得语音勋章。

个性化进度追踪

建立每个孩子的“声调成长档案”,用贴纸地图记录掌握进度,对于发音困难的孩子,采用“声调镜面练习法”——教师与孩子面对面,通过夸张的口型和手势分解教学,同时开发家长辅助工具包,包含家庭版声调飞行棋、厨房声调找茬游戏等亲子互动素材。

从二十年早期教育经验看,音调教学不应局限于机械重复,当孩子能指着雨后彩虹说“虹(hóng)是第二声,像彩虹桥往上弯”,或发现“哭(kū)和笑(xiào)的声调不同就像表情”时,说明他们已经建立起真正的音调感知体系,这种将抽象符号转化为生活智慧的启蒙方式,往往能激发更深层的学习兴趣。