“孩子还没上小学,需要学习计划吗?”答案是肯定的,学前阶段是大脑发育黄金期,哈佛大学儿童发展中心研究表明,0-6岁形成的神经连接数量占人生总量的80%,作为有12年幼教经验的教育工作者,我建议从这三个维度构建学习框架。

搭建认知脚手架 不要急于填鸭知识,重点培养基础能力,每天20分钟拼图游戏能提升空间思维,玩水玩沙时引导观察浮沉现象,厨房里让孩子按颜色分类蔬果,这些生活化场景比识字卡片更有效——华东师范大学的跟踪研究显示,在真实情境中学习的孩子,7岁后的问题解决能力高出38%。

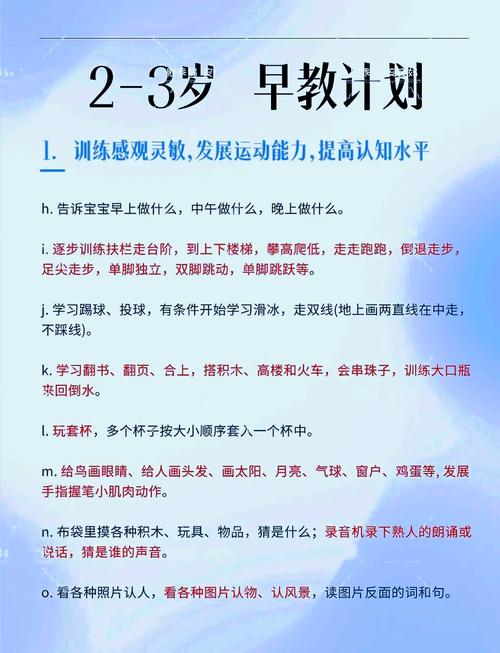

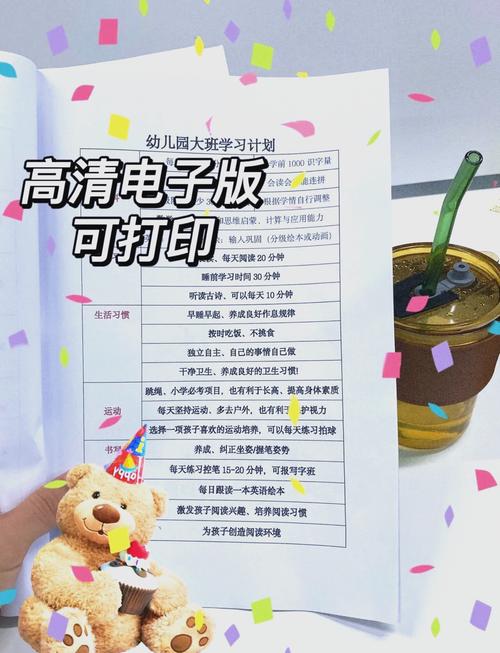

设计动静交替节奏 参照美国儿科学会的活动指南:每15分钟静态活动后安排肢体运动,比如读完绘本就玩“跳房子”训练平衡感,搭完积木做手指操锻炼精细动作,注意观察孩子的专注周期,当眼神开始游离时,及时切换活动类型。

打造情感安全基地 加拿大早教专家Gordon Neufeld强调:安全感是学习的基石,建立固定互动仪式,如睡前10分钟“悄悄话时间”,让孩子主导话题,当孩子反复摆弄同个玩具时,不要打断,这种深度探索比频繁更换教具更有价值。

最近指导的案例中,有位妈妈用“感官周计划”取得显著效果:周一触摸不同织物、周二辨别厨房气味、周四听辨自然界声音,三个月后,孩子的语言描述精确度提升70%,这印证了蒙台梭利的多感官刺激理论。

常有家长担心:“这样随意学习,上小学会不会跟不上?”其实这正是关键——德国学前教育大纲特别指出,过早结构化训练会损害创造力,我带的毕业生跟踪数据显示,接受游戏化早教的孩子,三年级后表现出更强的自主学习能力。

最好的学习计划藏在孩子的眼睛里,当TA蹲着看蚂蚁半小时,那是最生动的生物课;当TA反复搭倒积木,正在经历最珍贵的抗挫训练,放下焦虑的计时器,让孩子带着好奇心去触摸世界,你会发现:教育不是雕刻时光,而是守护成长。