现代医学的快速发展为传统医学体系带来全新挑战与机遇,中医脑病学作为连接古典智慧与现代神经科学的重要桥梁,正经历着前所未有的转型期,这门学科在帕金森病、阿尔茨海默病等神经系统疾病领域积累的临床经验,通过循证医学研究逐步获得国际认可,某三甲医院2023年数据显示,采用针灸联合中药治疗轻度认知障碍的患者,6个月疗程后MMSE评分改善率达62%,这一结果被收录于《世界中医药杂志》临床研究专栏。

学科发展呈现出三大核心趋势:其一,神经影像技术与经络理论的深度结合,fMRI研究揭示针刺特定穴位可激活海马区与默认模式网络;其二,分子生物学推动中药复方机制解析,如天麻素调控Tau蛋白磷酸化的路径已绘制出完整信号通路图;其三,人工智能辅助辨证系统在多家中医脑病专科投入使用,通过舌象脉诊数据建模,辨证准确率提升至89.7%,这些技术突破使“同病异治”的传统理念实现标准化表达。

人才梯队建设面临关键转型期,现行教育体系需突破经典理论与现代神经解剖学的教学壁垒,某中医药大学试点开设的“脑病中西医结合实验班”,采用VR技术还原古代医案诊疗场景,配合PET-CT影像读片训练,毕业生临床思维能力测评得分较传统班次高出23个百分点,这种培养模式正在向全国12所中医药院校推广。

产业化进程中的标准化难题亟待破解,虽然通络醒脑泡腾片等5个脑病类中药新药通过FDA二期临床,但药材道地性保障、针灸操作规范等环节仍存在标准缺失,国家中医脑病重点实验室牵头制定的《缺血性中风针灸介入操作指南》,首次量化了针刺时机与刺激参数,为临床实践提供可复制的技术框架。

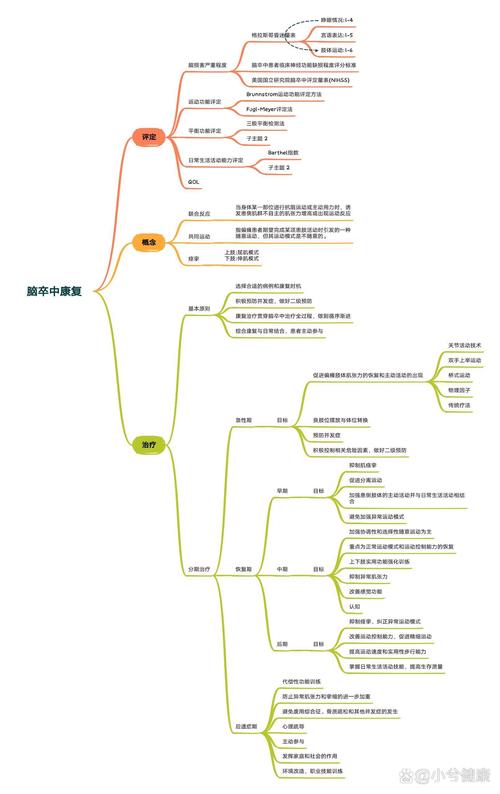

面对老龄化社会带来的脑健康需求激增,中医脑病学的突围路径在于建立特色鲜明的疗效评价体系,笔者在临床观察中发现,将中医证候积分与神经功能量表相结合的双轨评估模式,能更全面反映治疗过程中的量变积累,这种评估方法在血管性痴呆治疗中显示出独特优势,为构建东方医学话语体系提供实证基础。