对于许多即将进入大学的学生而言,备考研究生似乎是一个遥远的话题,但实际上,越早规划,越能在未来竞争中占据优势,以下从个人经验出发,提供一些实用建议,帮助你在大学前打下扎实基础。

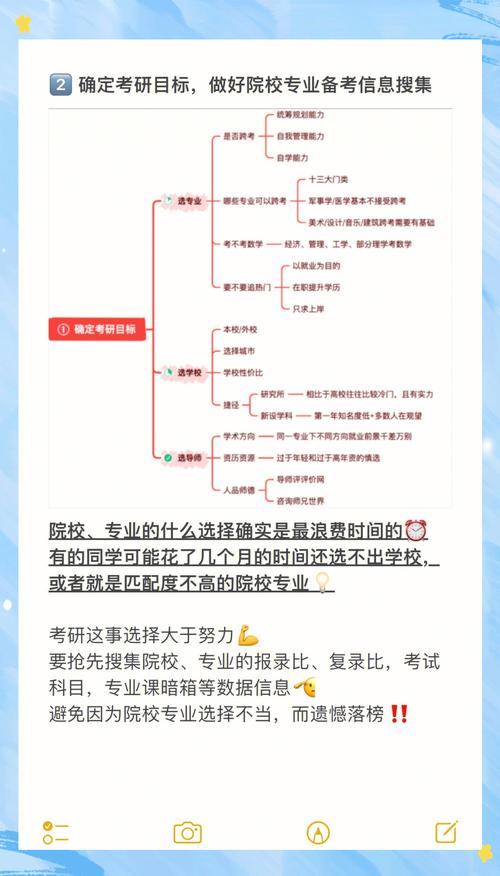

明确目标,避免盲目跟风

考研不是逃避就业的“避风港”,而应基于清晰的职业规划,建议通过以下方式找准方向:

- 了解专业前景:关注教育部学科评估结果、行业报告,对比不同院校的研究方向与就业数据。

- 与在读研究生交流:通过高校论坛或社交媒体,直接询问目标专业的课程强度、科研压力等信息。

- 参加高校开放日:实地考察实验室、图书馆等资源,感受学术氛围是否与自身期待匹配。

学科基础决定上限

考研核心科目如数学、英语需要长期积累,高中毕业生可利用大学前的空窗期针对性提升:

- 数学思维训练:通过慕课平台提前学习《高等数学》基础章节,重点理解极限、微积分等概念的逻辑框架。

- 英语能力突破:坚持每日精读《经济学人》等外刊,积累学术词汇;用TED演讲练习听力与速记能力。

- 编程技能储备:Python或MATLAB的基础操作已成为多数理工科研究的必备工具,可借助Codecademy等平台入门。

科研实践是隐形加分项

导师在复试中更看重科研潜力而非应试能力,大学前可尝试:

- 参与学术夏校:如清华大学“拔尖计划”、上海交通大学“致远夏令营”,接触基础科研项目。

- 完成课题研究:在导师指导下撰写小型论文(例如基于高中数学建模竞赛题延伸的深度分析)。

- 掌握文献检索技能:熟练使用中国知网、PubMed、IEEE Xplore等数据库,学会用EndNote管理文献。

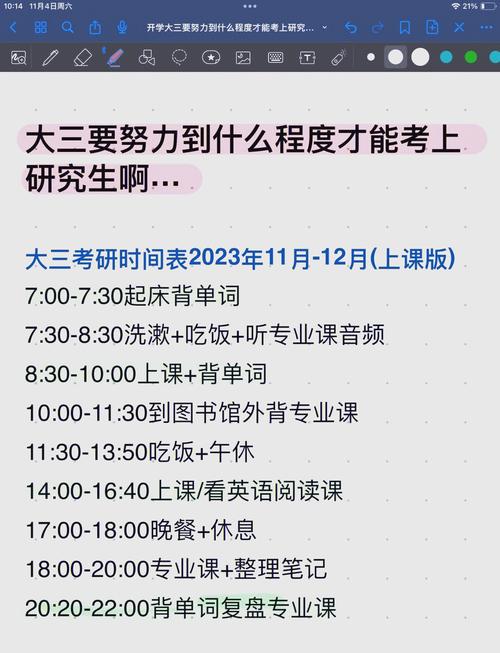

时间管理需要系统设计

建议采用“三维度规划法”:

- 宏观层面:将四年划分为“基础积累(大一)-方向探索(大二)-攻坚冲刺(大三)-查漏补缺(大四)”四个阶段。

- 中观层面:每学期设定2-3个核心目标(如通过六级、完成省级大创项目)。

- 微观层面:使用番茄钟法拆分每日任务,确保高效学习时段不少于3小时。

心理建设比刷题更重要

备考是持久战,需培养两种关键心态:

- 延迟满足能力:建立“学习成就账户”,将每日完成的任务转化为可视化积分(如每学习1小时=10积分),达到一定数值后兑换奖励。

- 抗压韧性:通过规律运动(如每周3次慢跑)维持多巴胺分泌,避免焦虑情绪堆积。

信息差决定成败

定期关注三类信息源:

- 政策动态:教育部《全国硕士研究生招生工作管理规定》每年8-9月更新。

- 院校情报:目标院校研究生院官网的推免比例、历年报录比、调剂信息。

- 学术前沿:关注领域内顶级期刊(如《Nature》《中国社会科学》),了解学科热点。

备考如同建造金字塔,底层越宽广,顶端才能越稳固,那些在大一时就清楚知道自己要什么的人,往往在毕业时手握更多选择权,真正的竞争力,始于别人尚未醒觉时,你已迈出的第一步。