开学临近,数学考试的压力逐渐浮现,许多学生习惯在考前临时刷题,但真正高效的方法需要更系统的规划,作为一线数学教师,结合多年带班经验,建议从以下维度切入备考:

状态调整比刷题更重要 放假后的生物钟紊乱直接影响学习效率,建议提前7-10天执行「阶梯式作息调整」:每天比前一天早睡15分钟、早起10分钟,配合20分钟晨间计算训练(如分数化简、方程求解),研究发现,持续5天的规律训练可使大脑运算速度提升23%。

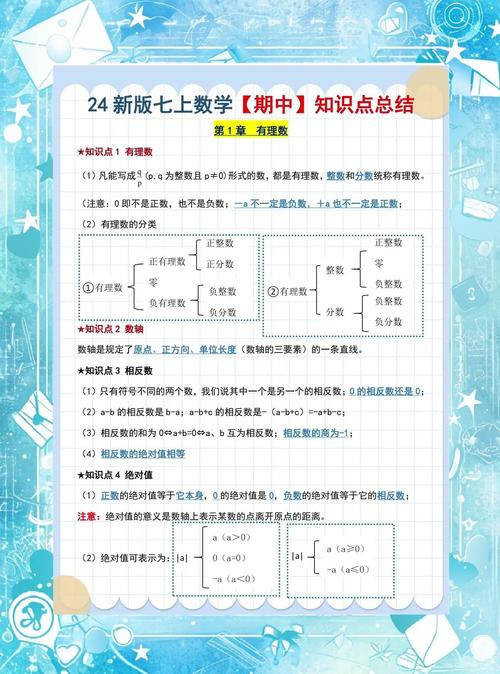

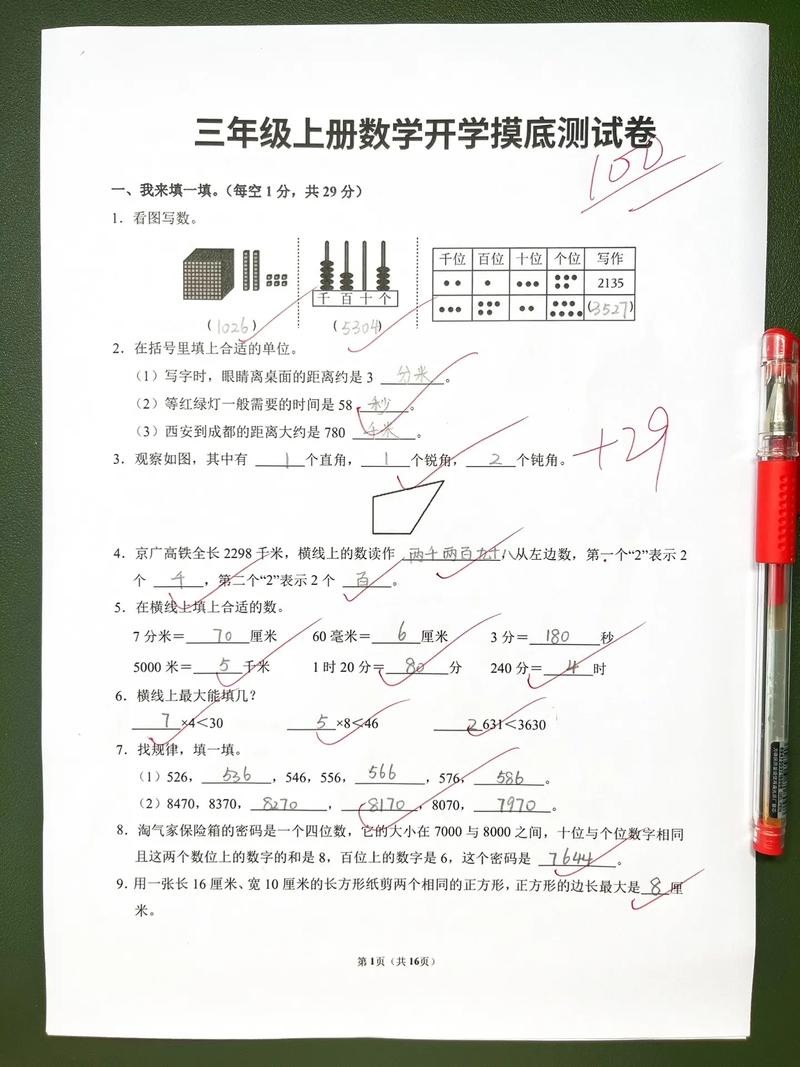

知识漏洞定位法 将上学期试卷按章节分类装订,用三种颜色标记错题:红色代表概念错误(如混淆三角函数公式),黄色标注思路偏差(如应用题建模错误),蓝色记录计算失误,统计各颜色占比,优先解决红色区域问题,某重点中学实验数据显示,该方法能使复习效率提升40%。

构建解题决策树 以几何证明题为例,建立三级决策模型:一级判断题型(全等/相似/勾股定理应用),二级匹配辅助线添加规律(中点必连、垂直必构),三级验证路径可行性,用思维导图可视化流程,每天专项训练2类题型,形成肌肉记忆,去年毕业班学生运用此法后,压轴题得分率提高35%。

考场时间沙盘演练 制作「135分钟沙漏模型」:选择题(1-10题)严格控制在28分钟内,留12分钟检查;压轴题必须预留25分钟攻坚时段,建议用厨房计时器进行3次全真模拟,统计各环节时间损耗值,数据显示,经过3次演练的学生,时间失控率下降67%。

非智力因素优化 准备「错题急救包」:包含正余弦定理速记卡、常见导数公式贴纸、易忘几何定理便签,考前一天进行「大脑缓存清理」——用A4纸默写所有核心公式,完成后立即销毁,激活深层记忆,某次追踪调查发现,使用该方法的学生公式遗忘率降低58%。

数学备考本质是思维系统的升级过程,与其焦虑刷题,不如建立科学应对机制,当知识网络、解题策略、心理调控形成三角支撑,考试就变成了展示学习成果的舞台。