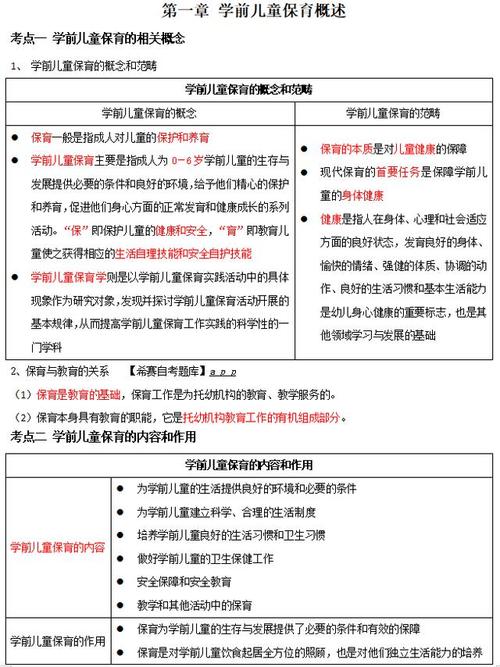

学前儿童保育学究竟是什么?许多人将其简单等同于“照顾孩子的生活起居”,但实际上,这门学科的内涵远比表面更复杂、更深刻,作为学前教育领域的核心分支,它融合了医学、心理学、教育学和社会学等多学科视角,致力于为0-6岁儿童构建科学的发展支持系统。

身体发展是基石,但不止于“吃饱穿暖”

保育工作的首要任务是保障儿童生理健康,但现代保育学早已突破传统认知,除了营养搭配、疾病预防,更强调通过感统训练提升肢体协调性,借助户外活动增强免疫力,将每日2小时的户外活动拆解为攀爬、跳跃、平衡等结构化游戏,既能锻炼大肌肉群,又能促进前庭觉发育,这些细节设计背后,需要保育者精准掌握儿童生长发育曲线与敏感期特征。

心理支持需要“隐形脚手架”

当孩子因为积木倒塌而哭闹时,保育者的反应方式直接影响其情绪管理能力的发展,高水平的保育不是立即帮孩子解决问题,而是通过“描述情绪—引导表达—共同解决”的三步策略,帮助儿童建立心理韧性,研究表明,经常获得情感共鸣的幼儿,在学龄期表现出更强的社交能力和抗挫折能力,这种支持往往隐藏在看似平常的互动中,却需要深厚的儿童心理学知识作为支撑。

环境本身就是教育载体

保育空间的设计藏着大学问,桌椅的圆角处理不仅是安全考量,更是对儿童探索权的尊重;自然光照的引入不只为了视力保护,更能调节生物节律;甚至墙面色彩的饱和度选择,都暗含着对儿童注意力特性的考量,优秀的保育者懂得将教育目标转化为可触摸的环境元素,让孩子在潜移默化中获得发展。

第四维度:家庭协作的破界思维

真正的保育突破机构围墙,延伸到家庭场景,当家长困惑于“孩子挑食”时,保育者提供的不是食谱清单,而是引导家长观察孩子的感官敏感期;面对分离焦虑,不是简单安抚,而是帮助家长建立循序渐进的适应机制,这种深度协作要求保育者具备家庭指导能力,将专业知识转化为家长可操作的具体策略。

站在学前教育变革的前沿,保育工作早已不是辅助角色,而是儿童发展的核心引擎,它要求从业者既要有医学级的严谨,又要有艺术家般的敏感——从孩子的一个哈欠读懂睡眠质量,从涂鸦的线条发现认知发展的线索,这种专业能力不会从天而降,需要系统学习儿童发展理论,更需要持续观察、反思与实践的淬炼,当我们将保育视为一门真正的科学时,才会发现:每个看似平常的保育动作,都在为孩子的未来奠基。