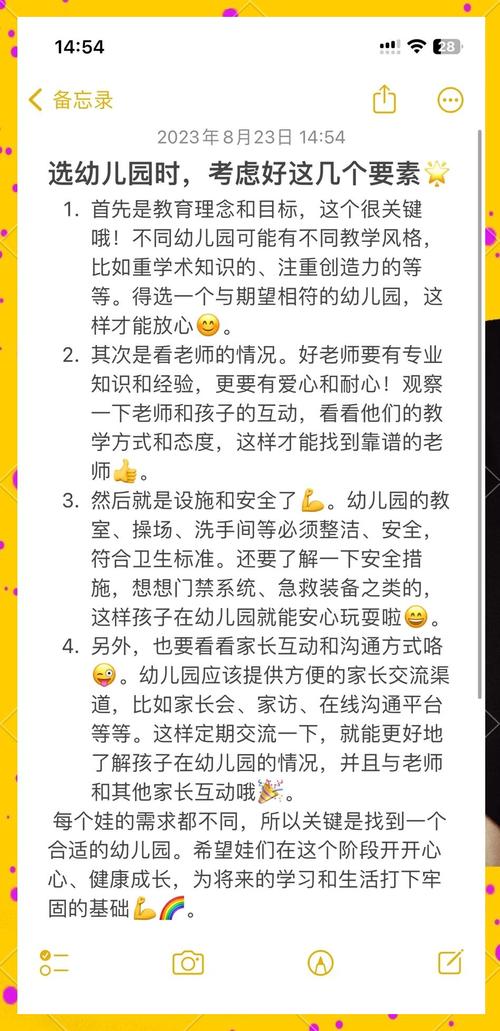

近年来,幼儿教育行业逐渐成为资本市场的“香饽饽”,数据显示,部分连锁幼儿园的加盟费年增长率超过30%,高端幼儿园的学费甚至超过一线城市普通家庭的月收入,这种看似繁荣的背后,实则是资本对教育本质的侵蚀——当幼儿园的考核标准从“孩子学会了什么”变成“园区利润率多少”,教育的纯粹性早已被悄悄置换。

资本对快速回报的追求催生了一系列畸形现象,部分机构将教室面积压缩至人均不足1平方米,却用“国际双语”“蒙特梭利”等概念包装出高价课程;有的幼儿园砍掉耗时的户外活动,转而增加收费的“智能开发课”;更常见的是将教师薪资压到行业底线,导致专业人才持续流失,这些行为像无形的筛子,将教育质量过滤得越来越稀薄。

商业手段在教育领域的滥用已形成固定套路:制造焦虑、兜售概念、绑定消费,某知名早教品牌的营销话术中,90%的内容在暗示“不买课程就会耽误孩子一生”;部分幼儿园的收费项目清单里,连餐巾纸的使用都明码标价,当教育变成可以拆解售卖的商品,家长的信任就成了待收割的韭菜。

逐利性蔓延的深层危机,在于动摇整个教育体系的根基,有调查显示,过度商业化的幼儿园中,教师平均每学期要完成20项与教学无关的招商任务;某些地区幼儿园的教材采购成本中,竟有40%是渠道回扣,这些数据折射出的,是教育工作者从“育人者”向“销售员”的身份异化。

政策层面的监管滞后客观上助长了乱象,尽管《民办教育促进法》明确规定不得设立实施义务教育的营利性民办学校,但大量机构通过“擦边球”操作规避监管,更值得警惕的是,某些所谓“教育创新”实质是将学生数据商业化,这类隐性盈利模式如同埋在校园里的定时炸弹。

站在教育从业者的角度,我认为真正的幼儿教育应该像培育树苗——需要持续投入耐心与专业,而不是追求砍伐变现的速度,当我们在财务报表上看到攀升的曲线时,更该听见孩子们在自由玩耍时的笑声,教育不该是资本游戏里的筹码,而应是社会良心的刻度尺。