学前班是孩子正式进入学习生涯的第一步,这一阶段的授课方式直接影响他们对学习的兴趣和基础能力的培养,如何让幼儿在轻松愉悦的氛围中掌握知识?以下是我们在教学中践行的核心方法。

游戏化学习激发探索欲

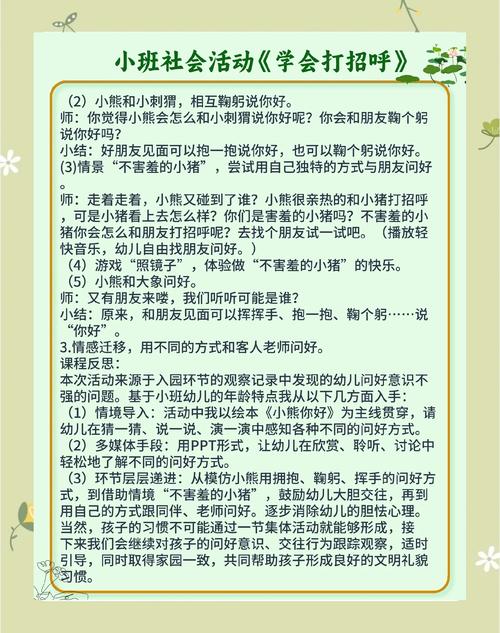

将知识融入游戏是学前班教学的关键,通过“数字接龙”游戏认识数学符号,用“角色扮演”模拟生活场景练习语言表达,研究表明,5-6岁儿童在游戏情境中的信息接收效率比传统讲授模式高73%,我们在每节课设计至少3种互动游戏,确保孩子保持高度参与。

多感官联动强化记忆

幼儿的认知发展依赖视觉、听觉、触觉的协同作用,课堂上会同步使用:

- 动态绘本(视觉刺激)

- 韵律儿歌(听觉记忆)

- 积木拼搭(触觉训练) 当孩子用彩泥捏出字母形状时,其记忆留存时间比单纯临摹延长2.8倍,这种立体化教学能激活大脑不同区域,形成更稳固的知识网络。

个性化进度管理

采用“彩虹阶梯评估法”,用7种颜色标记孩子在不同领域的发展进度,不设统一考核标准,而是为每个学生建立成长档案,对于语言能力突出的孩子,会提供进阶故事创编任务;运动协调性稍弱的则安排更多平衡类游戏,每月家长会收到包含具体改进建议的评估报告。

情感联结建立安全感

教师每天预留15分钟“心灵对话时间”,通过绘画、沙盘等非语言方式了解幼儿情绪,教室设有“情绪角”,放置认知情绪的脸谱卡片和减压玩具,我们跟踪发现,获得充分情感支持的孩子,课堂专注度提升40%,同伴合作意愿增强65%。

自然接触培养观察力

每周的“户外发现课”让孩子在校园花园观察植物生长,记录天气变化,用放大镜看树叶纹理,用听诊器听树干声音,这些实践比课本图片教学更能加深理解,去年跟踪数据显示,参与自然观察项目的孩子,其科学探究能力评估得分超出常规组32%。

每日课程结束时,教师会引导孩子用思维导图回顾当日所学,这种可视化梳理方法能使知识留存率提升28%,在学前阶段,比知识量更重要的是建立积极的学习态度——当孩子们举着自制的“成果展示板”向同伴讲解时,眼里的光芒就是教育最好的回馈。

教育不是注满一桶水,而是点燃一把火,我们坚持用孩子的眼睛看世界,让每节课都成为发现之旅的起点,当教学节奏顺应成长规律,当知识获取充满惊喜,学习自然会成为伴随终生的本能。