作为长期参与中考语文命题的一线教师,我深知每道试题背后承载的不仅是知识点的检测,更是对思维能力的立体考察,命题过程需要像精密仪器般环环相扣,既要遵循课程标准,又要跳出机械重复的窠臼,以下从实际操作层面分享关键步骤。

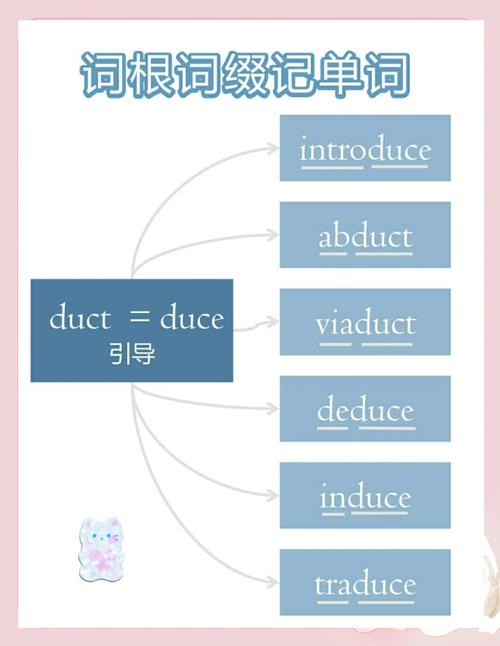

确定考查目标时,不能停留在字词句篇的表层,要着眼语文核心素养,比如现代文阅读命题,我会先锁定"信息整合""情感体悟""批判思考"三个能力层级,在每道题中设置梯度:基础题考查关键信息定位,中档题要求多段落关联分析,压轴题则设计开放性的观点评述,这样既照顾不同层次学生,又能精准识别高阶思维。

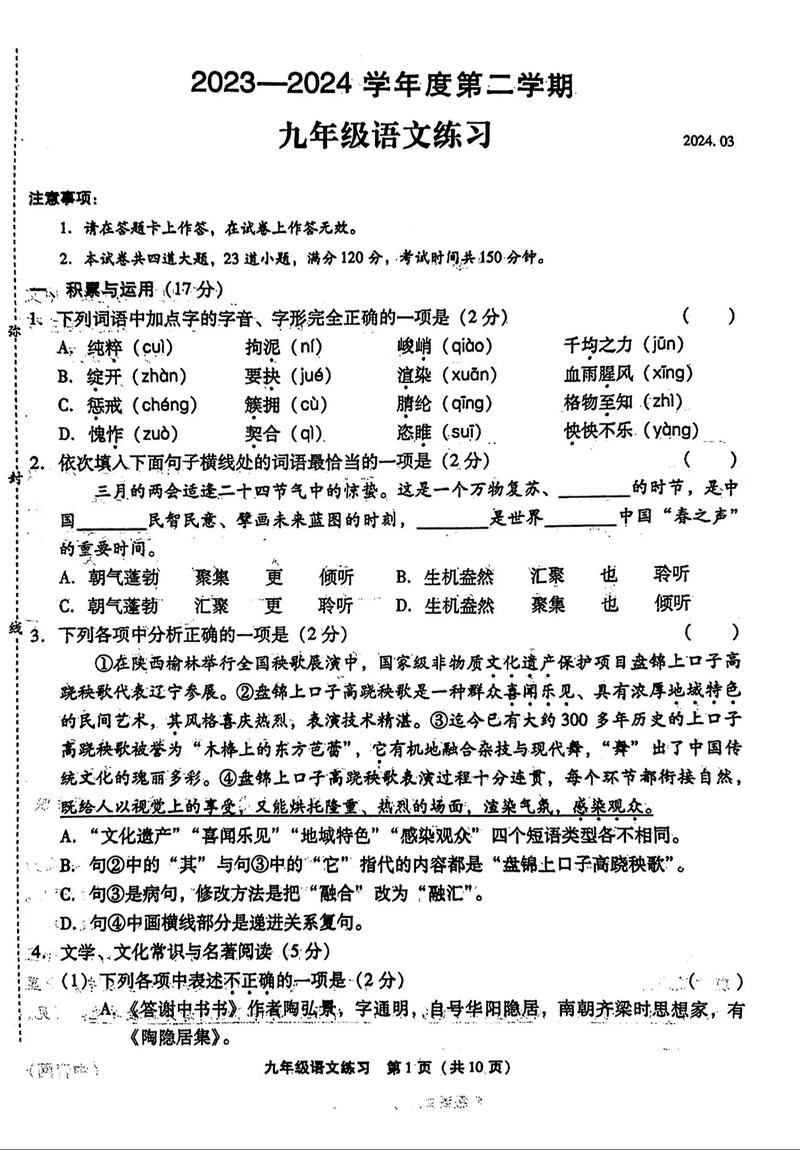

材料筛选如同烹饪选材,讲究新鲜与经典的平衡,每年三月开始,我会系统梳理近两年《人民日报》《读者》等刊物,寻找兼具时代特色和文学价值的文本,特别注意选择00后学生熟悉的话题,如人工智能伦理、传统文化创新表达等,文言文选材则打破单纯考察史传文的传统,去年尝试将张岱《夜航船》中科技记载与当代航天成就结合命题,既考实词虚词,又自然融入文化传承意识。

试题设计最忌直白设问,在古诗鉴赏环节,我常采用"意象密码破译法":给出杜甫诗中"孤舟—天地—沙鸥"的意象链,让学生绘制情感变化曲线图,这种方式把抽象的情感具象化,比直接问"表达什么情感"更能检测真实理解程度,今年模考中,有学生通过曲线陡降处精准定位到"身世飘零之痛",这正是分层设问带来的诊断价值。

作文命题要制造思维张力,我坚持"半开放"原则,如去年设计的"驿站与远方",要求结合传统邮驿文化和现代通讯技术谈"连接",既有明确限定防止套作,又保留多元解读空间,批阅时发现,优秀作文都能找到独特切入点:有的从竹简到5G谈信息载体演变,有的剖析"即时通讯反而疏远心灵"的现象,这验证了命题的区分度。

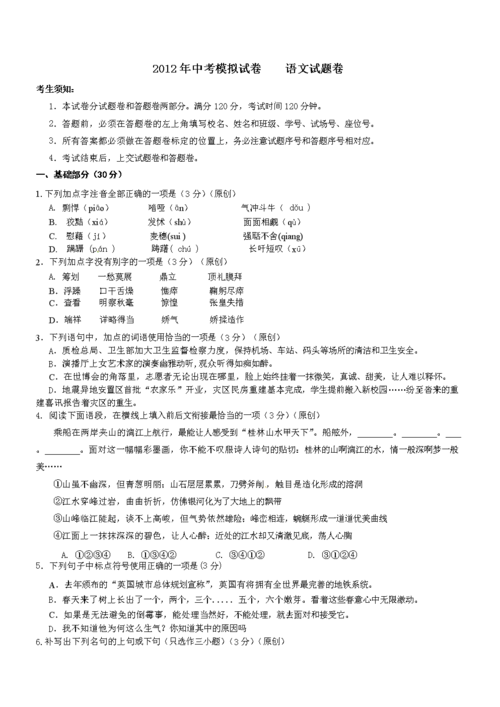

打磨试题如同玉器抛光,组卷后我会进行三重校验:首先用"学生视角"重做全卷,记录各题型耗时;接着邀请新教师试做,标记表述模糊处;最后让语文薄弱生朗读题目,确保零理解障碍,去年修订时发现,某篇社科文"区块链"概念可能超出学生认知,立即增加括号内简明释义,这正是命题专业性与公平性的体现。

命题本质上是在有限卷面构建思维舞台,那些看似平常的试题,实则经过数十次推敲打磨,作为学生,与其猜测题目方向,不如透过试题反推命题意图——当你读懂了每道题背后的能力坐标,备考自然事半功倍。