幼儿学前教育是人生启蒙的关键阶段,如何科学引导孩子成长,不仅需要教育者的专业素养,更需要一套系统化的方法论支撑,以下是几点基于实践与理论结合的核心建议:

建立“以儿童为中心”的教育理念

幼儿不是被动接受知识的容器,而是具备独立思维能力的个体,根据皮亚杰认知发展理论,0-6岁儿童通过感官体验与环境互动构建认知体系,教育者应避免单向灌输,转而设计场景化学习空间,将数学概念融入积木搭建游戏,或在角色扮演中培养语言表达能力,美国哈佛大学儿童发展中心研究表明,游戏化教学可使幼儿学习效率提升40%以上。

构建“观察-记录-引导”的动态循环

专业幼教工作者需掌握持续观察的技能,建议每日记录幼儿行为细节:社交互动中的情绪表达、自主探索时的专注时长、遇到困难时的解决策略,通过连续3周的追踪式记录,可精准识别每个孩子的最近发展区(ZPD),发现某个幼儿在拼图游戏中频繁放弃时,可提供阶梯式难度的材料,逐步建立其抗挫折能力。

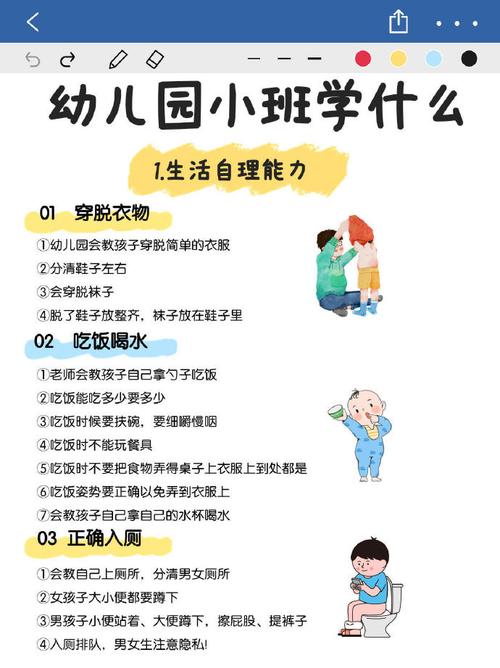

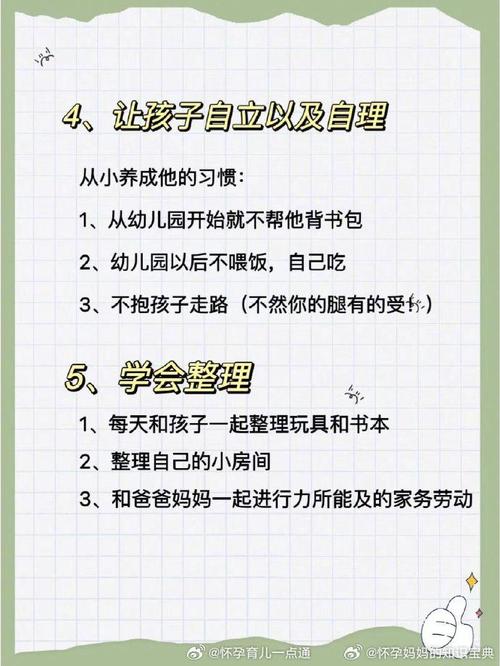

打造“家庭-学校”双向赋能系统

学前教育效果的最大变量来自家庭教育一致性,每月开展家长工作坊,传授“积极回应式沟通”技巧:用“我看到你在努力调整积木位置”替代“你做错了”;用“我们需要轻声说话”替代“不许吵闹”,同时建立家庭观察日记共享机制,教师根据家长记录的睡前阅读习惯、自主进餐表现等数据,动态调整教学方案,教育部2023年学前教育质量评估报告指出,家校深度协同可使幼儿社会适应能力提升57%。

重视“个性化发展档案”建设

每个孩子都有独特的智能图谱,采用多元智能评估工具,每季度更新包括语言智能、空间智能、人际智能等8维度的成长雷达图,对表现出强烈音乐敏感度的幼儿,可引入奥尔夫音乐教学法;对运动智能突出的孩子,设计感觉统合训练方案,北京师范大学实验幼儿园的案例显示,个性化方案实施两年后,幼儿优势领域发展速度提升2-3倍。

学前教育是播种未来的事业,当我们用专业能力解读幼儿的每一次涂鸦、每句童言稚语,用系统思维构建成长支持网络,教育的价值才能真正在生命初期扎根,保持对儿童世界的敬畏之心,让每个教育决策都经得起专业标准的检验——这或许才是学前教育工作者最根本的修炼。