幼儿教育是儿童成长的关键阶段,科学、规范的教育方式直接影响孩子的身心发展,以下是当前幼儿教育中需要重点关注的规范方向,供学生及从业者参考。

安全与健康是首要前提

幼儿教育机构必须严格遵守国家《幼儿园工作规程》和《3—6岁儿童学习与发展指南》,确保场地安全无隐患,定期检查教具、饮食卫生,并建立疾病预防与应急处理机制,教师需掌握基础急救知识,每日记录幼儿体温、情绪等健康指标,避免过度保护或忽视潜在风险。

尊重个体差异,避免“一刀切”

每个孩子的认知节奏不同,规范的教育应注重观察与引导,而非强制统一标准,午睡时间可根据儿童状态灵活调整;手工活动允许创新,不以“像不像”评判作品,教师需定期接受儿童心理学培训,用多元评价体系替代单一成绩考核。

家校协同,建立透明沟通机制

规范的教育离不开家庭配合,幼儿园应每月组织家长开放日,公示教学计划与食谱,使用专用App同步孩子在校动态,同时需引导家长避免超前教育,如过早要求写字、背诵乘法表等违背成长规律的行为。

教师言行必须专业严谨

从着装规范到语言表达,教师需时刻体现职业素养,严禁使用“笨”“不听话”等否定性词汇,批评时对事不对人,建议采用“描述行为+表达感受+建议方法”的沟通模型,“你抢玩具会让朋友难过,我们可以轮流玩吗?”

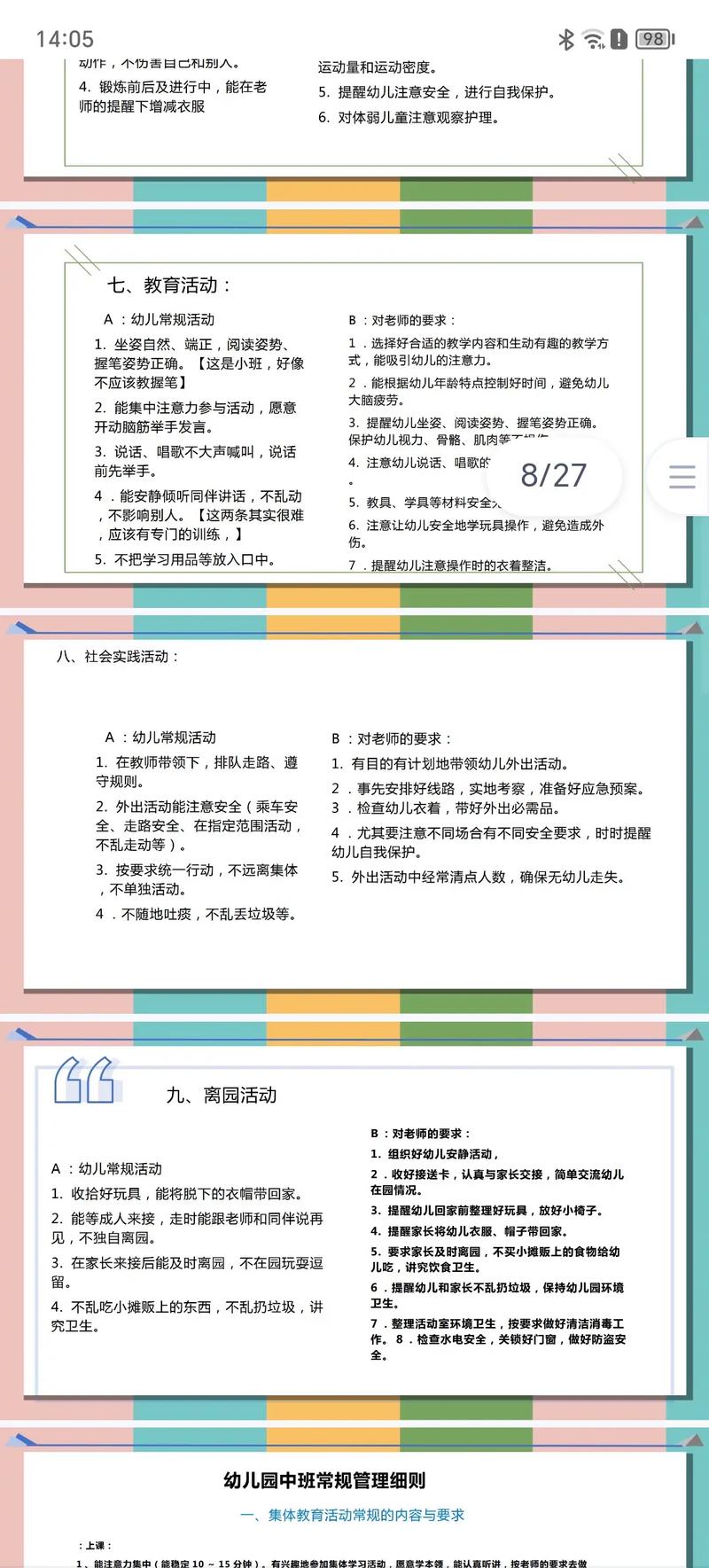

游戏化教学不能脱离教育目标

所有课程设计需围绕《指南》中的五大领域(健康、语言、社会、科学、艺术),避免为追求趣味性设计无意义的游戏,或借“自由探索”之名放任不管,例如建构游戏应预设观察力、空间思维等培养目标,并在过程中记录幼儿行为变化。

合理运用科技辅助工具

电子屏使用严格遵循国家限时规定(单次不超过15分钟),推荐使用实物教具培养感官认知,AR技术仅作为拓展手段,教师不得过度依赖现成动画课件,需自主设计互动环节。

个人观点:真正的教育规范不是冰冷的条款,而是基于对儿童发展规律深刻理解的柔性引导,从业者既要熟记政策文件,更要保持教育敏感度——当孩子蹲在地上看蚂蚁时,比起催促“快起来”,更好的选择是递上放大镜和他一起观察,规范的本质,是为成长提供有温度的保障。