幼儿教育是人生最初的社会化过程,是生命成长最敏感的黄金窗口,0-6岁儿童大脑每秒建立超过100万个神经连接,这些突触网络的质量直接决定未来学习能力、情绪调节和社会适应性,当我们谈论幼儿教育时,本质是在探讨如何为这些神经通路的塑造提供最佳环境。

教育目标的双向性

真正的早期教育应当平衡两个维度:认知发展的脚手架与人格养成的培育皿,前者需要系统化的游戏化教学设计,例如通过积木搭建理解几何概念,在角色扮演中发展语言逻辑;后者则强调在集体活动中建立边界意识,在冲突解决时培养同理心,在艺术创作中释放情绪张力。

动态评估的价值

标准化测评在幼儿阶段具有局限性,某国际跟踪研究显示,持续记录儿童在自然情境中的137种行为指标(如专注时长、问题解决策略、社交主动性),比传统测试更能预测其未来学业成就,教育者需要建立观察日志,捕捉儿童在沙池游戏时展现的物理认知,在绘本共读时流露的情感共鸣。

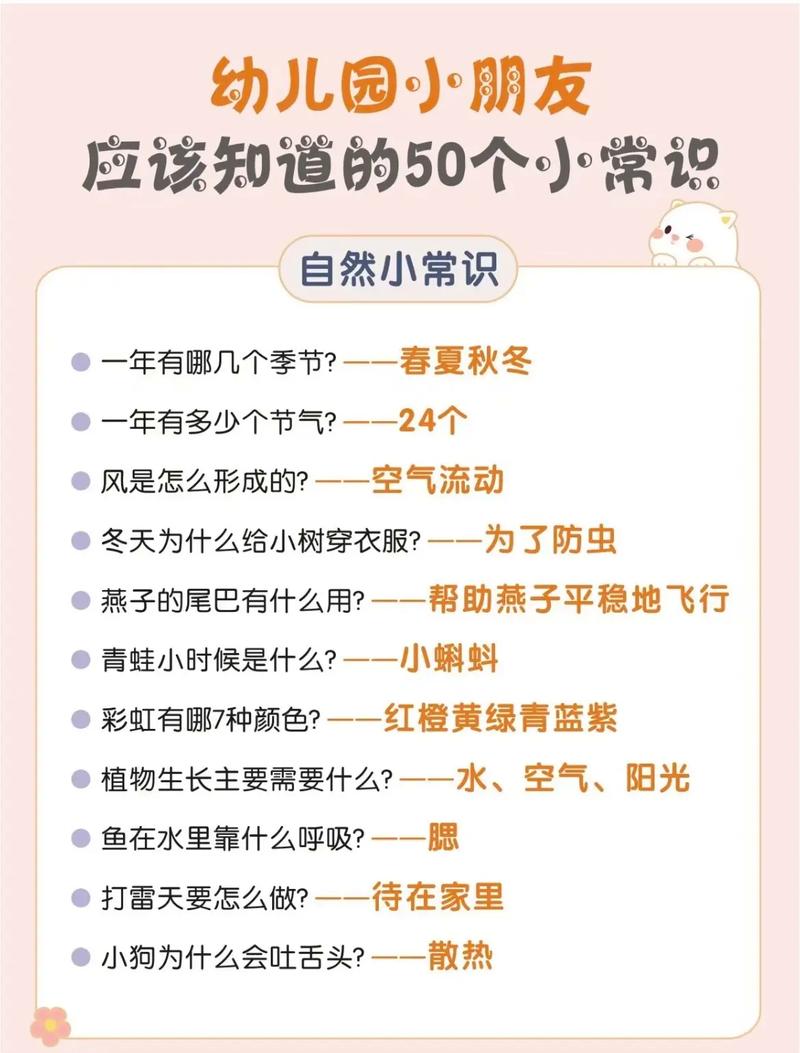

家庭场景的重构

厨房可以变成化学实验室——面团发酵展示物质变化;超市成为数学课堂——商品分类暗含集合概念;散步途中的自然观察启动生命教育,研究表明,每天20分钟高质量的亲子互动(眼神接触、开放提问、积极反馈),对幼儿脑部前额叶皮层的刺激强度超过结构化课程。

教育陷阱的识别

超前教育带来的虚假优势会在三年级左右消失,而因此受损的学习兴趣需要十年修复,双语启蒙的关键期理论存在误区——沉浸式环境比机械记忆更符合语言习得规律,电子屏幕的交互设计正在改变幼儿的注意力模式,神经科学证实过度接触闪烁画面的儿童,其镜像神经元活跃度下降17%。

未来能力的锚点

在人工智能时代,幼儿教育更需聚焦机器无法替代的核心能力:跨文化共情力、创造性问题解决、失败复原力,芬兰最新教改方案中,幼儿园开始引入"现象式学习",让儿童在照顾班级宠物时整合生物学知识、责任意识和情感投入。

幼儿教育不是预备跑,而是生命本身的完整呈现,当我们蹲下来与孩子平视时,看到的不仅是需要引导的幼苗,更是重构教育本质的镜子,每个撕破绘本的瞬间都藏着空间探索的密码,每次任性的哭闹都是情感表达的练习,这些看似无序的碎片,终将在时光中显露出成长的逻辑。