清晨的阳光洒在幼儿园的操场上,一群孩子正蹲在花坛边观察蜗牛爬行的轨迹,穿粉色卫衣的小女孩突然抬头问:"老师,蜗牛背上的房子会不会压得它走不动路?"这个充满哲学意味的提问,正是幼儿教育最具魔力的瞬间——我们不是在培育幼苗,而是在守护人类最原始的求知火种。

认知神经科学的研究证实,人类大脑突触连接在6岁前已完成90%的发育,这个阶段的每一次对话、每一个游戏、每一段互动,都在重塑孩子大脑的神经回路,当保育员蹲下身平视孩子的眼睛说话时,不仅传递着语言信息,更在示范平等对话的社交模式;积木搭建游戏中倒塌的瞬间,孩子学习到的远超过物理平衡原理,更在体验"失败-重建"的心理韧性。

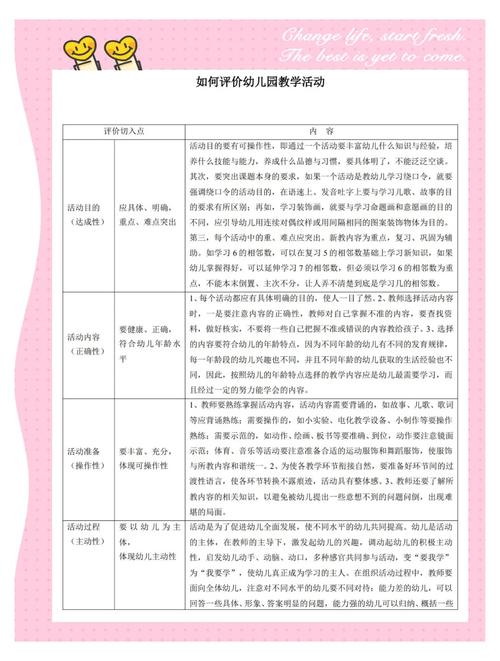

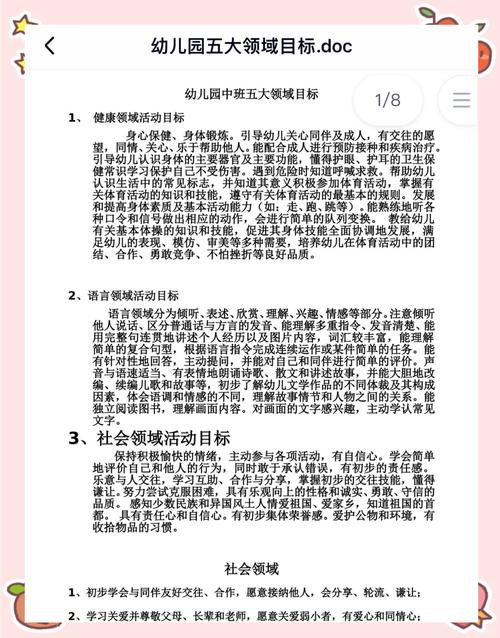

这个领域需要的不是按部就班的"教书匠",而是兼具科学家严谨与艺术家敏感的"成长建筑师",要像儿童发展心理学家那样精准把握敏感期,要像戏剧导演那样设计沉浸式学习场景,更要像人类学家那样理解每个独特个体背后的文化密码,在数字原住民一代面前,我们既要守护传统游戏中的人际温度,又要将AR技术转化为认知发展的新工具。

笔者曾在蒙特梭利教室目睹这样的场景:三岁男孩花了40分钟反复操作衣饰框系纽扣,当最后一颗纽扣滑进扣眼时,他眼中绽放的光芒胜过任何考试满分时的喜悦,这种源于内在驱动力的学习体验,正是优质幼儿教育的精髓所在——不是用标准答案填满容器,而是点燃自主探索的火把。

行业正面临前所未有的挑战:人工智能开始介入个性化教学,家长焦虑催生超前教育乱象,普惠政策下如何坚守教育品质,但越是身处变革漩涡,越需要清醒认识到——没有任何科技能替代教师温暖的怀抱,没有速成方案能超越符合发展规律的自然成长,当我们把评估标准从"学会多少汉字"转向"保有几分好奇心",教育的真谛才会显现。

站在幼儿园的彩虹拱门下,看着孩子们像欢快的小溪般奔向父母,我时常想起马拉古齐的诗句:"孩子有一百种语言,但被偷走了九十九种。"作为教育者,我们要做的不是继续剥夺,而是成为这些语言的守护者和解码者,当某个孩子二十年后在实验室解开基因密码,或在音乐厅奏响生命交响曲时,或许正源自某个秋日午后,我们陪他观察落叶时留下的思考印记。