幼儿教育是人生成长的奠基阶段,但许多人对其理解仍停留在“教孩子认字算数”“培养兴趣爱好”层面,真正的幼儿教育并非知识灌输的竞技场,而是生命力的唤醒与人格的培育,当前部分家长将早教机构视为“起跑线加速器”,要求三岁幼儿背诵古诗、四岁练习编程,这种功利化倾向恰恰背离了教育的本质。

幼儿阶段的认知发展具有不可逆性,皮亚杰的认知发展理论指出,2-7岁儿童处于前运算阶段,他们的学习必须通过具象化体验完成,强行让幼儿理解抽象符号,就像在松软的沙地上建造城堡——看似壮观,实则根基不稳,某幼儿园曾对两组儿童进行跟踪研究:A组每日进行结构化知识训练,B组在自然环境中开展自主探索游戏,三年后发现,B组儿童在问题解决能力、情绪管理水平和创造力测试中平均得分高出27%,这印证了幼儿教育需要遵循“慢生长”规律。

教育实践中存在三个常见误区需要警惕:其一,将教育窄化为技能训练,忽视情感与社会性发展;其二,用成人标准衡量儿童行为,压抑天性中的好奇与想象;其三,过度依赖标准化评估体系,用统一标尺裁剪个性幼苗,这些做法可能导致儿童出现焦虑型人格、创造性思维萎缩等问题,就像把不同品种的花卉强行修剪成相同形状,最终失去的不仅是自然美感,更是生命的独特性。

构建科学的幼儿教育体系需要多维支撑,教师应具备“园丁思维”,重点在于创造滋养成长的环境而非塑造特定形态,教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》强调,每天户外活动时间不应少于2小时,这正暗合幼儿通过身体感知世界的学习规律,家长更需要理解:幼儿期形成的安全感、探索欲和社交能力,远比提前掌握小学知识更能支撑长远发展,如同建造房屋,地基的深度决定建筑的高度,而非地表装饰的华丽程度。

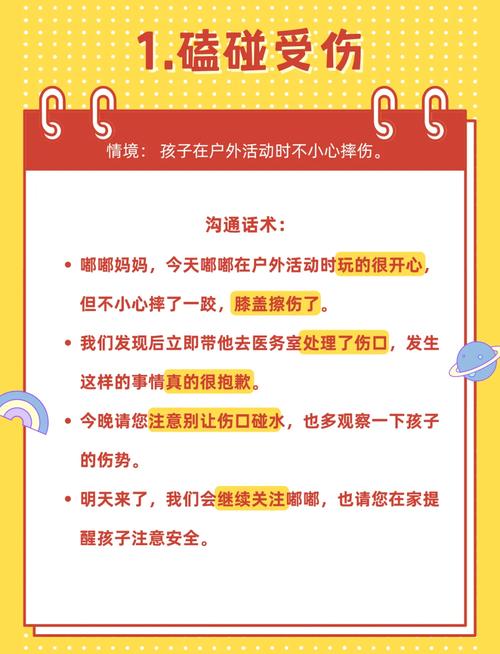

在具体实践中,建议把握三个核心:建立“观察-理解-支持”的教育闭环,通过持续记录解读儿童行为背后的发展需求;创设包含自然元素、艺术材料、社交情境的沉浸式环境,让学习在真实体验中自然发生;构建家园共育的对话机制,避免教育理念的割裂与冲突,某地幼儿园将传统教室改造为“微型社区”,儿童在模拟超市、邮局、诊所的角色扮演中,同步发展数学概念、语言表达与社会规则意识,这种设计远比机械的课堂训练更具教育价值。

站在教育变革的时代路口,我们比任何时候都更需要回归本真,幼儿教育不是工业流水线,而是农业生态圈——每个孩子都是独特的种子,教育者要做的是提供适宜的阳光雨露,静待生命按自己的节奏绽放,当社会能宽容幼儿“跌跌撞撞的探索”“天马行空的提问”,才是真正读懂了教育的深层密码。