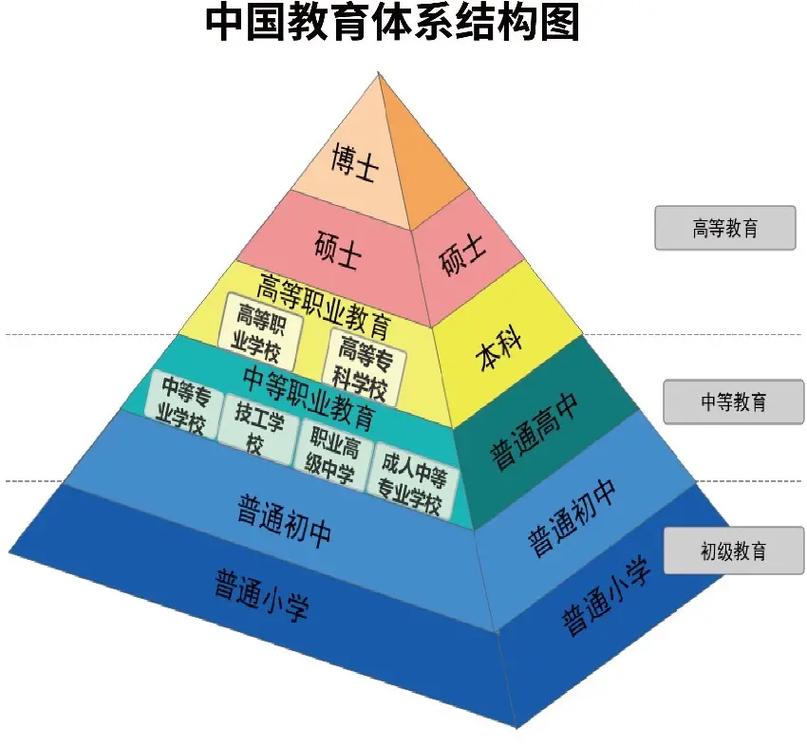

中国幼儿教育体系经过多年发展,已形成多层次、多类型的结构,既体现国家政策导向,也融合了社会需求与教育创新,以下从教育机构、课程模式及政策框架三个维度展开分析。

教育机构分类 目前主流的学前教育机构包含四类:公办幼儿园、民办普惠园、高端私立园及特色托育机构,公办园由教育部门直接管理,严格执行国家课程标准,收费受物价部门监管,2022年数据显示占全国幼儿园总量的37%,民办普惠园通过政府购买服务方式提供平价学位,北京、上海等城市已实现普惠园覆盖率超85%,高端私立园多采用蒙特梭利、瑞吉欧等国际课程体系,满足个性化教育需求,2019年卫健委推动的托幼一体化政策催生了大量0-3岁托育机构,填补早期教育空白。

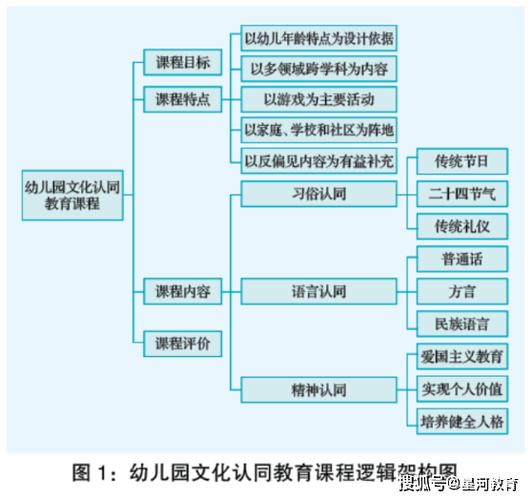

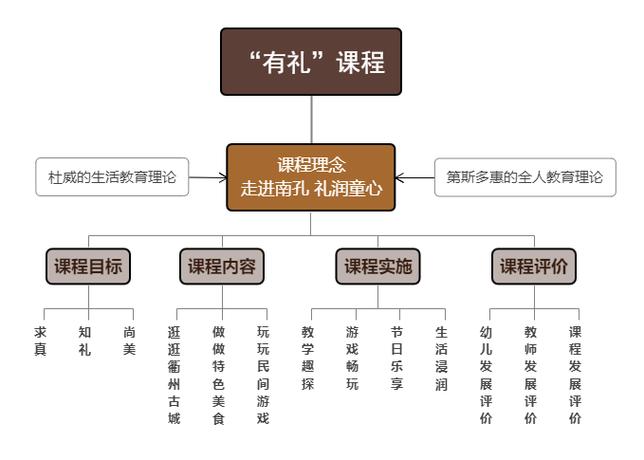

课程实施特征 教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》构建了健康、语言、社会、科学、艺术五大领域课程框架,教学实践中呈现三大趋势:游戏化学习占比提升至70%以上,上海部分幼儿园已实现全游戏化教学;STEAM教育渗透率年增长15%,杭州师范大学研发的幼儿编程积木进入3000所园所;传统文化教育强化,书法、节气课程成为85%以上幼儿园的必修内容。

政策支持体系 资金投入方面,学前教育财政性经费年均增长9.2%,2023年达到5500亿元,师资建设推行“双师制”,要求每班配备1名本科以上学历教师,幼师资格证持有率从2018年的72%提升至2023年的91%,质量评估采用动态星级制,广东省建立的“五维评价系统”已覆盖省内92%的幼儿园。

当前教育资源配置仍存在区域差异,一线城市与农村地区的师幼比相差2.3倍,随着人工智能教具的普及和家校共育平台的升级,幼儿教育正在向精准化、个性化方向发展,建议关注教育部即将试行的“幼儿发展数字画像”项目,这可能会重构未来的教育评价方式。