幼儿阶段是人生发展最关键的时期之一,认知、情感、行为模式如同湿润的黏土,每一道触碰都会留下清晰印记,教育者需要以显微镜般的观察力与温度计般的敏感度,将教育过程转化为精准的化学反应。

神经网络的黄金塑造期

0-6岁儿童大脑每秒产生超过100万条神经连接,突触修剪机制尚未完全启动,成人眼中普通的互动,在幼儿大脑中会引发风暴式神经激活,某次积木倒塌时教师的眼神反馈,可能直接塑造孩子未来面对挫折时的神经反应路径,脑科学研究证实,持续细腻的情感回应能促进前额叶皮层发育,这是理性思维与情绪调节的核心硬件。

非语言信号的解码能力

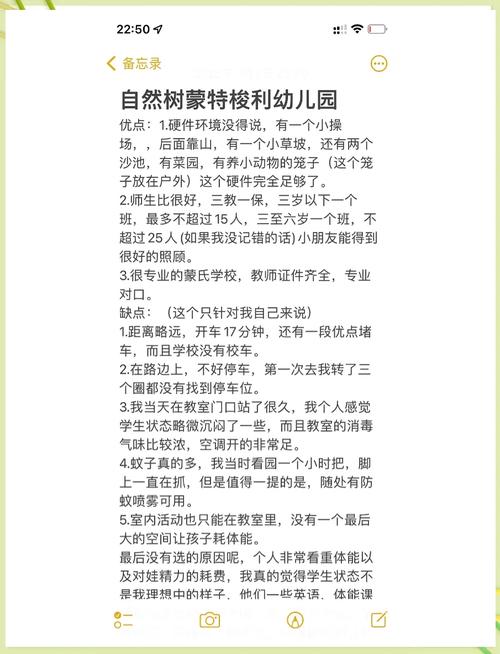

78%的幼儿情绪表达通过肢体语言完成,这个阶段的教育是解码细微动作的学问,手指蜷缩的弧度可能暴露社交焦虑,玩具摆放的秩序感暗含认知发展阶段,蒙特梭利教具设计中每0.5厘米的尺寸差异,都在精准对应特定敏感期的空间感知需求,教育者需要成为「微表情翻译器」,将幼儿无意识的身体语言转化为教育介入的坐标点。

习惯养成的蝴蝶效应

晨间入园时外套的折叠方式,三年后可能演变为系统化思维的基础模板,日本保育园将擦桌子分解为12个步骤的教学法,本质是在建立神经系统的程序记忆,教育行为越细致,形成的认知路径越清晰,如同在松软的雪地上踩出明确足迹。

情感容器的铸造工艺

当孩子把画坏的涂鸦揉成团,教育者的处理方式决定着他未来如何处理自我否定情绪,高敏感度回应如同3D打印,逐层构建心理韧性:先认可「红色颜料流动的样子很有趣」,再提供新画纸创造二次尝试机会,这种精准度需要实时评估幼儿心理承压临界值,在保护与挑战间找到0.1毫米的平衡点。

个体差异的基因图谱

双胞胎对同一首摇篮曲可能有完全不同的脑电波反应模式,优质教育需要为每个孩子建立动态发展档案,记录如「周三午睡后认知活跃度提升23%」的微观数据,芬兰幼儿园采用的个性化学习故事记录法,要求教师每天捕捉3个独特时刻,这比标准化评估更能揭示真实成长轨迹。

教育如同在纳米尺度上雕刻水晶,每个动作都带来不可逆的结构变化,当教师能识别孩子眨眼频率变化背后的心理波动,当保育环节精确到室温对情绪影响的函数曲线,这样的细腻度才能让教育真正成为生命成长的支点。