幼儿阶段是人生发展的黄金期,大脑神经元连接以每秒百万次的速度形成,这个时期建立的行为模式与认知框架,将如同建筑地基般影响个体终身发展,我们常把教育比作栽培植物,但幼儿教育更像是培育根系——看不见的成长往往决定未来的生命力。

家庭是成长的原始土壤

客厅地板上散落的积木藏着认知发展的密码,当父母蹲下身子与孩子平视对话,语言启蒙就发生在每日的晚餐对话里,建议家长建立“三十分钟绝对陪伴”制度:关闭电子设备,用绘本共读代替动画片,用橡皮泥造型比赛替代手机游戏,心理学实验证实,持续的眼神交流能使幼儿血清素水平提升40%,这是构建安全依恋关系的生物基础。

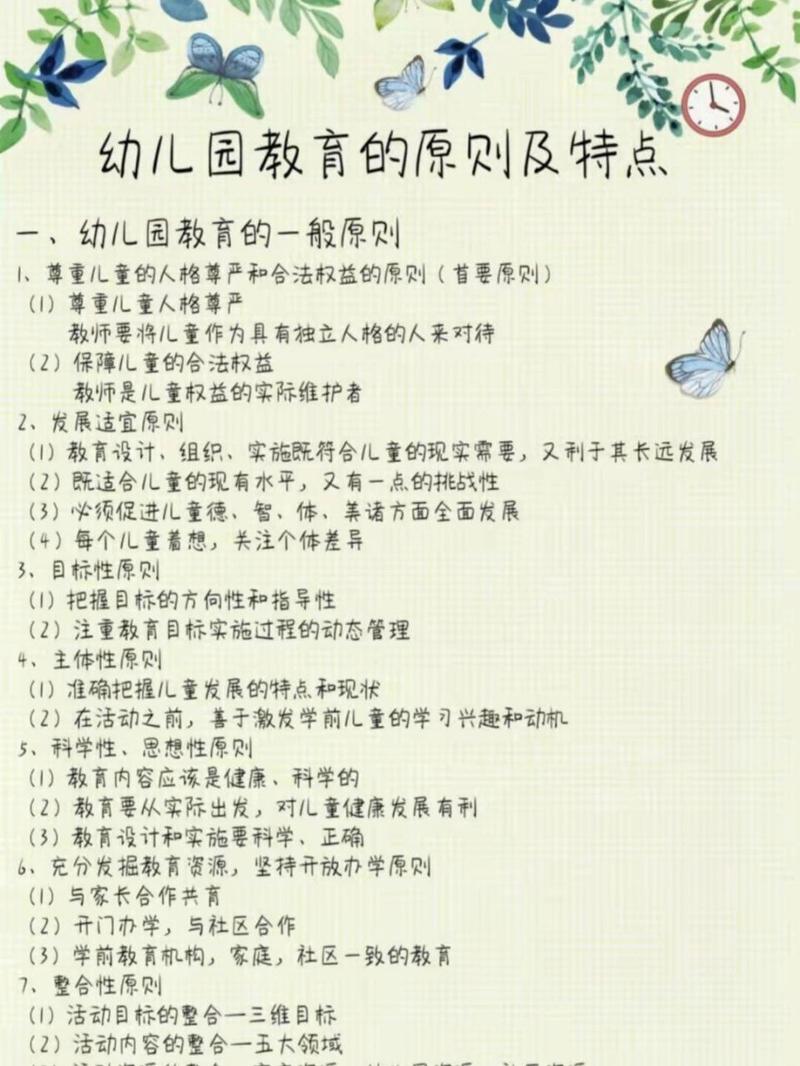

幼儿园要做智慧脚手架

蒙特梭利教具与华德福手工课不是对立选项,关键在教师能否将教育理念转化为可触摸的成长台阶,优质的早教机构会设计“失败友好型”活动,比如允许孩子在陶艺课上捏碎十次泥胚,因为动作协调性的发展曲线本就是螺旋上升的,最近参观某示范园时发现,他们的晨圈活动藏着五个维度的能力培养:韵律感、社交距离、数概念、语言模仿和情绪识别。

游戏即学习的高级形态

那串被反复拆装的木质火车轨道,实则是具象化的物理课堂,角色扮演游戏里,孩子们轮流当医生和患者,不仅训练语言表达能力,更在构建社会认知图谱,值得关注的是混龄游戏的价值——就像原始部落的自然教育,不同年龄段的互动会产生知识传递的“瀑布效应”,建议每周至少安排两次完全由幼儿自主设计的游戏课程。

数字时代的平衡法则

在某个国际幼儿园的观察发现,使用AR地理沙盘的儿童,其空间想象力测试得分比传统教具组高27%,但技术介入需要遵循“双倍补偿原则”:每使用20分钟电子教具,就需搭配40分钟户外自然体验,那些在平板上划动的手指,同样需要感受泥土的黏度和树叶的脉络。

教育从来不是单线程任务,它更像是编织挂毯——家庭、学校、社会三股丝线要找到精确的经纬交织点,当我们看到四岁孩子专注地观察蚂蚁搬家时,或许该思考:这份天然的好奇心,究竟需要多少自由空间才能长成真正的探索精神?