在大学生活中,若希望系统学习幼儿教育并积累相关经验,需兼顾学业规划、实践积累与自我成长,以下从实际场景出发,提供可落地的行动框架。

平衡学业与实践的时间分配

-

课程选择策略

优先选修《儿童发展心理学》《学前教育学》等核心课程,将通识选修课替换为幼儿营养学、游戏化教学等专题课程,周三至周五保留完整时间段用于理论学习,周末固定6小时参与幼儿园志愿服务。 -

碎片时间管理

利用通勤时段收听TED-Ed教育类演讲,午休时间浏览中国学前教育研究会官网最新政策文件,建立电子错题本记录儿童行为观察中的疑问,每月集中向导师请教。

构建多维知识体系

-

跨学科知识融合

教育专业学生可辅修美术、音乐专业课程,理工科学生可开发儿童STEM教具,推荐阅读《园丁与木匠》(艾莉森·高普尼克)结合认知科学视角理解教育本质。 -

数字化工具运用

掌握ClassDojo家校沟通平台操作,熟练使用Canva制作互动课件,每月参与北师大开设的MOOC课程《早期教育质量评估》,获取权威认证证书。

建立可持续实践系统

-

分层实践模式

初级阶段在社区托管中心担任助教,重点观察儿童社交行为;进阶阶段申请国际幼儿园实习,对比蒙台梭利与华德福教育法差异,每次实践后撰写反思日志,标注具体案例与改进方案。 -

项目制学习

联合心理学、设计专业同学组建跨学科团队,开展"留守儿童阅读干预"项目,通过大学生创新创业平台申请经费支持,完整经历需求调研-方案设计-效果评估全流程。

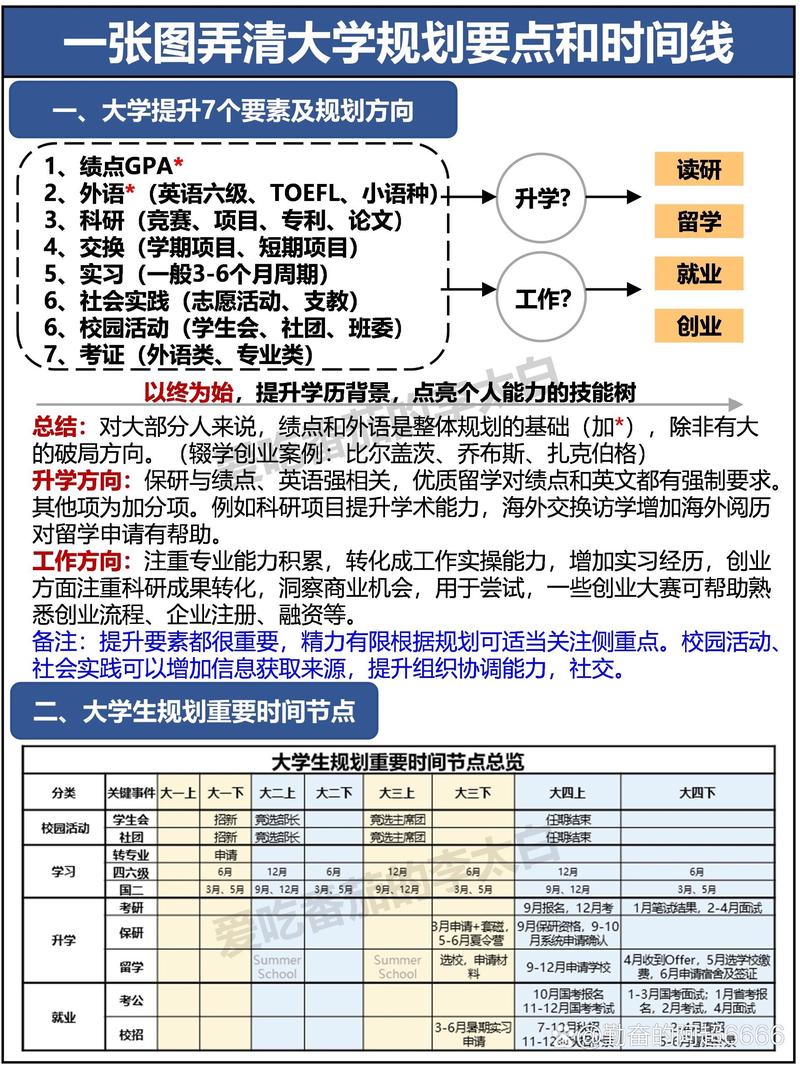

职业能力储备路径

• 大二考取普通话二甲、幼儿教师资格证

• 大三暑期参加哈佛大学教育学院线上研修项目

• 大四前完成6份不同年龄段儿童成长观察报告

• 建立个人教育博客,定期输出教学案例分析

当我们在图书馆研读皮亚杰认知发展理论时,不妨带着这些理论去真实课堂验证;设计课程教案时,要思考如何让知识传递兼具专业性与趣味性,教育本质是生命影响生命的过程,这个阶段的每份积累都在塑造未来教育者的专业底色。