蹲下身子的那一刻 教育者的耳朵才能触碰到孩子的心跳

蹲下身子平视幼儿的眼睛时 他们的语言突然变得清晰起来——这是每位幼教工作者都能体验到的魔法时刻,三岁的小宇指着窗外的云絮说"棉花糖在飞",五岁的朵朵用积木搭出"会呼吸的房子",这些充满诗意的表达往往被匆忙的日常遮蔽,建立有效沟通的第一步,是让身体语言先于语言发声。

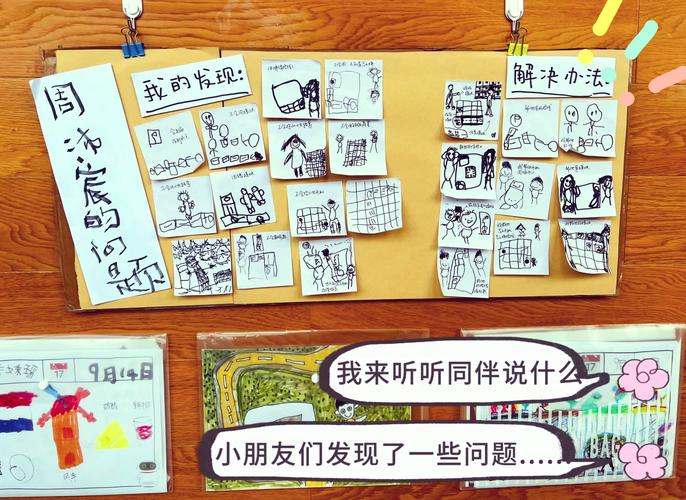

当孩子把橡皮泥捏成扭曲的形状 那可能是在诉说分离焦虑的密码,四岁男孩反复推倒积木塔时颤抖的指尖,三岁女孩撕碎画纸时急促的呼吸,都是比语言更真实的情绪文本,教育者需要培养"显微镜式观察力",在看似无序的行为碎片中拼凑出完整的心理图谱。

回应不是简单的语言复读机 而是搭建认知阶梯的艺术,当孩子说"太阳落进海里了",可以回应:"你发现傍晚的海面像熔化的黄金对吗?"这种充满意象的对话,既保留了童真的浪漫,又悄悄植入了科学观察的种子,关键不在于立即纠正认知偏差,而要在保留想象空间的同时埋下探索的线索。

每个班级都存在"安静的存在者" 那些躲在角落摆弄衣角的孩子们,与其强迫他们加入集体活动,不如创造"安全气泡"——在娃娃家角落设置私密对话角,用会眨眼的毛绒玩具当倾听者,有时,沉默本身就是一种表达,教育者要像解读密码本那样破译静默中的信息。

当孩子突然问"人为什么会死" 这往往不是哲学探讨的开始,五岁的乐乐提出这个问题时,手里攥着枯萎的蒲公英,此时需要的不是生物学解释,而是共情:"这朵小花完成了它的旅程,就像你昨天在绘本里看到的候鸟迁徙。"将抽象概念转化为具象的生命体验,才是幼儿能理解的沟通方式。

教育现场最动人的画面 往往发生在教师摘下腕表的时候,当集体活动时间表让位给某个孩子突发奇想的"蚂蚁王国探险",当预设的教学目标被雨中踩水花的笑声改写,真正的教育正在发生,那些被认真倾听的童言童语,终将在岁月里长成独立思考的根系。