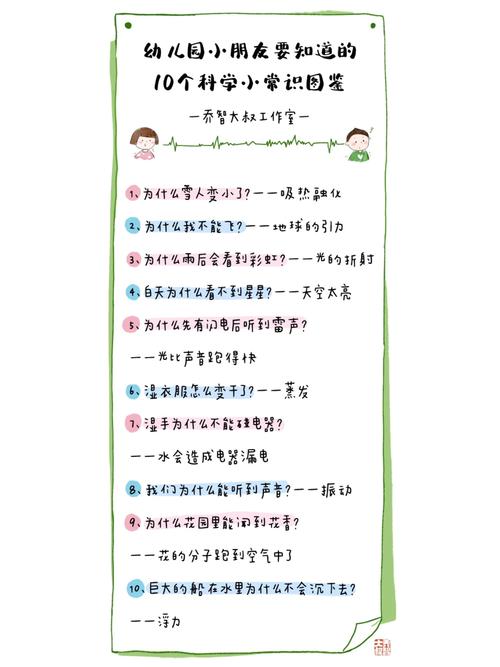

幼儿教育科学的核心在于遵循儿童发展规律,将理论与实践结合,以下是五个关键维度:

发展心理学基础

0-6岁儿童认知、语言、动作发展具有敏感期特征,例如2-4岁是秩序敏感期,教师可通过固定作息帮助幼儿建立安全感;4.5-5.5岁进入数学概念萌芽期,利用串珠、积木等教具进行量感启蒙更有效,近年脑科学研究证实,多感官刺激能促进前额叶皮层发育,这解释了为什么音乐律动与美术涂鸦能提升幼儿专注力。

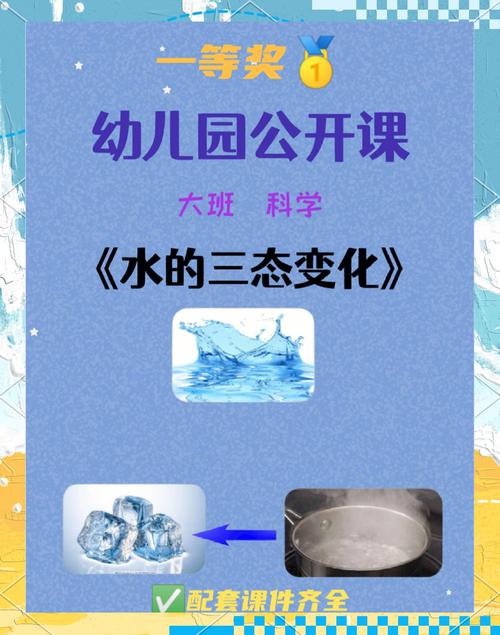

游戏化教学设计

上海某幼儿园的实践表明,将STEM概念融入建构游戏能使大班幼儿空间推理能力提升37%,角色扮演区设置微型超市时,引导幼儿用贝壳替代货币进行交易,同时达成社会性发展和数运算双重目标,需注意电子教具使用时长,WHO建议每日屏幕时间不超过20分钟。

情感与社会能力培育

采用情绪脸谱卡片教学后,85%的幼儿能准确表达"沮丧""惊喜"等复杂情绪,冲突解决教育中,新加坡推广的"和平桌"策略值得借鉴:设置特定区域,引导幼儿用对话轮盘("刚才发生了什么?""你的感受是?")自主解决矛盾,定期开展混龄活动可培养同理心,如让大班幼儿协助小班整理书包。

个性化教育路径

广州某机构运用AI观察系统发现,同一教室内存在6种学习风格类型:视觉型幼儿对色彩编码教具反应更灵敏,动觉型则需要操作50次以上才能掌握系鞋带技能,建档追踪显示,个性化教学方案实施三个月后,幼儿问题解决能力标准差缩小42%。

家校协同机制

芬兰的家长教育手册指出,家庭科学角创设应遵循"3C原则":可接触(within reach)、可探索(challenge)、可整理(containable),每周亲子实验盒(如彩虹密度塔)使家庭互动时长增加1.8倍,建立数字化成长档案平台,教师上传的150秒短视频比文字反馈的家长参与度高73%。

当我们在活动区看见幼儿反复搭建倒塌的积木塔时,那不仅是游戏,更是工程思维的萌芽,教育的艺术在于,用专业眼光识别这些珍贵的发展瞬间,并提供恰到好处的脚手架,保持对儿童的好奇,比掌握任何教学法都重要。