攀枝花地处川滇交界,年平均气温20.3℃的亚热带气候为儿童提供了得天独厚的户外教育环境,在这座以阳光著称的城市里,幼儿教育正呈现出独特的生态化发展模式。

全市187所幼儿园中,76%的园所开辟了自然观察区,孩子们每周有12小时在芒果林、凤凰树下进行探索式学习,市三幼开发的"攀西植物认知图谱"被列入省级特色课程,幼儿通过培育当地特有的苏铁幼苗,在触摸泥土的过程中建立生态认知,这种将地域资源转化为教育素材的实践,使攀枝花的自然教育走在了全省前列。

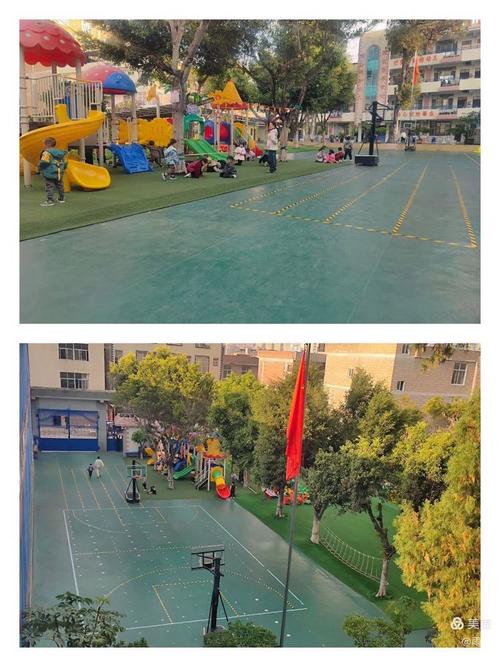

教育部门实施的"金教鞭计划"显著提升了师资水平,持有蒙台梭利、华德福等国际认证的教师占比达41%,值得关注的是,本土研发的"阳光体能课程体系"融合了彝族传统游戏,幼儿每日2小时的户外运动中,包含竹竿舞、火把节障碍跑等民族元素,体质优秀率较五年前提升28个百分点。

智能教育设备的覆盖率已达93%,各园所通过物联网系统实时监测空气质量指数,自动调节户外活动时间,市实验幼儿园的"智慧苗圃"项目,让幼儿通过平板电脑观察植物生长数据,这种科技与自然的结合方式,培养了2000多名"数字化小园丁"。

在政策支持方面,户籍儿童享受每月600元的保教补贴,外来务工人员子女同等享受入园保障,特别设立的"候鸟班级"为随迁家庭提供弹性入园机制,这种人性化设计使学前三年毛入园率保持在98.7%的高位,笔者实地走访发现,家长学校每月举办的"育儿工作坊",有效解决了90%以上的家园共育问题,这种深度互动模式值得更多城市借鉴。