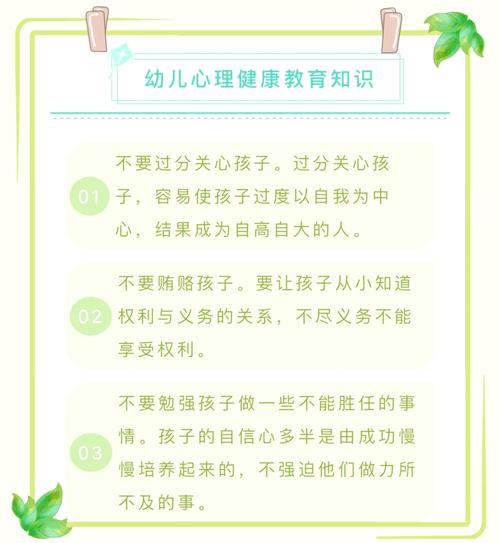

幼儿阶段是人生发展的黄金期,神经元连接速度达到每秒百万次,这意味着教育方式将直接影响孩子未来的认知框架与人格基础,作为教育工作者,我们需要以科学思维构建教育策略,既要遵循儿童发展规律,又要为个体差异预留成长空间。

建立安全感是教育地基

脑科学研究显示,杏仁核过度活跃会抑制前额叶皮层发展,当幼儿处于焦虑状态时,学习效率下降63%,建议每天设置15分钟专属对话时间,采用“地板时间”互动模式:视线与幼儿保持水平,用开放式提问代替指令,积木塔倒了,你觉得我们可以怎么解决?”这种平等交流能促进镜像神经元激活,帮助儿童建立情绪调节机制。

游戏化学习需植入目标感

蒙特梭利教具设计原理揭示,混龄游戏中大孩子指导小孩子时,语言组织能力提升40%,将数学概念融入超市角色扮演,比如用仿真货币进行交易,能使数理思维具象化,值得注意的是,游戏设置要预留20%挑战空间——过于简单的任务会使多巴胺分泌量降低,影响持续参与度。

跨感官刺激促进神经可塑性

哈佛大学儿童发展中心追踪研究发现,每周三次艺术创作的孩子,问题解决能力得分高出同龄人27%,不必局限于绘画,可尝试用不同纹理材料拼贴、用身体动作演绎故事脉络,重点在于让视觉、触觉、运动觉形成神经回路交叉激活,这种多通道学习能增强记忆提取路径。

自然接触构建生态智能

参照芬兰自然教育模式,每增加1小时户外活动时间,专注力测试成绩提升9.2个百分点,设计“微型生态圈”观察项目:用透明容器培育豆芽,记录根茎每日变化;雨后带放大镜寻找蜗牛轨迹,这些实践比抽象讲解食物链更有效,因为海马体对三维空间记忆留存率比二维图像高3倍。

教育本质上是生命与生命的共振,当我们蹲下来用孩子的视角看世界,那些看似琐碎的对话、重复的游戏、稚嫩的涂鸦,都在构建影响终身的思维操作系统,保持对教育本质的思考,比追求教学技巧更重要——因为幼儿从环境中吸收的不仅是知识,更是对待世界的态度。