手机早已不是单纯的通讯工具,在幼儿教育领域,它更像一个能装进口袋的智能教室,当家长握着手机刷短视频时,聪明的教育者已经用它打开了早期教育的新场景。

场景化工具选择比硬件更重要

打开应用商店搜索“幼儿教育”,超过80%的APP都在教孩子认字算数,这恰好是最大的认知误区,优质的启蒙发生在生活场景里——用相机记录雨后蜗牛爬行的轨迹,引导孩子观察运动规律;使用录音功能收集不同动物的叫声,制作专属的自然声音图谱,我曾让家长用手机慢动作拍摄肥皂泡破裂的瞬间,五岁孩子由此自发画出人生第一幅“光的折射”示意图。

碎片时间需要结构化设计

地铁上的15分钟可以完成三个教育闭环:先让孩子用绘画软件描摹窗外闪过的树木轮廓(观察力),再口述刚才所见所闻(表达能力),最后把作品存入电子成长档案(成果固化),要避免让手机成为电子保姆,每次使用前默念“3W原则”:What(目标)、How(方法)、Why(教育价值),比如用计时器功能管理学习时段时,同步教会孩子沙漏原理,把工具使用本身变成教学素材。

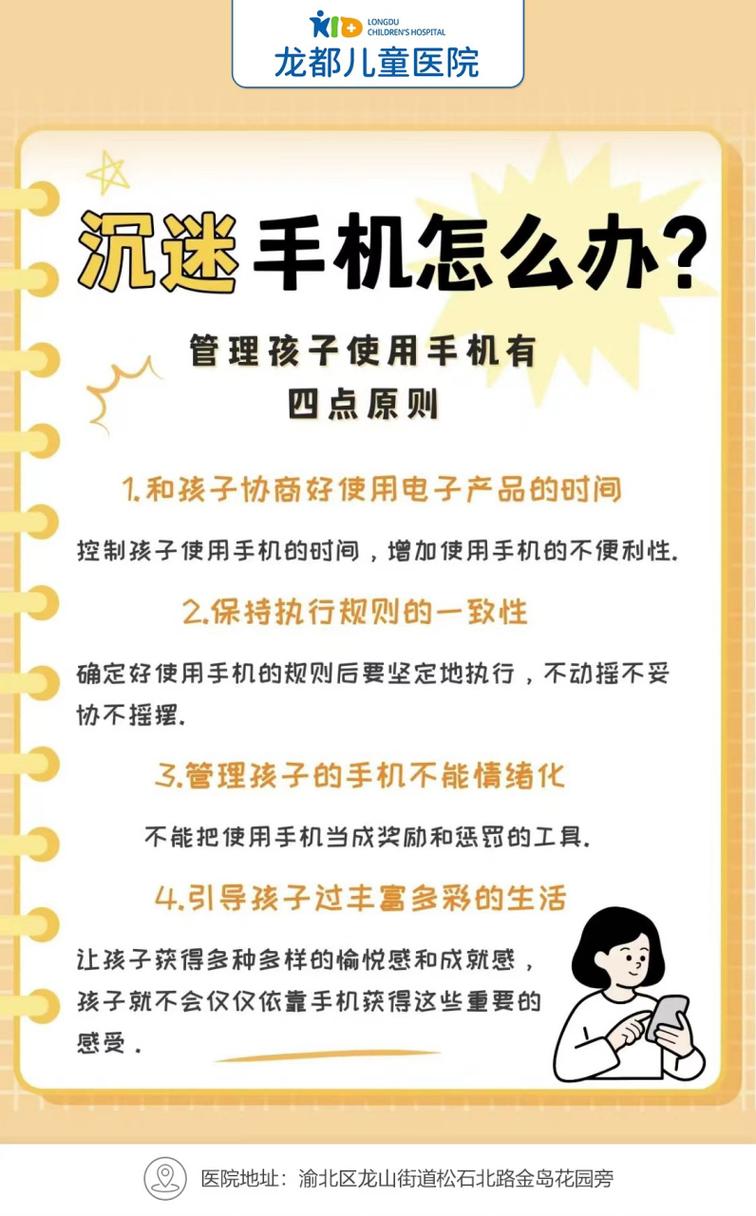

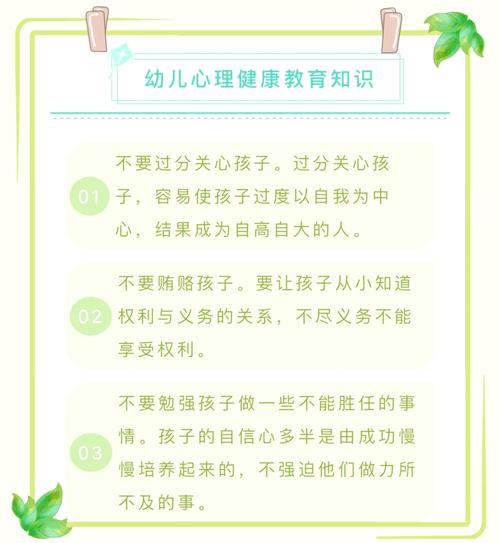

双向互动创造教育增量

很多家长苦恼孩子沉迷屏幕,其实问题出在单向输出模式,尝试用手机搭建亲子对话桥梁:共同编辑电子相册时讨论色彩搭配,录制家庭广播剧时练习角色扮演,甚至一起编程控制智能家居设备,某次我指导家长用地图软件规划周末出行路线,四岁儿童在标记地标过程中,意外掌握了东南西北的方位概念。

资源筛选考验教育智慧

遇到声称“一个月培养双语神童”的付费课程要警惕,真正优质的内容往往藏在细节里,推荐用NASA儿童频道观察星系运行,跟着大英博物馆的文物动画触摸历史纹理,在故宫博物院小程序里拆解榫卯结构,最近发现有些小众应用很有启发性,比如用AR技术把厨房变成化学实验室,让孩子亲眼看见小苏打遇醋产生二氧化碳的过程。

每次看到家长边玩手机边催促孩子读书,我都建议他们先把手机变成共学工具,上周有位爸爸用运动传感器配合编程软件,带女儿做出了会跳舞的电子向日葵,这样的亲子互动比任何早教班都有价值,真正重要的从来不是设备本身,而是我们能否把科技转化为触发认知跃迁的开关。