幼儿教育是生命最初的启蒙,承载着塑造人格底色、点燃探索欲望的重要使命,作为幼师,唯有将教育热情转化为可落地的专业行动,才能真正让爱在教育的土壤里生根发芽。

从“看见”开始,建立深度联结

蹲下身子与幼儿平视,在角色扮演游戏中观察他们的社交模式,在涂鸦作品中解读情绪表达,记录每个孩子对光线、声音的敏感度差异,分析他们面对冲突时的本能反应,真正的教育爱始于摒弃“我认为”,用专业视角理解儿童行为背后的发展需求,将观察数据转化为个性化支持策略。

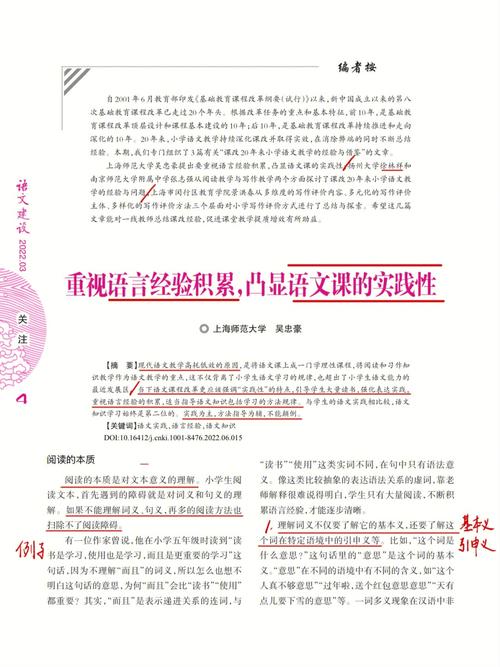

构建动态知识图谱,让教育有据可依

掌握脑科学最新研究成果,理解3-6岁前额叶皮层发育特点对自控力的影响;研读《3-6岁儿童学习与发展指南》时,同步追踪政策解读报告中的教育导向变化,建立跨学科知识库,从儿童营养学、艺术治疗到危机干预技巧,用系统化知识支撑每个教育决策的专业性。

创设情绪安全场域,培养心理韧性

当幼儿因积木倒塌崩溃大哭时,用“共情式回应”代替简单安抚:“这座塔比你还高,倒塌的声音确实吓到你了对吗?”创设“情绪温度计”墙面,让孩子用颜色贴纸表达当日心情,定期开展抗挫力训练,如在户外活动中设计适度挑战任务,用专业方法培养积极归因模式。

教育智慧在于留白

在主题活动设计中预留30%的弹性空间,根据幼儿即时反馈调整探索路径,建立“学习故事”档案,用影像与文字记录幼儿项目式学习中的思维跃迁,善用等待艺术,当孩子反复尝试穿鞋时,克制代劳冲动,用专业判断把握介入时机。

构建成长共同体,打破教育孤岛

每月举办家长工作坊,演示如何将蒙台梭利理念融入家庭环境创设;与儿科医生、心理咨询师建立转介机制,搭建多维支持网络,运用PDCA循环进行教学反思,在教研会上用具体案例呈现教育策略的优化过程,让专业成长可视化。

教育不是雕塑,而是唤醒种子的力量,当幼师以研究者姿态深耕专业领域,用实证精神审视教育实践,这种持续精进的专业自觉,才是对幼儿教育最深刻的热爱与尊重。